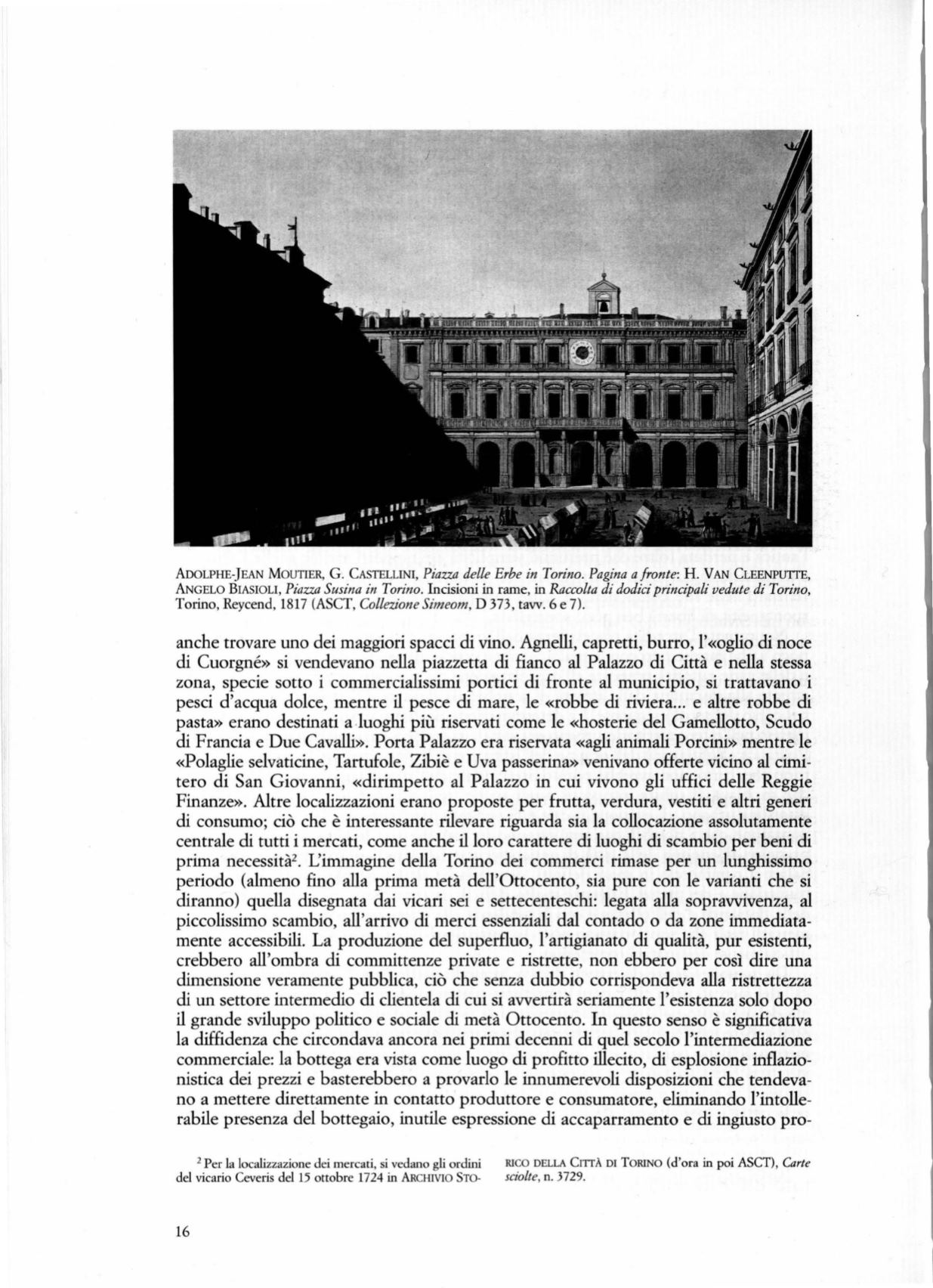

ADOLPHE-] EAN MOUTIER,

G.

CASTELLINI,

Piazza delle Erbe in Torino. Pagina a fronte:

H.

VAN CLEENPUITE,

ANGELO BIASIOLl,

Piazza Susina in Torino.

Incisioni in rame, in

Raccolta di dodici principali vedute di Torino ,

Torino, Reycend, 1817 (ASCT,

Collezione Simeom,

D

373,

taw. 6

e 7).

anche trovare uno dei maggiori spacci di vino. Agnelli, capretti, burro, l'«oglio di noce

di Cuorgné» si vendevano nella piazzetta di fianco al Palazzo di Città e nella stessa

zona, specie sotto i commercialissimi portici di fronte al municipio, si trattavano i

pesci d'acqua dolce, mentre il pesce di mare, le «robbe di riviera... e altre robbe di

pasta» erano destinati a luoghi più riservati come le «hosterie del Gamellotto, Scudo

di Francia e Due Cavalli». Porta Palazzo era riservata «agli animali Porcini» mentre le

«Polaglie selvaticine, Tartufole, Zibiè e Uva passerina» venivano offerte vicino al cimi–

tero di San Giovanni, «dirimpetto al Palazzo in cui vivono gli uffici delle Reggie

Finanze». Altre localizzazioni erano proposte per frutta, verdura, vestiti e altri generi

di consumo; ciò che è interessante rilevare riguarda sia la collocazione assolutamente

centrale di tutti i mercati, come anche il loro carattere di luoghi di scambio per beni di

prima necessità

2 •

L'immagine della Torino dei commerci rimase per un lunghissimo

periodo (almeno fino alla prima metà dell'Ottocento, sia pure con le varianti che si

diranno) quella disegnata dai vicari sei e settecenteschi: legata alla sopravvivenza, al

piccolissimo scambio, all' arrivo di merci essenziali dal contado o da zone immediata–

mente accessibili. La produzione del superfluo, l'artigianato di qualità, pur esistenti,

crebbero all'ombra di committenze private e ristrette, non ebbero per cosÌ dire una

dimensione veramente pubblica, ciò che senza dubbio corrispondeva alla ristrettezza

di un settore intermedio di clientela di cui si avvertirà seriamente 1'esistenza solo dopo

il grande sviluppo politico e sociale di metà Ottocento.

In

questo senso è significativa

la diffidenza che circondava ancora nei primi decenni di quel secolo 1'intermediazione

commerciale: la bottega era vista come luogo di profitto illecito, di esplosione inflazio–

nistica dei prezzi e basterebbero a provarlo le innumerevoli disposizioni che tendeva–

no a mettere direttamente in contatto produttore e consumatore, eliminando l'intolle–

rabile presenza del bottegaio, inutile espressione di accaparramento e di ingiusto pro-

2

Per la localizzazione dei mercati, si vedano gli ordini

RlCO

DELLA

C IlTÀ

DI

T ORINO

(d'ora

in

poi

ASCT),

Carte

del vicario Ceveris del 15 ottobre 1724

in

ARCHIVIO STO-

sciolte,

n. 3729.

16