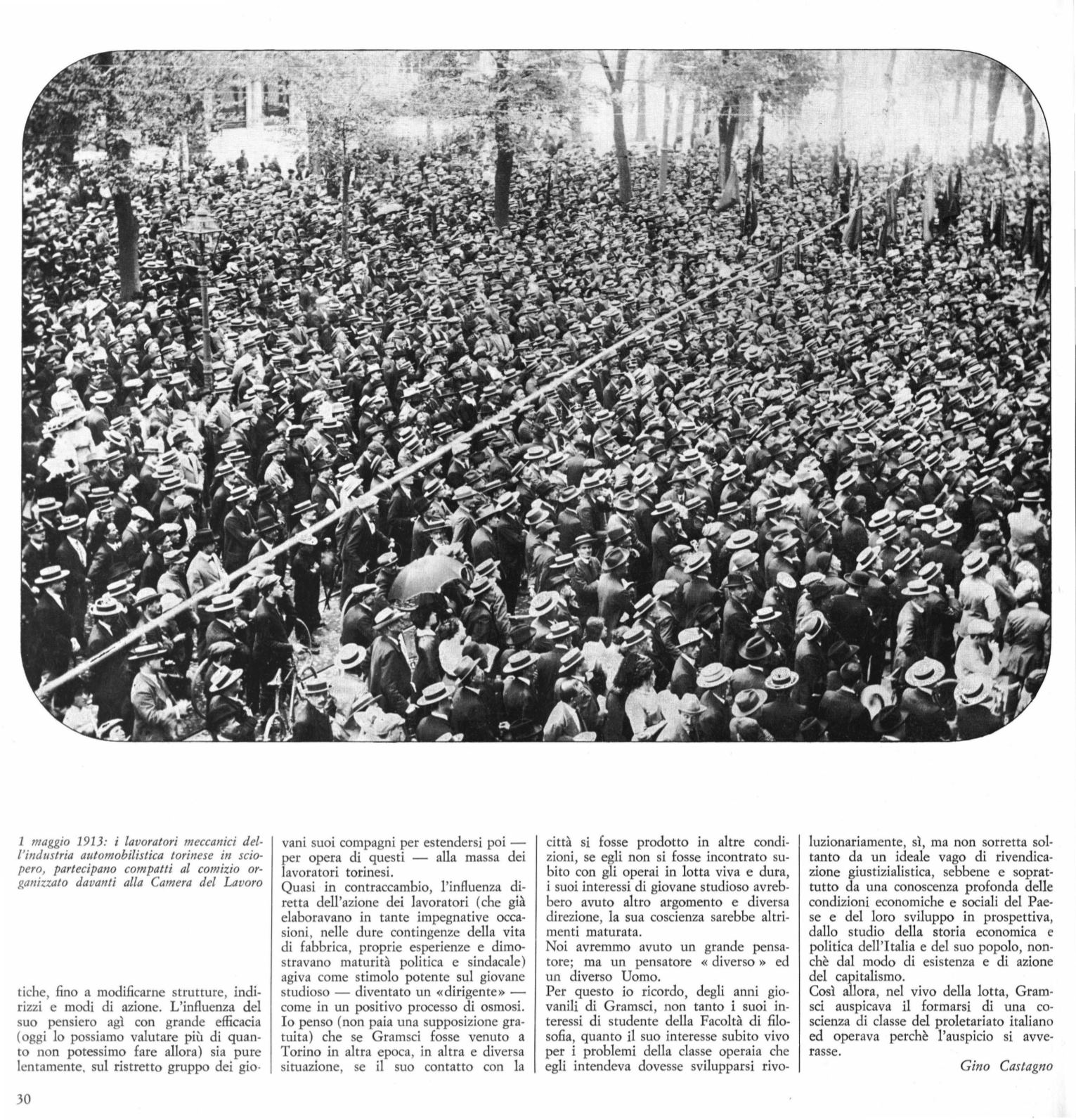

1 maggio

1913:

i lavoratori meccanici del–

l'industria automobilistica torinese in scio–

pero, partecipano compatti al comizio or–

ganizzato davanti alla Camera del Lavoro

tiche, fino a modifìcarne strutture, indi–

rizzi e modi di azione. L'influenza del

suo pensiero agì con grande efficacia

(oggi lo possiamo valutare più di quan–

to non potessimo fare allora) sia pure

lentamente. sul ristretto gruppo dei gioo

30

vani suoi compagni per estendersi poi -

per opera di questi - alla massa dei

lavoratori torinesi.

Quasi in contraccambio, l'influenza di–

retta dell'azione dei lavoratori (che già

elaboravano in tante impegnative occa–

sioni, nelle dure contingenze della vita

di fabbrica, proprie esperienze e dimo–

stravano maturità politica e sindacale)

agiva come stimolo potente sul giovane

studioso - diventato un «dirigente» -

come in un positivo processo di osmosi.

lo penso (non paia una supposizione gra–

tuita) che se Gramsci fosse venuto a

Torino in altra epoca, in altra e diversa

situazione, se il suo contatto con la

città si fosse prodotto in altre condi–

zioni, se egli non si fosse incontrato su–

bito con gli operai in lotta viva e dura,

i suoi interessi di giovane studioso avreb–

bero avuto altro argomento e diversa

direzione, la sua coscienza sarebbe altri–

menti maturata.

Noi avremmo avuto un grande pensa–

tore; ma un pensatore «diverso» ed

un diverso Uomo.

Per questo io ricordo, degli anni gio–

vanili di Gramsci, non tanto i suoi in–

teressi di studente della Facoltà di filo–

sofia, quanto

il

suo interesse subito vivo

per i problemi della classe operaia che

egli intendeva dovesse svilupparsi rivo-

luzionariamente, sì, ma non sorretta sol–

tanto da un ideale vago di rivendica–

zione giustizialistica, sebbene e soprat–

tutto da una conoscenza profonda delle

condizioni economiche e sociali del Pae–

se e del loro sviluppo in prospettiva,

dallo studio della storia economica e

politica dell'Italia e del suo popolo, non–

chè dal modo di esistenza e di azione

del capitalismo.

Così allora, nel vivo della lotta, Gram–

sci auspicava

il

formarsi

di

una co–

scienza di classe del proletariato italiano

ed operava perchè l'auspicio si avve-

rasse.

Gino Castagno