zioni proletarie, in corso Siccardi 12 (la

terza finestra su corso Siccardi, da via

Sebastiano Valfré, guardando il Palazzo

disgraziatamente oggi stato distrutto con

grande perdita per i tesori di memorie

che rappresentava) ove ebbero sede le

redazioni del

Grido del Popolo ,

prima, e

della pagina piemontese

deJl'Avanti!,

poi, con Giuseppe Bianchi, Ottavio Pa

store, Leo GaIetto, e la meno assidua

presenza ma pure valida collaborazione

di Giuseppe Romita, Mario Guarnieri e

tanti altri che efficacemente si adopera–

rono per la stampa socialista. Cioè Gram–

sci si iscrisse probabilmente nell'autun–

no del 1914 od all'inizio del 1915, men–

tre Togliatti, pur mandando qualche

sporadico articolo all'amico Gramsci per

il

Grido

che gravava sulle sue spalle, si

iscrisse soltanto quando fu congedato

dal servizio militare, alla smobilitazio–

ne, e cioè all'inizio del 1919.

Incontro con Togliatti

All 'effettivo ritorno di Palmiro Togliat–

ti a Torino, a guerra finita, avvenne un

casuale incontro tra lui ed Antonio

Gramsci, che era al mio braccio sini–

stro, come d'abitudine; precisamente al–

l'angolo di corso Siccardi con via Cer–

naia , nei pressi del chiosco di giornali

che tuttora esiste. Gramsci, assai lieto

dell'incontro, mi presentò Togliatti, che

vestiva abiti militari con distintivi della

sanità, mentre io ero in divisa di tele–

grafista del genio, non come un compa–

gno, ma come collega d'Università, sim–

patizzante colle nostre idee. L'incontro

potè forse avvenire tra il 28 novembre

ed

il

5 dicembre 1918, giorni nei quali

io mi trovavo a Torino in licenza d'esa–

mi , ma molto più facilmente avvenne

nei primi giorni immediatamente suc–

cessivi al 27 febbraio 1919, quando

rientrai dalla zona di guerra in una li–

cenza che preludeva àl congedo illimi-

34

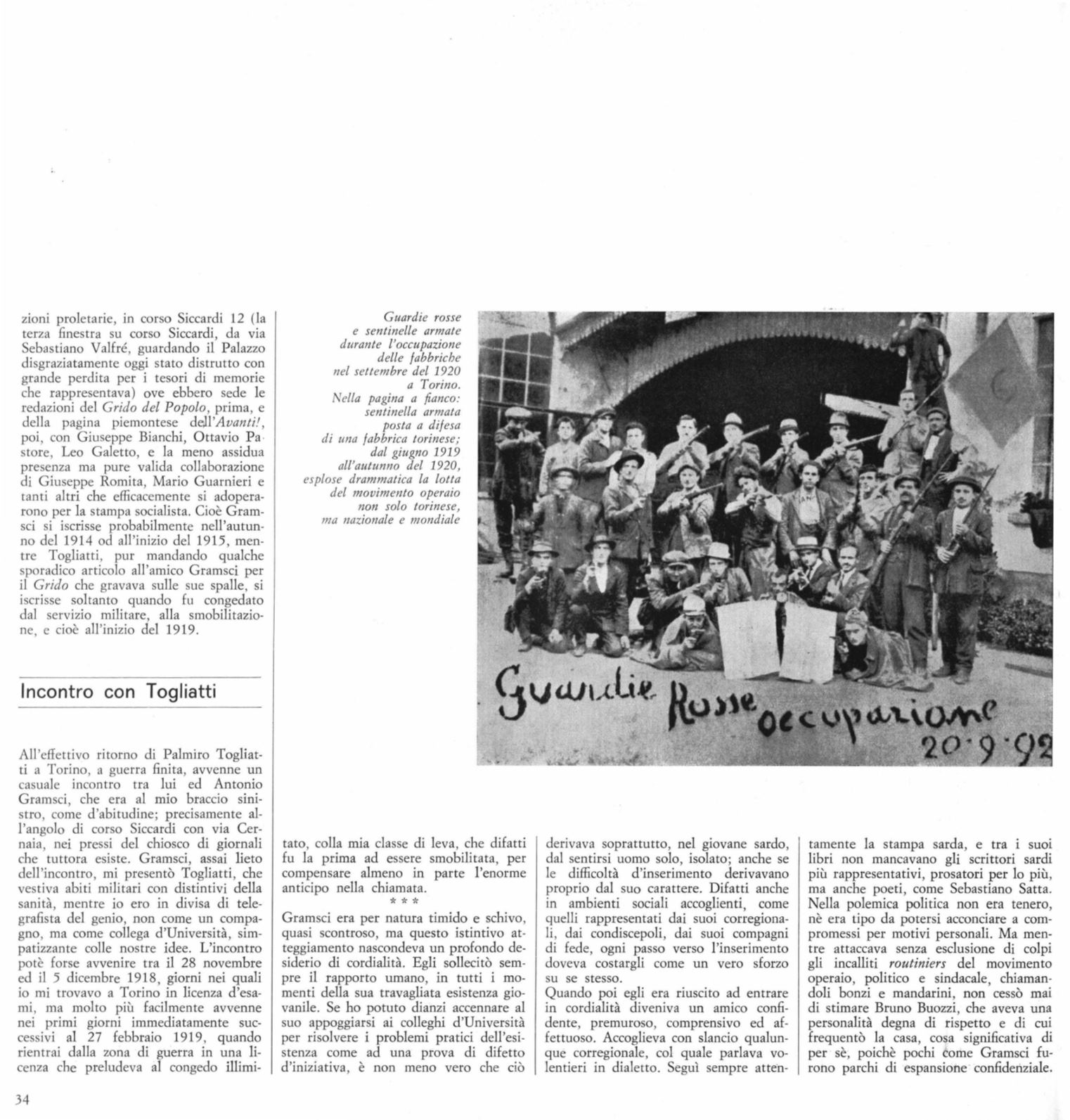

Guardie rosse

e sentinelle armate

durante l'occupazione

delle fabbriche

nel settembre del 1920

a Torino.

Nella pagina a fianco:

sentinella armata

posta a difesa

di una fabbrica torinese;

dal giugno 1919

all'autunno del 1920,

esplose drammatica la lotta

del movimento operaio

non solo torinese,

ma nazionale e mondiale

tato, colla mia classe di leva, che difatti

fu la prima ad essere smobilitata, per

compensare almeno in parte l'enorme

anticipo nella chiamata.

* ,', .'.

Gramsci era per natura timido e schivo,

quasi scontroso, ma questo istintivo at–

teggiamento nascondeva un profondo de–

siderio di cordialità. Egli sollecitò sem–

pre il rapporto umano , in tutti i mo–

menti della sua travagliata esistenza gio–

vanile. Se ho potuto dianzi accennare al

suo appoggiarsi ai colleghi d 'Università

per risolvere i problemi pratici dell'esi–

stenza come ad una prova di difetto

d'iniziativa , è non meno vero che ciò

derivava soprattutto, nel giovane sardo,

dal sentirsi uomo solo, isolato; anche se

le difficoltà d 'inserimento derivavano

proprio dal suo carattere. Difatti anche

in ambienti sociali accoglienti, come

quelli rappresentati dai suoi corregiona–

li, dai condiscepoli, dai suoi compagni

di fede, ogni passo verso l'inserimento

doveva costargli come un vero sforzo

su se stesso.

Quando poi egli era riuscito ad entrare

in cordialità diveniva un amico confi–

dente, premuroso, comprensivo ed af–

fettuoso. Accoglieva con slancio qualun–

que corregionale, col quale parlava vo–

lentieri in dialetto. Seguì sempre atten-

tamente la stampa sarda, e tra i suoi

libri non mancavano gli scrittori sardi

più rappresentativi, prosatori per lo più,

ma anche poeti, come Sebastiano Satta.

Nella polemica politica non era tenero,

nè era tipo da potersi acconciare a com–

promessi per motivi personali. Ma men–

tre attaccava senza esclusione di colpi

gli incalliti

routiniers

del movimento

operaio, politico e sindacale, chiaman–

doli bonzi e mandarini, non cessò mai

di stimare Bruno Buozzi, che aveva una

personalità degna di rispetto e di cui

frequentò la casa, cosa significativa di

per sè; poichè pochi come Gramsci fu–

roho parchi di espansione confidenziale.