~

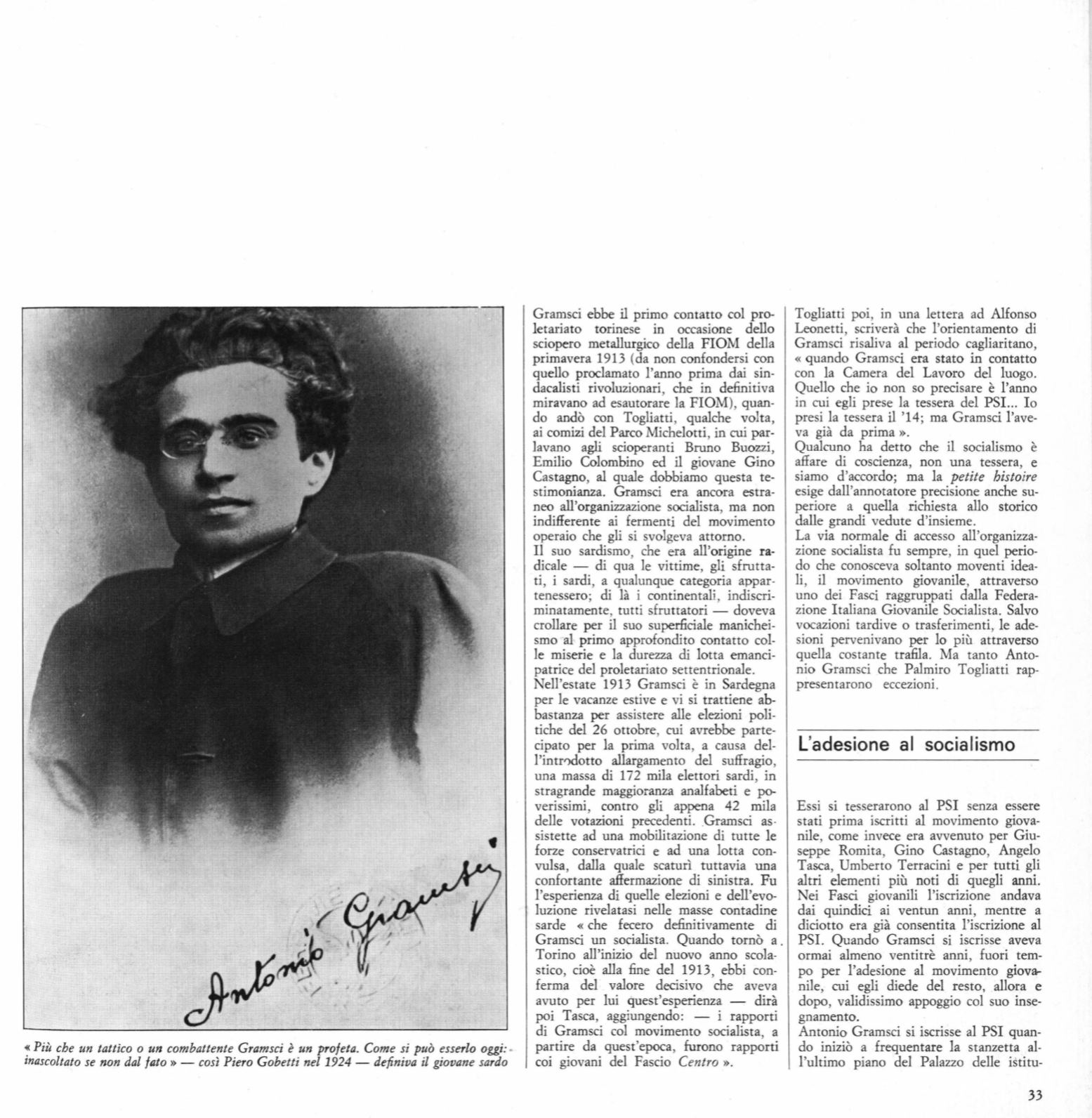

Più che un tattico o un combattente Gramsci

è

un profeta. Come si può esserlo oggi: .

inascoltato se non dal fato»

-

così Piero Gobetti nel

1924 -

definiva il giovane sardo

Gramsci ebbe

il

primo contatto col pro–

letariato torinese in occasione dello

sciopero metallurgico della FIOM della

primavera 1913 (da non confondersi con

quello proclamato

l'anno

prima dai sin–

dacalisti rivoluzionari, che in definitiva

miravano ad esautorare la FIOM), quan–

do andò con Togliatti , qualche volta,

ai comizi del Parco Michelotti, in

cui

par–

lavano agli scioperanti Bruno Buozzi,

Emilio Colombino ed

il

giovane Gino

Castagno, al quale dobbiamo questa te–

stimonianza. Gramsci era ancora estra–

neo all'organizzazione socialista, ma non

indifferente ai fermenti del movimento

operaio che gli si svolgeva attorno.

Il suo sardismo, che era all'origine ra–

dicale - di qua le vittime, gli sfrutta–

ti, i sardi, a qualunque categoria apparo

tenessero; di là i continentali , indiscri–

minatamente, tutti sfruttatori - doveva

crollare per il suo superficiale manichei–

smo

'al

primo approfondito contatto col–

le miserie e la durezza di lotta emanci–

patrice del proletariato settentrionale.

Nell'estate 1913 Gramsci è in Sardegna

per le vacanze estive e vi si trattiene ab–

bastanza per assistere alle elezioni poli–

tiche del 26 ottobre, cui avrebbe parte–

cipato per la prima volta, a causa del–

l'intr'Xlotto allargamento del suffragio,

una massa di 172 mila elettori sardi, in

stragrande maggioranza analfabeti e po–

verissimi, contro gli appena 42 mila

delle votazioni precedenti. Gramsci as·

sistette ad una mobilitazione di tutte le

forze conservatrici e ad una lotta con–

vulsa, dalla quale scaturì tuttavia una

confortante affermazione di sinistra. Fu

l'esperienza di quelle elezioni e dell'evo–

luzione rivelatasi nelle masse contadine

sarde «che fecero definitivamente di

Gramsci un socialista . Quando tornò a.

Torino all'inizio del nuovo anno scola,

stico, cioè alla fine del 1913, ebbi con–

ferma del valore decisivo che aveva

avuto per lui quest'esperienza - dirà

poi Tasca, aggiungendo: - i rapporti

di Gramsci col movimento socialista, a

partire da quest'epoca, furono rapporti

coi giovani del Fascio

Centro

».

Togliatti poi, in una lettera ad Alfonso

Leonetti, scriverà che l'orientamento di

Gramsci risaliva al periodo cagliaritano,

« quando Gramsci era stato in contatto

con la Camera del Lavoro del luogo.

Quello che io non so precisare è l'anno

in cui egli prese la tessera del PSI... lo

presi la tessera

il

'14; ma Gramsci l'ave–

va già da prima

».

Qualcuno ha detto che

il

socialismo è

affare di coscienza, non una tessera, e

siamo d'accordo; ma la

petite histoire

esige dall'annotatore precisione anche su–

periore a quella richiesta allo storico

dalle grandi vedute d'insieme.

La via normale di accesso all'organizza–

zione socialista fu sempre, in quel perio–

do che conosceva soltanto moventi idea–

li, il movimento giovanile, attraverso

uno dei Fasci raggruppati dalla Federa–

zione Italiana Giovanile Socialista. Salvo

vocazioni tardive o trasferimenti, le ade–

sioni pervenivano per lo più attraverso

quella costante trafila. Ma tanto Anto–

nio Gramsci che Palmiro Togliatti rap–

presentarono eccezioni.

l 'adesione al socialismo

Essi si tesserarono al PSI senza essere

stati prima iscritti al movimento giova–

nile, come invece era avvenuto per Giu–

seppe Romita, Gino Castagno, Angelo

Tasca, Umberto Terracini e per tutti gli

altri elementi più noti di quegli anni.

Nei Fasci giovanili l'iscrizione andava

dai quindici ai ventun anni, mentre a

diciotto era già consentita l'iscrizione al

PSI. Quando Gramsci si iscrisse aveva

ormai almeno ventitrè anni , fuori tem–

po per l'adesione al movimento giova–

nile, cui egli diede del resto, allora e

dopo, validissimo appoggio col suo inse–

gnamento.

Antonio Gramsci si iscrisse al PSI quan–

do iniziò a frequentare la stanzetta al–

l'ultimo piano del Palazzo delle istitu-

33