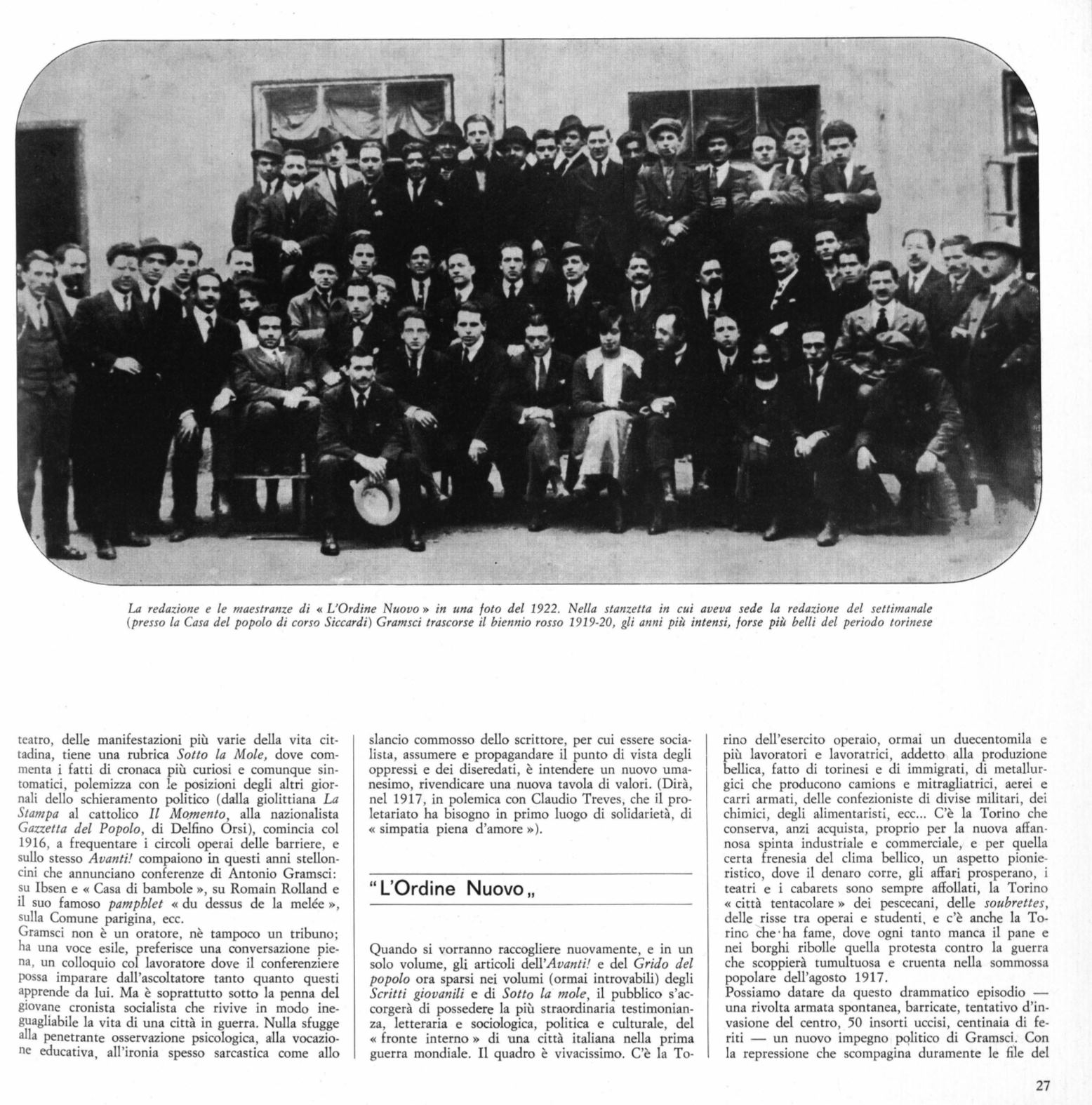

La redazione e le maestranze di «L'Ordine Nuovo» in una foto del

1922.

Nella stanzetta in cui aveva sede la redazione del settimanale

(presso la Casa del popolo di corso Siccardi) Gramsci trascorse il biennio rosso 1919-20, gli anni più intensi, forse più belli del periodo torinese

teatro, delle manifestazioni plU varie della vita cit–

tadina, tiene una rubrica

Sotto la Mole,

dove com–

menta

i

fatti di cronaca più curiosi e comunque sin–

tomatici, polemizza con le posizioni degli altri gior–

nali dello schieramento politico (dalla giolittiana

La

Stampa

al cattolico

Il Mo.mento,

alla nazionalista

Gazzetta del Popolo,

di Delfino Orsi), comincia col

1916, a frequentare i circoli operai delle barriere, e

sullo stesso

Avanti.'

compaiono

in

questi anni stellon–

cini che annunciano conferenze di Antonio Gramsci:

su Ibsen e « Casa di bambole

»,

su Romain Rolland e

il suo famoso

pamphlet

«du dessus de la melée

»,

sulla Comune parigina, ecc.

Gramsci non è un oratore, nè tampoco un tribuno;

ha una VOce esile, preferisce una conversazione pie–

na, un colloquio col lavoratore dove il conferenziere

possa imparare dall'ascoltatore tanto quanto questi

apprende da lui. Ma è soprattutto sotto la penna del

giovane cronista socialista che rivive in modo ine–

guagliabile la vita di una città in guerra. Nulla sfugge

alla penetrante osservazione psicologica, alla vocazio–

ne educativa, all'ironia spesso sarcastica come allo

slancio commosso dello scrittore, per cui essere socia–

lista, assumere e propagandare il punto di vista degli

oppressi e dei diseredati, è intendere un nuovo uma–

nesimo, rivendicare una .nuova tavola di valori. (Dirà,

nel 1917, in polemica con Claudio Treves, che

il

pro–

letariato ha bisogno in primo luogo di solidarietà, di

« simpatia piena d'amore»).

"L'Ordine Nuovo"

Quando si vorranno raccogliere nuovamente, e in un

solo volume, gli articoli

dell'Avanti.'

e del

Grido del

popolo

ora sparsi nei volumi (ormai introvabili) degli

Scritti giovanili

e di

Sotto la mole,

il

pubblico s'ac–

corgerà

di

possedere la più straordinaria testimonian–

za, letteraria e sociologica, politica e culturale, del

«fronte interno» di una città italiana nella prima

guerra mondiale. Il quadro è vivacissimo. C'è la To-

rino dell'esercito operaio, ormai un duecentomila e

più lavoratori e lavoratrici, addetto alla produzione

bellica, fatto di torinesi e di immigrati, di metallur–

gici che producono camions e mitragliatrici, aerei e

carri armati, delle confezioniste di divise militari, dei

chimici, degli alimentaristi, ecc... C'è la Torino che

conserva, anzi acquista, proprio per la nuova affan–

nosa spinta industriale e commerciale, e per quella

certa frenesia del clima bellico, un aspetto pionie–

ristico, dove il denaro corre, gli affari prosperano, i

teatri e i cabarets sono sempre affollati, la Torino

«città tentacolare» dei pescecani, delle

soubrettes,

delle risse tra operai e studenti, e c'è anche la To–

rino Che ' ha fame, dove ogni tanto manca

il

pane e

nei borghi riboHe quella protesta contro la guerra

che scoppierà tumultuosa e cruenta nella sommossa

popolare dell'agosto 1917.

Possiamo datare da questo drammatico episodio -

una rivolta armata spontanea, barricate, tentativo d'in–

vasione del centro, 50 insorti uccisi, centinaia di fe–

riti - un nuovo impegno pqlitico di Gramsci. Con

la repressione che scompagina duramente le file del

27