Qui di seguito riportiamo alcuni com–

menti e giudizi di critici d'arte, pubbli–

cati sui maggiori quotidiani e periodici

italiani che testimoniano del grande in–

teresse suscitato dalla Rassegna torinese.

La Fiera Letteraria

Milano

Vittorio Rubiu

«

Ecco, sul piano pr.ltico, un filo diretto

arte e industria. A Torino, dove c'è la

Fiat, c'è anche la Galleria civica d'arte

moderna, che è di gran lunga il Museo

più attivo d'Italia (Roma dorme, e Mi–

lano non esiste). A Torino, in questo

primo scorcio di novembre, c'è il Salo–

ne dell'automobile, ed è piena di gente,

pieni gli alberghi, i ristoranti, i negozi,

e il Museo, dove, subito dopo il Salone,

s'è inaugurata la mostra (( Le muse in–

quietanti " (Maestri del Surrealismo) .

Non è una mostra qualsiasi. In primo

luogo perché nasce sotto l'auspicio e la

capacità organizzativa dell'Associazione

amici torinesi dell'arte contemporanea.

E

poi perché, se si eccettua la rassegna

ordinata da Rodolfo Pallucchini per la

Biennale di Venezia del

1954,

una mo–

stra del Surrealismo in Italia non s'era

mai fatta.

E

le opere in mostra a To–

rino sono tante,

272,

e molte in prima

visione per l'Italia.

L'Espresso

Roma

Giuliano Briganti

« Ma se, per dirlo con una immagine

junghiana, il mefistofelico rovesciamento

di significato in non significato e la si–

miglianza quasi dolorosa del non signi–

ficato col significato non era, in linea

di principio, un fatto nuovo e molte

epoche e fatti dell'arte presentino sotto

quésto aspetto un'intima parentela, è

chiaro altresì che ciò che fluì in forma

più pura presso gli artisti moderni, e i

Surrealisti in particolare, trovav(l le sue

origini proprio nel Romanticismo. Ben

ha fatto quindi Luigi Carluccio a ini–

ziare la sua rassegna antologica dal me–

fistofelico Fiissli evitando più antiche

citazioni del bizzarro, dell'insolito e del–

lo stravagante. Giustissima anche l'in–

clusione esemplificatrice di Bocklin e di

Moreau . A cominciare da Redon la ras–

segna si fa più stringente, le implica-

Ernst: «Senza titolo»

(1920)

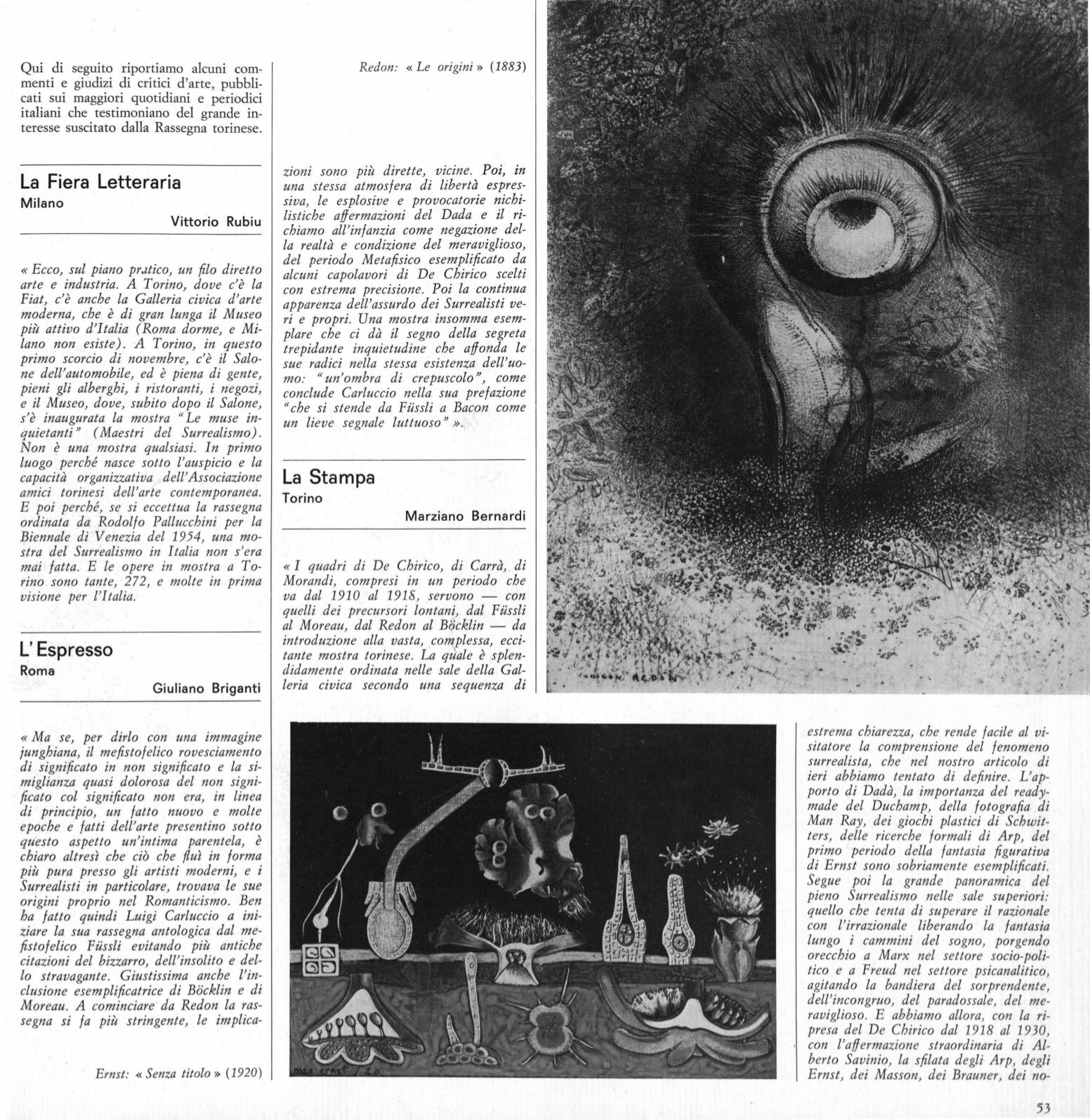

Redon: «Le origini»

(1883)

zioni sono più dirette, vzczne. Poi, in

una stessa atmosfera di libertà espres–

siva, le esplosive e provocatorie nichi–

listiche affermazioni del Dada e il ri–

chiamo all'infanzia come negazione del–

la realtà e condizione del meraviglioso,

del periodo Metafisico esemplificato da

alcuni capolavori di De Chirico scelti

con estrema precisione. Poi la continua

apparenza dell'assurdo dei Surrealisti ve–

ri e propri. Una mostra insomma esem–

plare che ci dà il segno della segreta .

trepidante inquietudine che affonda le

sue radici nella stessa esistenza dell'uo–

mo:

((

un'ombra di crepuscolo", come

conclude Carluccio nella sua prefazione

((

che si stende da Fiissli a Bacon come

un lieve segnale luttuoso "

».

La Stampa

Torino

Marziano Bernardi

«I quadri di De Chirico, di Carrà, di

Morandi, compresi in un periodo che

va dal

1910

al

1918,

servono

-

con

quelli dei precursori lontani, dal Fiissli

al Moreau, dal Redon al Bjjcklin

-

da

introduzione alla vasta,

co~plessa,

ecci–

tante mostra torinese. La qdale è splen–

didamente ordinata nelle sale della Gal–

leria civica secondo una sequenza di

estrema chiarezza, che rende facile al vi–

sitatore la comprensione del fenomeno

surrealista, che nel nostro articolo di

ieri abbiamo tentato di definire. L'ap–

porto di Dadà, la importanza del ready–

made del Duchamp, della fotografia di

Man Ray, dei giochi plastici di Schwit–

ters, delle ricerche formali di Arp, del

primo periodo della fantasia figurativa

di Ernst sono sobriamente esemplificati.

Segue poi la grande panoramica del

pieno Surrealismo nelle sale superiori:

quello che tenta di superare il razionale

con l'irrazionale liberando la fantasia

lungo i cammini del sogno, porgendo

orecchio a Marx nel settore socio-poli–

tico e a Freud nel settore psicanalitico,

agitando la bandiera del sorprendente,

dell'incongruo, del paradossale, del me–

raviglioso.

E

abbiamo allora, con la ri–

presa del De Chirico dal

1918

al

1930,

, con l'affermazione straordinaria di Al–

berto Savinio, la sfilata degli Arp, degli

Ernst, dei Masson, dei Brauner, dei no-

53