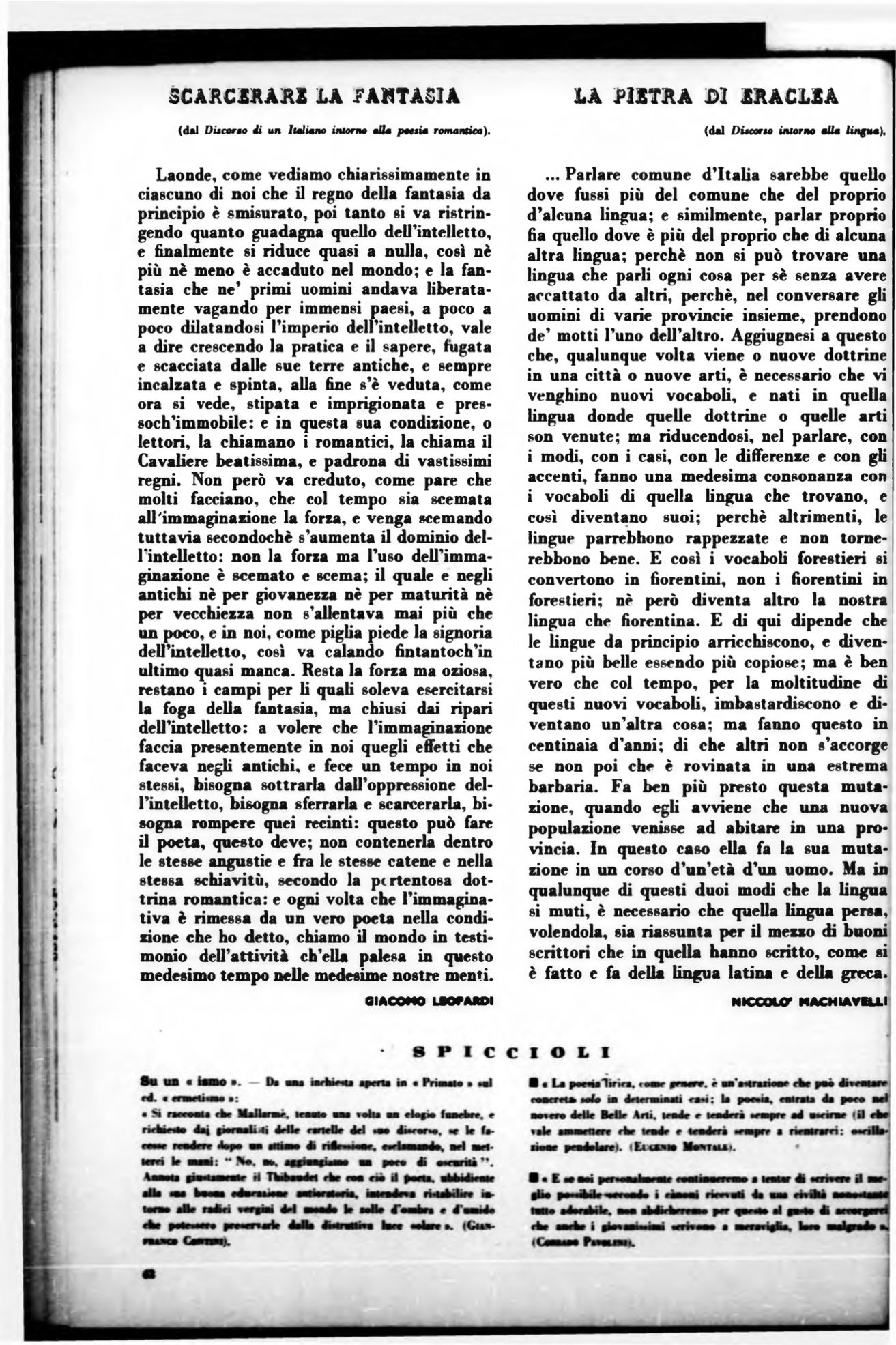

SCÀR C iR ÀK Ì LA iAM TA S IA

LA M BTKA £ 1 jSRACLiSA

(dal

Discorso

di

un Italiano intorno alla poesia romantica).

Laonde, come vediamo chiarissimamente in

ciascuno di noi che il regno della fantasia da

principio è smisurato, poi tanto si va ristrin-

gendo quanto guadagna quello dell'intelletto,

e finalmente si riduce quasi a nulla, così nè

più nè meno è accaduto nel mondo; e la fan

tasia che ne’ primi uomini andava liberata*

mente vagando per immensi paesi, a poco a

poco dilatandosi l’ imperio dell’intelletto, vale

a dire crescendo la pratica e il sapere, fugata

e scacciata dalle sue terre antiche, e sempre

incalzata e spinta, alla fine s’è veduta, come

ora si vede, stipata e imprigionata e pres-

soch’immobile: e in questa sua condizione, o

lettori, la chiamano i romantici, la chiama il

Cavaliere beatissima, e padrona di vastissimi

regni. Non però va creduto, come pare che

molti facciano, che col tempo sia scemata

all'immaginazione la forza, e venga scemando

tuttavia secondochè s’aumenta il dominio del

l'intelletto: non la forza ma l’uso dell’imma

ginazione è scemato e scema; il quale e negli

antichi nè per giovanezza nè per maturità nè

per vecchiezza non s’allentava mai più che

un poco, e in noi, come piglia piede la signoria

dell’intelletto, così va calando fintantoch’in

ultimo quasi manca. Resta la forza ma oziosa,

restano i campi per li quali soleva esercitarsi

la foga della fantasia, ma chiusi dai ripari

dell’intelletto: a volere che l’immaginazione

faccia presentemente in noi quegli effetti che

faceva negli antichi, e fece un tempo in noi

stessi, bisogna sottrarla dall’oppressione del

l’ intelletto, bisogna sferrarla e scarcerarla, bi

sogna rompere quei recinti: questo può fare

il poeta, questo deve; non contenerla dentro

le stesse angustie e fra le stesse catene e nella

stessa schiavitù, secondo la pirtentosa dot

trina romantica: e ogni volta che l’ immagina

tiva è rimessa da un vero poeta nella condi

zione che ho detto, chiamo il mondo in testi

monio dell’attività ch’ella palesa in questo

medesimo tempo nelle medesime nostre menti.

(dal

Discorso intorno alla lingua).

... Parlare comune d’ Italia sarebbe quello

dove fussi più del comune che del proprio

d’ alcuna lingua; e similmente, parlar proprio

fia quello dove è più del proprio che di alcuna

altra lingua; perchè non si può trovare una

lingua che parli ogni cosa per sè senza avere

accattato da altri, perchè, nel conversare gli

uomini di varie provincie insieme, prendono

de’ motti l’uno dell’altro. Aggiugnesi a questo

che, qualunque volta viene o nuove dottrine

in una città o nuove arti, è necessario che vi

venghino nuovi vocaboli, e nati in quella

lingua donde quelle dottrine o quelle arti

son venute; ma riducendosi, nel parlare, con

i modi, con i casi, con le differenze e con gli

accenti, fanno una medesima consonanza con

i vocaboli di quella lingua che trovano, e

così diventano suoi; perchè altrimenti, le

lingue parrebhono rappezzate e non tome-

rebbono bene. E così i vocaboli forestieri si

convertono in fiorentini, non i fiorentini in

forestieri; nè però diventa altro la nostra

lingua che fiorentina. E di qui dipende che

le lingue da principio arricchiscono, e diven

tano più belle essendo più copiose; ma è ben

vero che col tempo, per la moltitudine di

questi nuovi vocaboli, imbastardiscono e di

ventano un’altra cosa; ma fanno questo in

centinaia d’anni; di che altri non s’accorge

se non poi che è rovinata in una estrema

barbaria. Fa ben più presto questa muta

zione, quando egli avviene che una nuova

populazione venisse ad abitare in una pro

vincia. In questo caso ella fa la sua muta

zione in un corso d’un’età d’un uomo. Ma in

qualunque di questi duoi modi che la lingua

si muti, è necessario che quella lingua persa,

volendola, sia riassunta per il mezzo di buoni

scrittori che in quella hanno scritto, come si

è fatto e fa della lingua latina e della greca.

GIACOMOLEOPARDI

NICCOLO* MACHIAVELLI