18

subisce poi ampliamenti normati, tali da rendere non

sempre facile l’individuazione topologica d’origine.

Per i borghi di Torino, l’innesco cronologico risul-

ta essere diramato: in quanto può partire da fonda-

zioni relative alle epoche medievale o moderna, che

appaiono filtrate dalla pace di Aquisgrana (1748), in

una sorta di rifondazione codificata da nuove norme,

cui si legano nuovi usi ed esiti in aree territoriali vi-

cine o lontane rispetto alla città fortificata; oppure,

tale innesco può partire dal primo Ottocento, dopo la

battaglia di Marengo (1800), in concomitanza sia con

l’ordine di Napoleone per lo spianamento della cer-

chia fortificata, ormai desueta infrastruttura di difesa,

sia – più tardi, nella Restaurazione – con la successiva

possibilità di ampliamento urbano per parti borghi-

giane, esterne o tangenti alla città esistente non più

chiusa dalle fortificazioni.

In generale, l’appartenenza a una sorta di area cul-

turale romanza (per esempio, la Francia meridionale

e l’Italia) fa sì che, nel medioevo, il termine di borgo

assuma, fondamentalmente, il significato di una real-

tà insediativa non urbana (ma, talora, vicina alla città)

e sprovvista di elementi di difesa (ma di tipo compatto

e agglomerato). Diversa è, invece, la situazione per le

zone europee settentrionali (per esempio, Germania,

Inghilterra, Francia del Nord), dove, nel medioevo,

il termine di borgo conserva il significato originario

di fortificazione, e in particolare di nucleo urbano

fortificato.

Tornando all’area culturale romanza, è possibile

sostenere che una tendenziale assenza di difesa ren-

da quei borghi vulnerabili e soggetti a distruzioni, sino

a quando, dopo Aquisgrana – come s’è detto – si può

dire che il territorio diventi luogo sicuro per la resi-

denza e per le attività produttive.

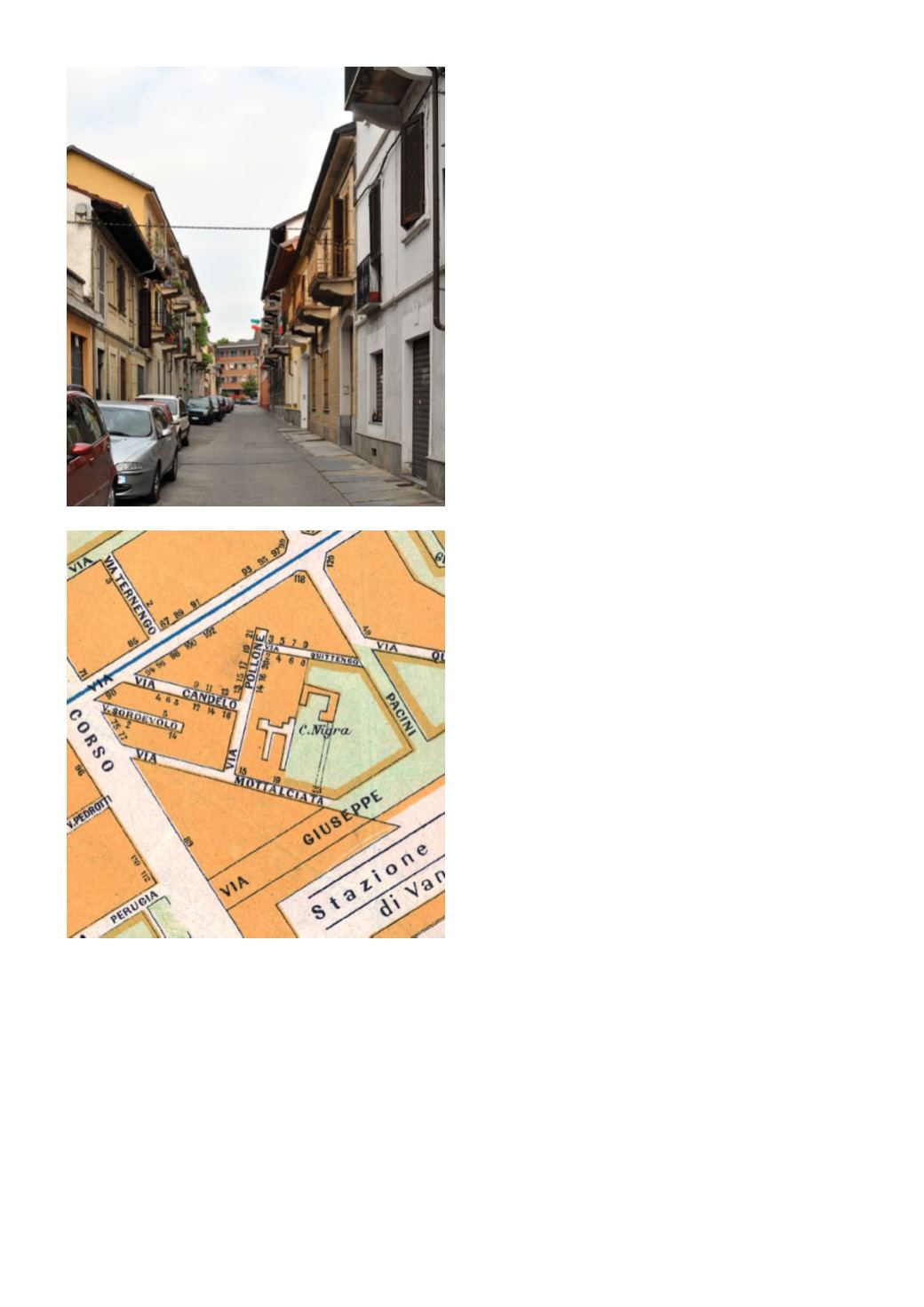

Per valutare la morfologia dei borghi, si deve far

riferimento a due tipi di localizzazione: essere

extra

muros

o essere entro cinta. Quando i borghi sono

esterni alle cortine delle mura o alle cerchie delle for-

tificazioni risultano quali agglomerati la cui forma è

legata sia a un asse stradale importante o a un corso

d’acqua, sia alla presenza di manifatture o di chiese,

che fungono o da assi portanti per lo sviluppo o da

nuclei di aggregazione. Dopo l’inclusione nella cinta

daziaria, i borghi mantengono, di norma, un tipo di morfologia che manifesta una “durez-

za” strutturale di tipo intrinseco (per destinazioni d’uso e forma urbana), che non risulta

piegarsi agli schemi di pianificazione regolare dell’ampliamento urbano normato.

Per le borgate di Torino, l’innesco cronologico è nell’Ottocento, in connessione con le

barriere – cioè, le aperture per il passaggio – della prima cinta daziaria (1853-1912). Lo

stratificarsi fisico e funzionale delle borgate è dovuto alla capacità di aggregazione che, in

forma di piccoli nuclei, svolgono gli spazi urbani delle barriere; attorno a tali spazi, risulta

avviarsi un processo di edificazione, che è più o meno lento e definito a seconda di casi di-

versi, che sono, sia legati al carattere delle barriere – di prim’ordine, di second’ordine o di

minore importanza –, sia connessi a fenomeni specifici, relativi alla presenza di fabbricati

industriali, di nuove chiese o di lottizzazioni private su grandi aree esterne alla cinta. Si può

dire che la lentezza e l’eterogeneità di costruzione delle borgate siano fatti dovuti, fonda-

mentalmente, a scelte di tipo economico: vivere fuori cinta costava poco (meno, rispetto

al costo della vita entro cinta, su cui gravavano le varie imposte del dazio), e poi, vicino alla