Rivista MuseoTorino / n.8

Le ostensioni

nella storia della città

di

Fulvio Peirone

el

1562Emanuele Filiberto trasferì la

capitale del ducato di Savoia da Chambéry

a Torino; sedici anni più tardi giunse anche

la Sindone. Ufficialmente il trasferimento

della reliquia era un atto di cortesia per

risparmiare la fatica del viaggio attraverso le

Alpi a Carlo Borromeo, che aveva espresso

il desiderio di recarsi a venerarla, ma in

pratica il trasporto del sudario sanciva

definitivamente il ruolo di Torino capitale: Emanuele

Filiberto e i suoi successori ne promossero il culto per

accrescere il prestigio del proprio casato. Anche la Città di

Torino fu coinvolta nei preparativi: il verbale del Consiglio

decurionale (l’attuale Consiglio comunale) del 9 settembre

1578 attesta gli sforzi compiuti dal Municipio per garantire

il trasporto in processione della reliquia da Lucento al

palazzo ducale e consentirne l’ostensione venti giorni dopo,

la prima nella nuova capitale.

La Sindone veniva offerta in vista al popolo e alla

venerazione dei fedeli il 4 maggio di ogni anno, ricorrenza

liturgica fissata dal papa Giulio II a partire dal 1506 e

ribadita da Gregorio XIII con «breve pontificio» il 12 aprile

1582. Il documento, sontuosamente ornato con l’immagine

del sudario e lo stemma papale, oltre a concedere «plenaria

indulgenza e remissione di tutti i peccati» ai fedeli presenti

all’ostensione, formalizzava la liturgia anche al di qua delle

Alpi. Tuttavia epidemie, guerre, carestie e avvenimenti

eccezionali impedirono la regolare cadenza delle ostensioni.

Il 1° aprile 1633 Vittorio Amedeo I annunciava la ripresa

della festa del 4 maggio «tralasciata gli anni passati per

l’universale calamità del Contagio», la terribile peste nera

descritta da Alessandro Manzoni che colpì le principali

città d’Europa. Di fronte al dilagare dell’epidemia anche

la comunità torinese, riconosciutasi inerme, si rivolse

all’Altissimo: «Dalla peste dalla guerra e dalla fame ci liberi

nostro Dio onnipotente» è la laconica quanto disperata

invocazione che apre il libro dei verbali del Consiglio

comunale del 1630.

Non di rado i duchi di Savoia associavano le ostensioni

a spettacolari gesti di magnanimità volti a consolidare il

consenso popolare. Il 20 aprile 1656 Carlo Emanuele II

accordò l’immunità a tutti i visitatori,

ancorché

ricercati

,

vietando il sequestro di animali e oggetti in loro possesso.

In quegli anni le massime attenzioni del duca erano tuttavia

rivolte al «Castigo de Dios», una nuova ondata pestilenziale

proveniente dalla Spagna e propagatasi nel nostro Paese

a partire dal 1642, dapprima in Sardegna, poi nell’Italia

centro-meridionale e infine a Genova. Carlo Emanuele II,

con manifesto del 4 aprile 1658, «per impetrare dalla Divina

Provvidenza l’abbondanza delle sue celesti grazie» invitava la

N

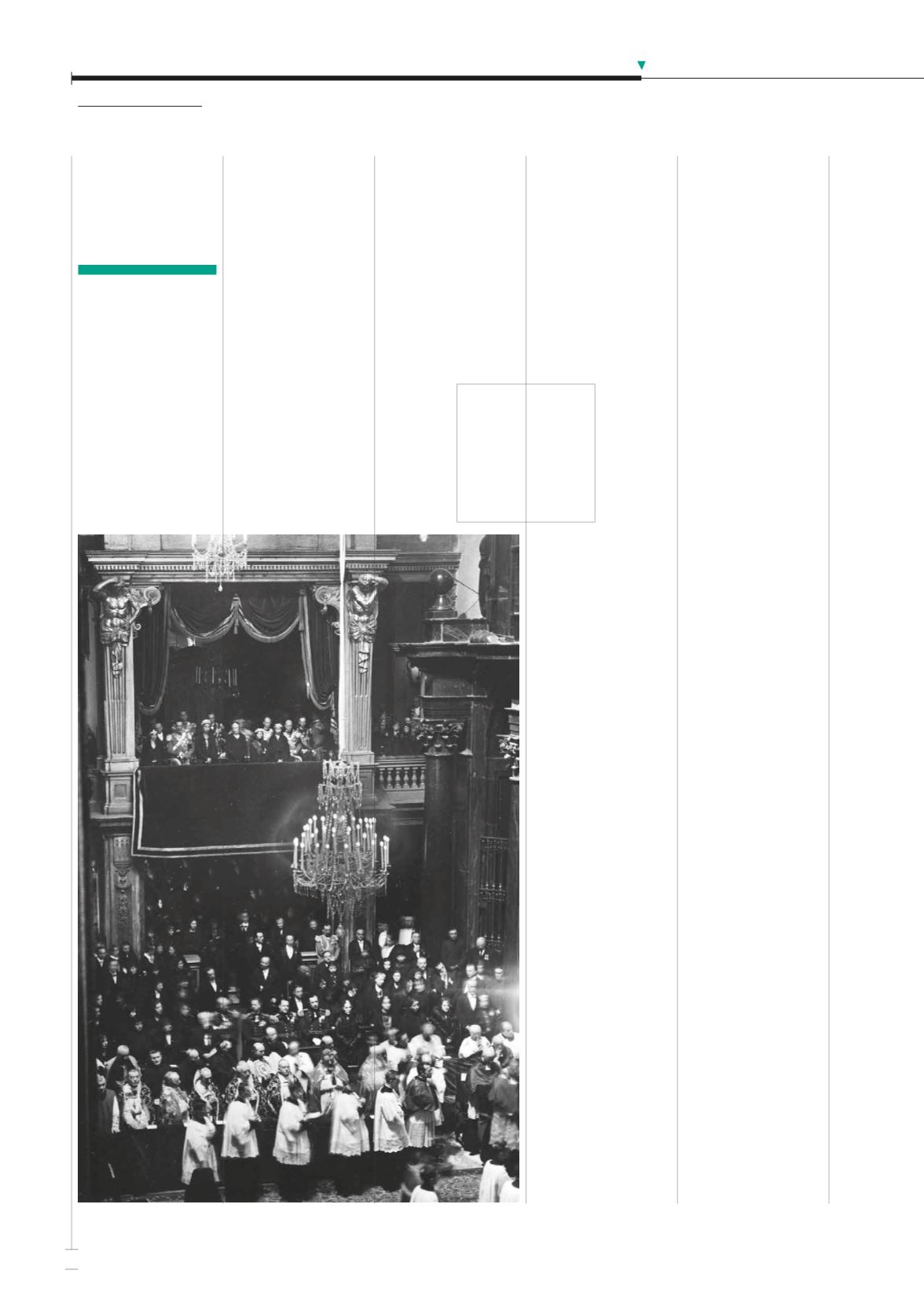

Da privilegio di pochi

a pellegrinaggio di massa

La solenne Ostensione

della Santa Sindone alla

presenza dei Principi di

Piemonte e di Casa Reale

,

3 maggio 1931. Archivio

Storico della Città di Torino.

Le ostensioni

/

The exhibitions

18