www.museotorino.it

www.museotorino.it

a 3.187. Nacque allora, per gli adulti, l’equivalente dei cantieri

lavoro per disoccupati: furono impiegati per il trasporto terra,

iniziando lo sterro per i grandi corsi ottocenteschi.

La Restaurazione determinò immediatamente un aumento

della popolazione: poco più di 84.000 individui nella

primavera del 1814. Ma nel 1830 si superavano già i 122.000

e i 125.000 nel 1848. È difficile ipotizzare che questo

eccezionale sviluppo demografico sia stato provocato da

un parallelo sviluppo economico. Questo era stato per

buona parte il meccanismo che aveva fatto crescere altre

città europee, come Parigi e Londra. A Torino, invece, si era

verificato innanzitutto il ritorno di coloro che se ne erano

allontanati con l’arrivo dei francesi: basti pensare alla Corte

sabauda e al suo grande indotto. Inoltre Torino si ritrovava

capitale di uno Stato più vasto, dopo l’annessione dell’intera

Liguria. La città ritornava ad essere un importante centro

militare, con un aumento notevole dell’indotto, per il ritorno

alla piena attività delle relative manifatture, a partire dalla

siderurgia. Inoltre non bisogna dimenticare che Torino, come

altri grandi centri urbani coevi, svolgeva un ulteriore compito

di volano per assorbire i malanni della società preindustriale

che determinavano le migrazioni interne, soprattutto quelle

stagionali. Nel periodo dei raccolti il contado richiamava i

poveri per la presenza di probabili eccedenze alimentari, che

invece d’inverno erano maggiormente disponibili in città

dopo che vi erano state immagazzinate. La città, comunque,

vedeva la compresenza di nobiltà e borghesia con un’ampia

massa di poveri e diseredati, soprattutto nei sobborghi

particolarmente degradati lungo il perimetro del vecchio

insediamento settecentesco e i corsi dei fiumi.

Se si seguono i segni e i documenti lasciati dalle opere

sociali di quel periodo, insieme con le testimonianze dei

rapporti interpersonali fra i cosiddetti operatori del sociale

e i rappresentanti delle pubbliche istituzioni – Chiesa,

Monarchia, Governo e Municipio – pare di intravedere un

progetto generale, entro il quale essi svolsero la loro opera

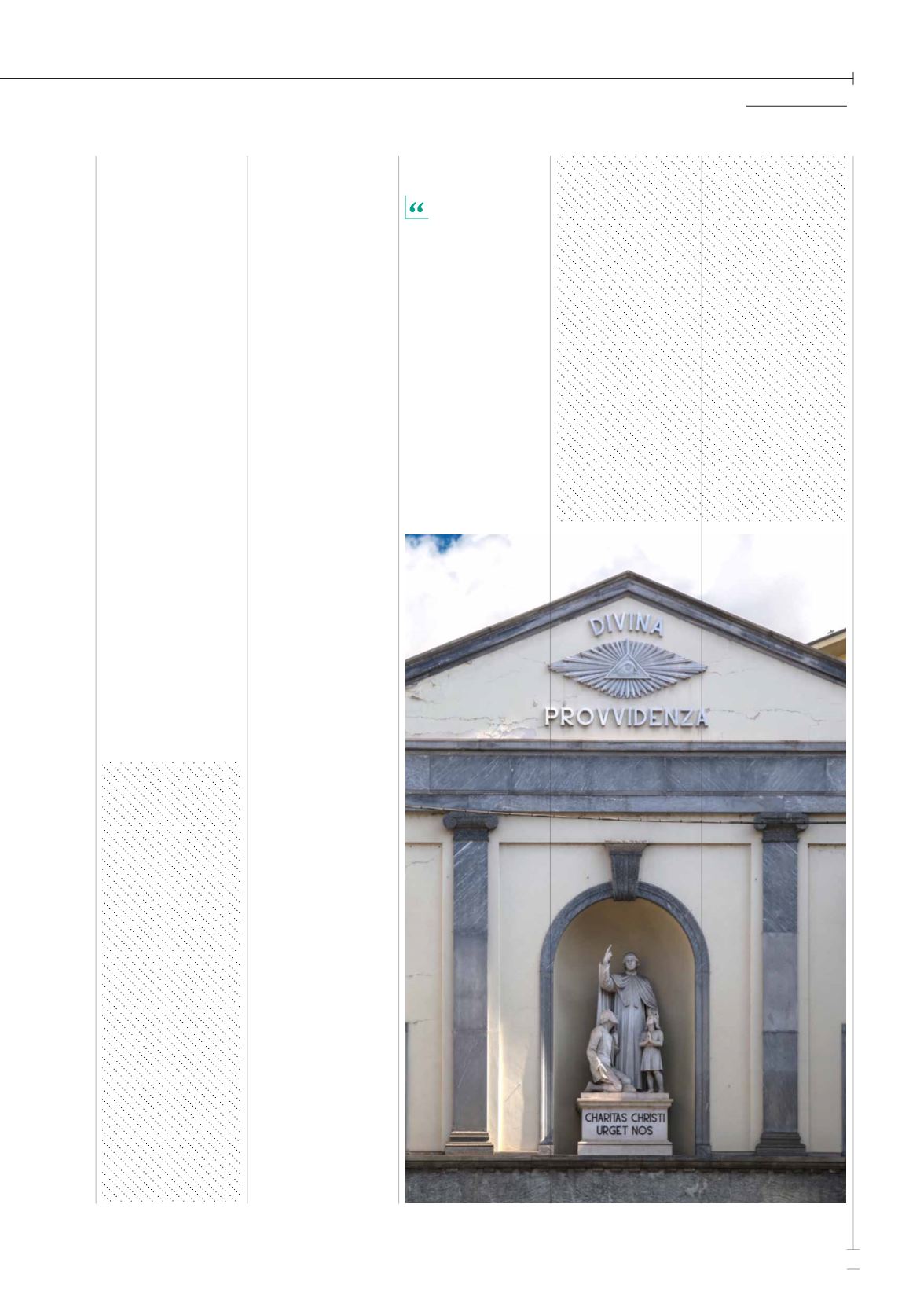

Il Cottolengo

: la Chiesa

Grande. Fotografia di Roberto

Cortese, 2015. Archivio

Storico della Città di Torino.

Un’ampia massa di poveri

e diseredati, soprattutto

nei sobborghi particolarmente

degradati lungo il perimetro

del vecchio insediamento

settecentesco e i corsi

dei fiumi

23