Rivista MuseoTorino / n.8

esposizioni private, in particolare quelle avvenute nel 1798

nell’appartamento reale di Carlo Emanuele IV poco prima

del suo esilio, e nel 1804, quando la reliquia fu mostrata a

papa Pio VII di passaggio a Torino alla volta di Parigi per la

consacrazione di Napoleone a imperatore.

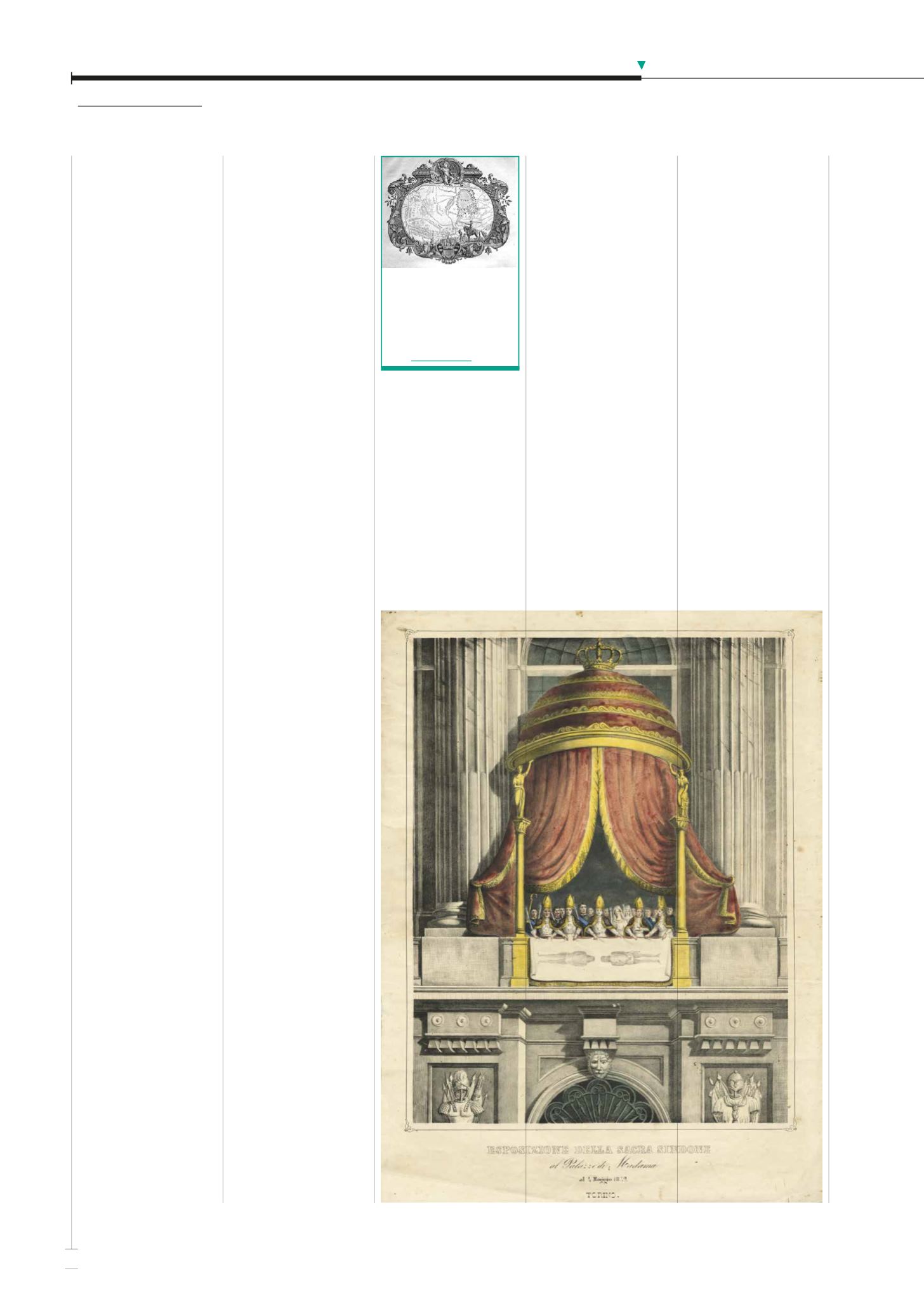

La Sindone veniva mostrata al popolo dal padiglione in legno

che chiudeva la piazzetta Reale: il sudario era esposto sopra

la porta centrale, un edificio a forma di torre con cupola. Nel

1811 un incendio distrusse la struttura: di lì in poi il meticoloso

cerimoniale subì sostanziali variazioni e l’ostensione della

reliquia fu compiuta dai balconi di Palazzo Madama, anche

per consentirne la visione alla folla accalcata nelle vie adiacenti

piazza Castello. Così avvenne la mattina del 21 maggio

1815 alle ore otto: protagonista, ancora una volta, Pio VII di

ritorno dalla prigionia di Fontainbleau. Una curiosità: le aste

del baldacchino utilizzato per il trasporto della Sindone a

Palazzo Madama furono sostenute dal re Vittorio Emanuele

I e da Carlo Alberto. L’ultima ostensione del secolo avvenne

nel 1898, anno dell’Esposizione nazionale nel cinquantenario

dello Statuto albertino a cui si affiancò la mostra di Arte

Sacra, allestita per festeggiare varie ricorrenze religiose tra cui

il terzo «centenario della traslazione della Santa Sindone da

Chambéry a Torino», evento celebrato con vent’anni di ritardo.

La prima del nuovo secolo avvenne nel 1931, in occasione

del matrimonio di Umberto di Savoia con Maria José del

Belgio, e la successiva nel 1933, «Anno Santo straordinario»:

il regime non mancò di far propria l’iniziativa esaltando le

«solenni manifestazioni patriottiche e fasciste» tra cui appunto

l’ostensione della Sindone, «l’avvenimento che le coronò».

La reliquia, trasferita dal 1939 al 1946 presso l’Abbazia

di Montevergine in provincia di Avellino per sottrarla ai

bombardamenti, per molto tempo non fu offerta alla vista

dei fedeli: l’ostensione televisiva del 1973, primo evento

mediatico nell’era della globalizzazione, pose fine alla celata

custodia. Fecero seguito quella del 1978, la più imponente

per numero di visitatori; 1998, la prima dell’era internet con

oltre centomila contatti registrati sul sito ufficiale; 2000,

l’anno del giubileo; 2010, la prima del terzo millennio; infine

quella del 30 marzo 2013, nel corso di una liturgia in diretta

televisiva.

Un epocale fenomeno di massa si rivelò l’ostensione del 26

agosto - 8 ottobre 1978, la prima dal dopoguerra e la prima

a permettere una valutazione in chiave sociologica. L’evento

si inserì in un quadro di lotta politica, in atto da anni, che

contrapponeva fazioni estremistiche che rischiarono di

trascinare il Paese alle soglie di una guerra civile e posero

i presupposti per l’insorgenza del terrorismo politico:

alla fine gli arrestati furono migliaia, i morti e i feriti

centinaia.

Il 1978 fu costellato da un’alternanza di eventi,

perlopiù drammatici, entrati nella storia del nostro Paese:

il sequestro di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della

scorta (16 marzo), i 55 giorni più lunghi della Repubblica e

l’assassinio dello statista (9 maggio), l’omicidio di mafia di

Peppino Impastato (9 maggio), le dimissioni di Giovanni

Leone dalla Presidenza della Repubblica (15 giugno), la

conclusione a Torino del processo alle Brigate Rosse (24

giugno), l’elezione di Sandro Pertini a Capo dello Stato (8

luglio), la morte di papa Paolo VI (6 agosto), i trentatré

giorni di pontificato di Giovanni Paolo I (26 agosto-28

settembre), l’elezione di Karol Wojtyla (16 ottobre). Non

sorprende dunque il numero dei visitatori, tre milioni e

mezzo, il più alto di sempre: il rapido incedere degli eventi

fu esorcizzato dai cattolici con la riscoperta del «sacro»

quale condizione di conforto spirituale, e dai laici con

la condivisione di un’«icona» recepita quale elemento

aggregante culturale, fatta propria dalla quasi totalità dei

membri di una società variegata ma non ancora multietnica.

Come testimoniano i titoli della rassegna stampa, accanto

alle classiche tematiche religiose emersero questioni di

tutt’altra natura: «Torino rossa si trasforma nella città del

pellegrino», «Il restauro della città costerà un miliardo»,

«La Sindone, un appuntamento religioso che ha fatto

riscoprire cultura e arte», «Le spese dei turisti, almeno 17

miliardi», «Il malumore dei commercianti per lo scarso

volume di affari»… Una ricerca durata quattro anni e

coordinata da Franco Garelli ricomprese i visitatori in varie

categorie sociali, su tutti laureati e diplomati, provenienti

principalmente dalle grandi città e dalle regioni “rosse” della

Toscana e dell’Emilia Romagna. L’organizzazione ecclesiale

incise solo parzialmente nel convogliare i pellegrini a

Torino: circa la metà dei visitatori si spostò infatti con mezzi

propri e seicentomila sfilarono davanti alla Sindone senza

avere una particolare fede o credenza religiosa; il

business

toccò Torino in maniera massiccia per un giro di affari

pari a circa trenta miliardi di lire. L’ostensione del 1978

fu dunque un ponte tra passato e futuro, il crinale di una

società martoriata dagli eventi, ancorata alle tradizioni, ma

ormai avviata verso una fase di totale evoluzione.

■

Assedio del 1706

Da giugno a settembre 1706 Torino

fu cinta nell’assedio delle truppe

francesi. La Sindone lasciò Torino

alla volta di Genova.

leggi su

www.museotorino.itEsposizione

della Sacra Sindone

a Palazzo Madama

, 1842.

Archivio Storico della

Città di Torino.

Le ostensioni

/

The exhibition

20