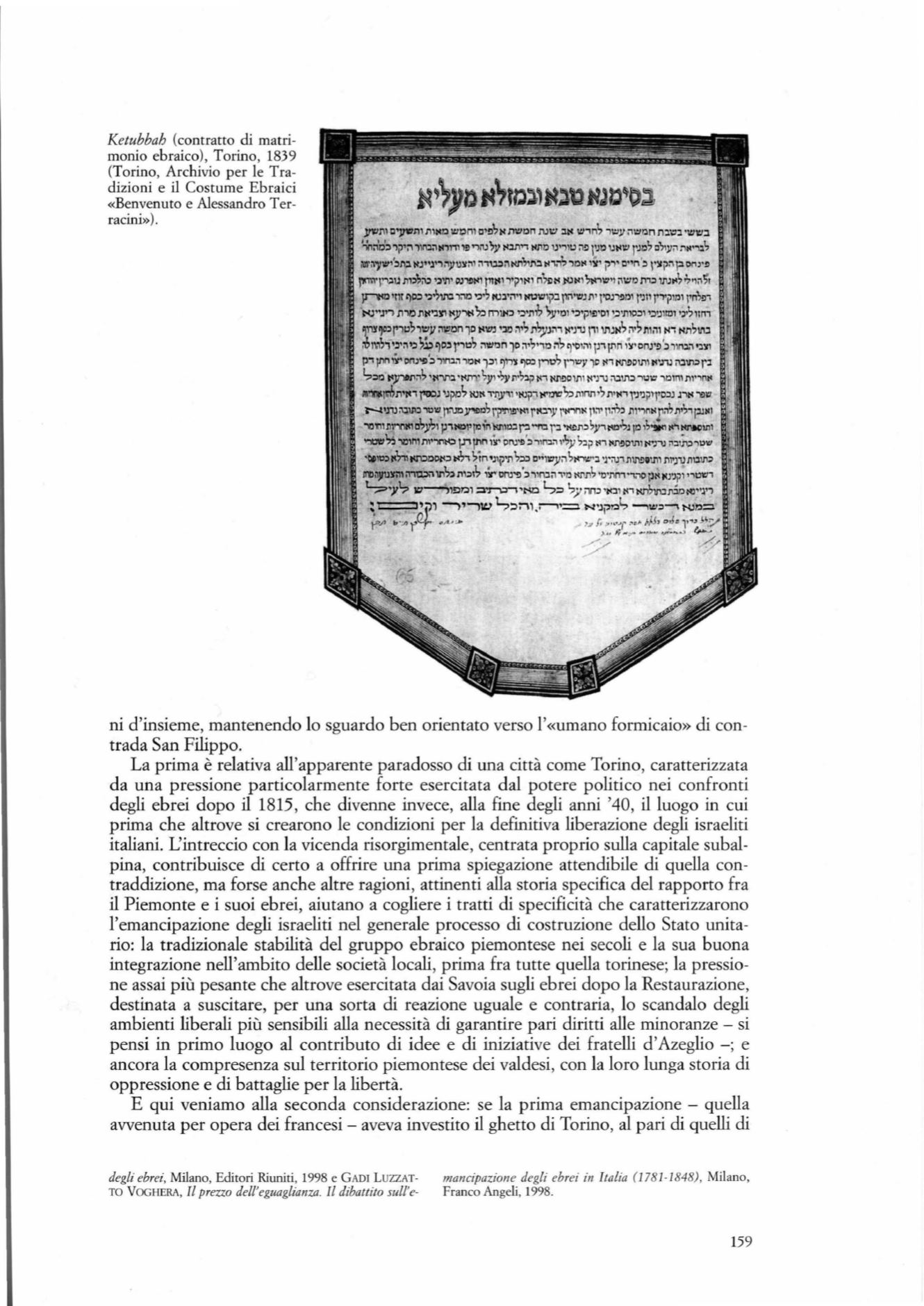

Ketubbah

(contratto di matri–

monio ebraico), Torino, 1839

(Torino, Archivio per le Tra–

dizioni e

il

Costume Ebraici

«Benvenuto e Alessandro Ter–

racini») .

~1I1

C'V"tll J'IlIIC"'I;lMl

C'!l~~

rntIcn

Nt.:IlItc

\U,n~

"1111)1 ;I\ulln n::'1:1::'

'\UfllI

"Im'd,

'li";'1

"":1:111''''' Il)

',ru

'V

II~"

1'I1lr.>

lJ" "ll~

;"1!11'.l0 llllW l'.lr.>; 0;')1;1 )'11<"::';

iIlI''''l/'tI,';)n:1

tlJ"l''';"1YUl/;"11 ;"1":l:);"11'11l;1I1l1l1';\T, "lr.>11 li,

i'"

Cl"n', l'lIp:lp on)'!!

)'II1""I""U

n,*;b

':l'l\'

PJ"I!lN'l

i1lte1

"'pll'!1

n"lll'!

}I.llIl 'te'lO'1 ;lt.:Ir.>

m:l111lll~""';1"1

.

JI'""1tIll'm

')0:1

,,';1.1\:1

,;lr.> "" 1O;1';'!'1 ,",\ClpJ

Ir.'lOWJ

Il'l'Dl'!l/)\

!'JIl

r"p1l31

l'm"

'KJ"J'"

I",J

nll'Jlt'IlI)I'lN

~

mm:l

':l'l\l~

'.lI'r.>1

"'P'Il'O'

>;l'nlP:ll '-''.l1101 ""

llMi~

1jT1Y'JO'r"""wy

;l~on

1 0

tI'tIJ

'=!Il

;1'~

n1,yJ;li

Il'J''

11'

'MN~

;1'!>

n1m

N'l

tcn'1J1J

~"i1'ii"";"1

'-'

,b

~O, r'''~

;\lOlln lP ;1'''',r.>

i'1~ ~'Òl;\1

t'i

lJ:1ri

lY'

pnJ'!!

':J

"11"'" ';1l/1

p"

J11nly..pnJ1tl':lì1n;1;"1 'llll

l"

~l"ll ~P'

1",0'

l"lIIV

1P "'

l'I1l!lp,n1tI'.lìJ ;1-'V1:lr:l

l;,:lY.l'

teJl"l!ln;\~

'N"Il1::'

'11m'

~Jll

")I

n';li'

Il'

IIMPlnl

Il'J''

;lJ1J1:l

,\:lltl

'Omll11""1<

l\I!'II1II

,r.bn'JC')"!XlJ

'Jpr.»

NlII

~Jl.lI"

'lllp,)I'Jn1"

I11nn',

l1'l.'

l'l'Jjlll'O'J J"l1I "I!lrJ

, J"'4'J1J

;"\:l""

"lU1II.1=

.JI'ID~'

1"i"f''''111

r

tl

:l'l)lI'""1nllw

11~'

111'"I"II;C'

~'"

I=ÌJIII

."\D1I1'I

nMnIt1

D~Jhl

P'IID"lD1nm11PJ

~

''TT,l

]':l

'H!ln::>

,y,

tIP'"

III

"'ItII1'"I1'II\IC)V11

~'*

"IClnll11'"II\1Q

1.11

J11n ,;,

pro'D,

"1",;1;\

1.1;;y

'li'

Il'

l'l1!101l11 Wl" ;1J,h, ,U1/I'

'"CIf"",&n

1IS1:)r.>~' ~,

,'rn

"1p'n

,:>"

D';,1l1)1;\

'II"IW'J

'J'~"

nW1I1111 JWl'U

J1~1n'

IIlIlI)I1l!'l"

;,,*,

11'11;;,

J'1I:lI> ly..·Pro'!l'"

"':'J;,!"'llllnn~

'O'l1n-,',ò'P

p~

l'!l'lP;

""1/11

~'yt;:.

W---'l!J01:::1'1'""1::l'""1'l"4O

L:.:::>

?,Jl71n;:)'":l1111NJ1\.1J1:l1150Nl".'"

:

=~P' ........,,-,~

L;,::;'l'i1 ,:-1'=

N'JpoL;,

-'W:l--' Nlr.l::;1

~?:n

b:J)

~\!f"

lIftJ:.b

~

}.JJ

11

:.,,\~.J,..

-;ta).

fr/J,

o!a

,,"'''

>",;Y

,

)u R~-y> ."H"I.,..

..h..",-l

~

-7

07'

ni d'insieme, mantenendo lo sguardo ben orientato verso l'«umano formicaio» di con–

trada San Filippo,

La prima

è

relativa all' apparente paradosso di una città come Torino, caratterizzata

da una pressione particolarmente forte esercitata dal potere politico nei confronti

degli ebrei dopo

il

1815, che divenne invece, alla fine degli anni '40,

il

luogo in cui

prima che altrove si crearono le condizioni per la definitiva liberazione degli israeliti

italiani, L'intreccio con la vicenda risorgimentale, centrata proprio sulla capitale subal–

pina, contribuisce di certo a offrire una prima spiegazione attendibile di quella con–

traddizione, ma forse anche altre ragioni, attinenti alla storia specifica del rapporto fra

il Piemonte e i suoi ebrei, aiutano a cogliere i tratti di specificità che caratterizzarono

l'emancipazione degli israeliti nel generale processo di costruzione dello Stato unita–

rio: la tradizionale stabilità del gruppo ebraico piemontese nei secoli e la sua buona

integrazione nell' ambito delle società locali, prima fra tutte quella torinese; la pressio–

ne assai più pesante che altrove esercitata dai Savoia sugli ebrei dopo la Restaurazione,

destinata a suscitare, per una sorta di reazione uguale e contraria, lo scandalo degli

ambienti liberali più sensibili alla necessità di garantire pari diritti alle minoranze - si

pensi in primo luogo al contributo di idee e di iniziative dei fratelli d'Azeglio - ; e

ancora la compresenza sul territorio piemontese dei valdesi, con la loro lunga storia di

oppressione e di battaglie per la libertà,

E qui veniamo alla seconda considerazione: se la prima emancipazione - quella

avvenuta per opera dei francesi - aveva investito

il

ghetto di Torino, al pari di quelli di

degli ebrei,

Milano, Editori Riuniti, 1998

eGADI L UZZAT–

TO VOGHERA,

Il prezzo dell'eguaglianza. Il dibattito sull'e-

mancipazione degli ebrei in Italia

(1781-1848), Milano,

Franco Angeli, 1998.

159