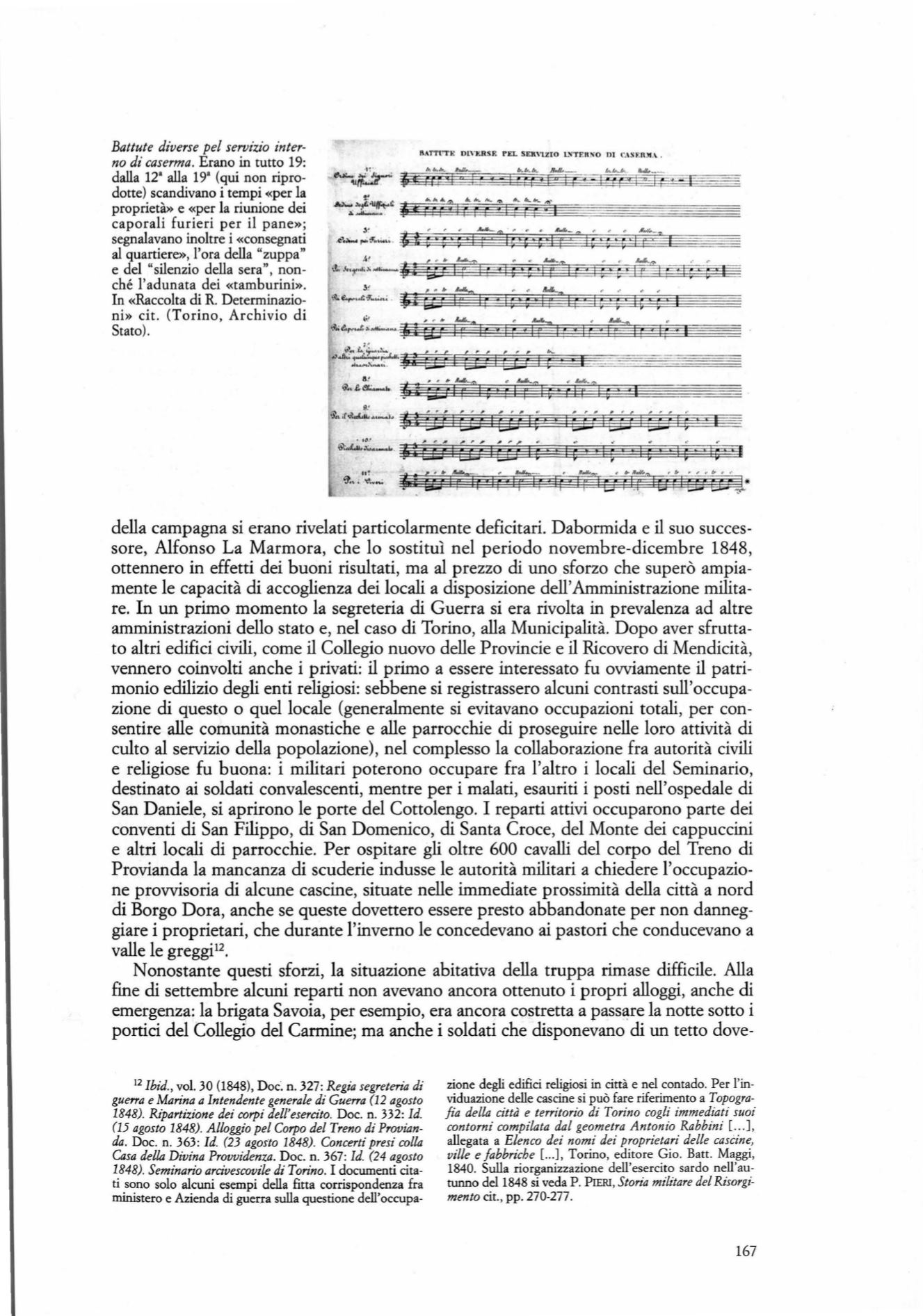

Battute diverse pel servizio inter–

no di caserma.

Erano in tutto 19:

dalla 12' alla 19' (qui non ripro–

dotte) scandivano i tempi «per la

proprietà» e «per la riunione dei

caporali furieri per

il

pane»;

segnalavano inoltre i «consegnati

al quartiere», l'ora della "zuppa"

e del "silenzio della sera", non–

ché l'adunata dei «tamburini».

In «Raccolta di

R.

Determinazio–

ni»

dt.

(Torino, Archivio di

Stato) .

R.\T1'(T E DIV•.:nSF! PEL SER"iZIO L""TEItNO DI'

l':\SF:n~:\ .

-II

~

.

~" .,,"'

....

~t'

MIl"

A.Jt:r

r

8uU=m__•

<'

W

~

'rl(ull"(!l

,'tr

r r

"

tr

~,'

"

!I!.~II= I· lr

I l Ir Il EJ==E O I I.( IUFICbCLl J*

della campagna si erano rivelati particolarmente deficitari. Dabormida e il suo succes–

sore, Alfonso La Marmora, che lo sostituì nel periodo novembre-dicembre 1848,

ottennero in effetti dei buoni risultati, ma al prezzo di uno sforzo che superò ampia–

mente le capacità di accoglienza dei locali a disposizione dell'Amministrazione milita–

re. In un primo momento la segreteria di Guerra si era rivolta in prevalenza ad altre

amministrazioni dello stato e, nel caso di Torino, alla Municipalità. Dopo aver sfrutta–

to altri edifici civili, come il Collegio nuovo delle Provincie e il Ricovero di Mendicità,

vennero coinvolti anche i privati: il primo a essere interessato fu ovviamente il patri–

monio edilizio degli enti religiosi: sebbene si registrassero alcuni contrasti sull'occupa–

zione di questo o quel locale (generalmente si evitavano occupazioni totali, per con–

sentire alle comunità monastiche e alle parrocchie di proseguire nelle loro attività di

culto al servizio della popolazione), nel complesso la collaborazione fra autorità civili

e religiose fu buona: i militari poterono occupare fra l'altro i locali del Seminario,

destinato ai soldati convalescenti, mentre per i malati, esauriti i posti nell'ospedale di

San Daniele, si aprirono le porte del Cottolengo. I reparti attivi occuparono parte dei

conventi di San Filippo, di San Domenico, di Santa Croce, del Monte dei cappuccini

e altri locali di parrocchie. Per ospitare gli oltre 600 cavalli del corpo del Treno di

Provianda la mancanza di scuderie indusse le autorità militari a chiedere l'occupazio–

ne provvisoria di alcune cascine, situate nelle immediate prossimità della città a nord

di Borgo Dora, anche se queste dovettero essere presto abbandonate per non danneg–

giare i proprietari, che durante l'inverno le concedevano ai pastori che conducevano a

valle le greggi

12.

Nonostante questi sforzi, la situazione abitativa della truppa rimase difficile. Alla

fine

di

settembre alcuni reparti non avevano ancora ottenuto i propri alloggi, anche di

emergenza: la brigata Savoia, per esempio, era ancora costretta a

pass~re

la notte sotto i

portici del Collegio del Carmine; ma anche i soldati che disponevano di un tetto dove-

12

Ibid.,

voI. 30 (1848), Doc. n. 327:

Regia segreteria di

gue"a e Marina a Intendente generale di Gue"a

(12

agosto

1848). Ripartizione dei corpi dell'esercito.

Doc. n . 332:

Id.

(15 agosto

1848).

Alloggio pel Corpo del Treno di Provian–

da.

Doc. n. 363:

Id.

(23

agosto

1848).

Concerti presi colla

Casa della Divina Provvidenza.

Doc. n. 367:

Id.

(24

agosto

1848). Seminario arcivescovile di Torino.

I

documenti cita–

ti sono solo alcuni esempi della fitta corrispondenza fra

ministero e Azienda di guerra sulla questione dell'occupa-

zione degli edifici religiosi in città e nel contado. Per l'in–

viduazione delle cascine si può fare riferimento a

Topogra–

fia della città e territorio di Torino cogli immediati suoi

contorni compilata dal geometra Antonio Rabbini

[...

l,

allegata a

Elenco dei nomi dei proprietari delle cascine,

ville e fabbriche

[...

l,

Torino, editore Gio. Batt. Maggi,

1840. Sulla riorganizzazione dell'esercito sardo nell'au–

tunno del 1848 si veda P . PIERI,

Storia militare del Risorgi–

mento

cit.,

pp. 270-277.

167