Morire

•

'IO

eollioo

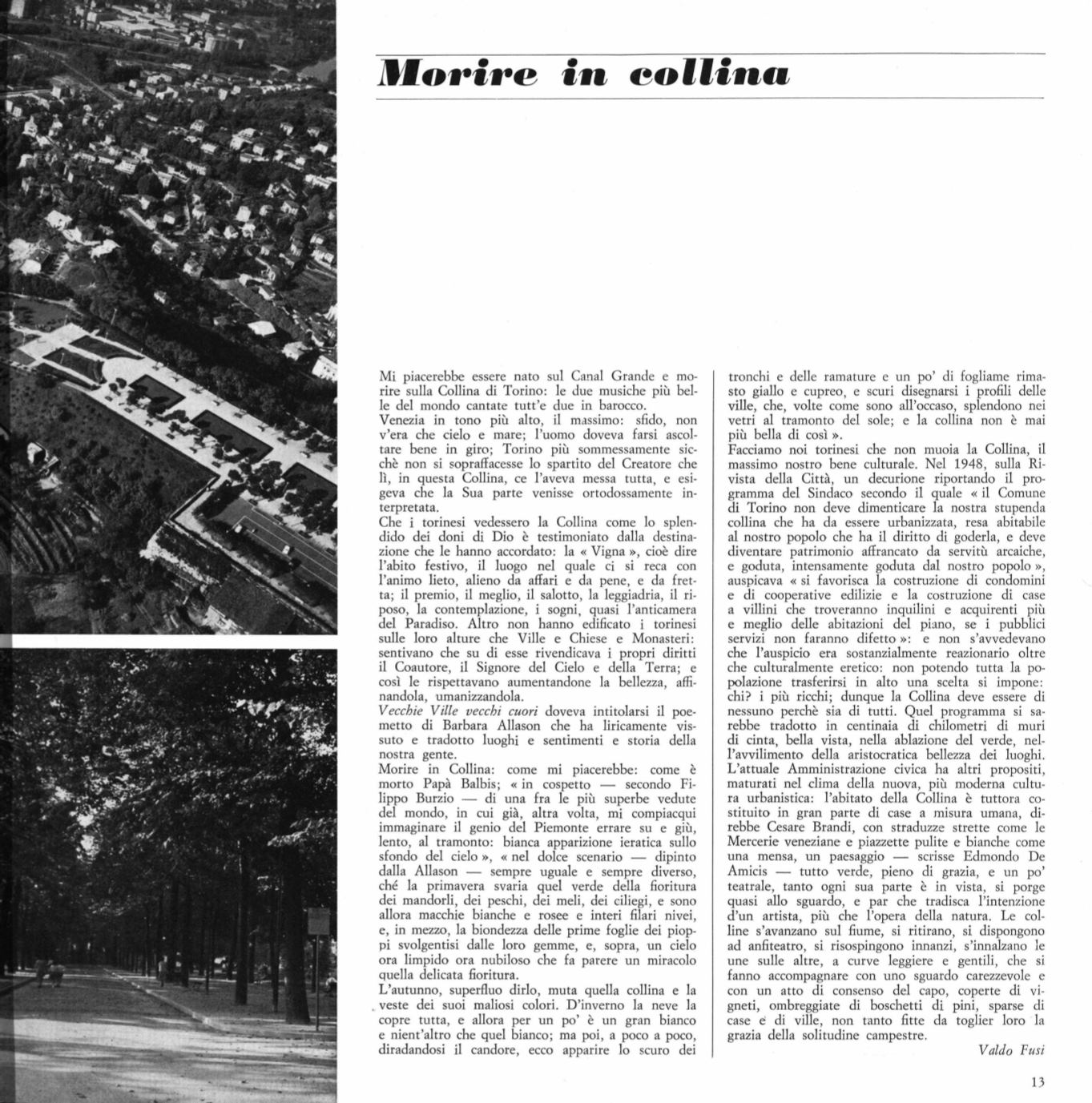

Mi piacerebbe essere nato sul Canal Grande e mo–

rire sulla Collina di Torino: le due musiche più bel–

le del mondo cantate tutt'e due in barocco.

Venezia in tono più alto,

il

massimo: sfido, non

v'era che cielo e mare; l'uomo doveva farsi ascol–

tare bene in giro; Torino più sommessamente sic–

chè non si sopraffacesse lo spartito del Creatore che

lì,

in questa Collina, ce l'aveva messa tutta, e esi–

geva che la Sua parte venisse ortodossamente in–

terpretata.

Che i torinesi vedessero la Collina come lo splen–

dido dei doni di Dio è testimoniato dalla destina–

zione che le hanno accordato: la « Vigna

»,

cioè dire

l'abito festivo, il luogo nel quale ci si reca con

l'animo lieto, alieno da affari e da pene, e da fret–

ta;

il

premio, il meglio,

il

salotto, la leggiadria, il ri–

poso, la contemplazione, i sogni, quasi l'anticamera

del Paradiso. Altro non hanno edificato i torinesi

sulle loro alture che Ville e Chiese e Monasteri:

sentivano che su di esse rivendicava i propri diritti

il Coautore,

il

Signore del Cielo e della Terra; e

così le rispettavano aumentandone la bellezza, affi–

nandola, umanizzandola.

Vecchie Ville vecchi cuori

doveva intitolarsi

il

poe–

metto di Barbara Allason che ha liricamente vis–

suto e tradotto luoghi e sentimenti e storia della

nostra gente.

Morire in Collina: come mi piacerebbe: come è

morto Papà Balbis; «in cospetto - secondo Fi–

lippo Burzio - di una fra le più superbe vedute

del mondo, in cui già, altra volta, mi compiacqui

immaginare il genio del Piemonte errare su e giù,

lento, al tramonto: bianca apparizione ieratica sullo

sfondo del cielo

»,

«nel dolce scenario - dipinto

dalla Allason - sempre uguale e sempre diverso,

ché la primavera svaria quel verde della fioritura

dei mandorli, dei peschi, dei meli, dei ciliegi, e sono

allora macchie bianche e rosee e interi filari nivei,

e, in mezzo, la biondezza delle prime foglie dei piop–

pi svolgentisi dalle loro gemme, e, sopra, un cielo

ora limpido ora nubiloso che fa parere un miracolo

quella delicata fioritura.

L'autunno, superfluo dirlo, muta quella collina e la

• veste dei suoi maliosi colori. D'inverno la neve la

copre tutta, e allora per un po' è un gran bianco

e nient'altro che quel bianco; ma poi, a poco a poco,

diradandosi il candore, ecco apparire lo scuro dei

tronchi e delle ramature e un po' di fogliame rima–

sto giallo e cupreo, e scuri disegnarsi i profili delle

ville, che, volte come sono all'occaso, splendono nei

vetri al tramonto del sole; e la collina non è mai

più bella di così

».

Facciamo noi torinesi che non muoia la Collina,

il

massimo nostro bene culturale. Nel 1948, sulla Ri–

vista della Città, un decurione riportando

il

pro–

gramma del Sindaco secondo il quale «il Comune

di Torino non deve dimenticare la nostra stupenda

collina che ha da essere urbanizzata, resa abitabile

al nostro popolo che ha

il

diritto di goderla, e deve

diventare patrimonio affrancato da servitù arcaiche,

e goduta, intensamente goduta dal nostro popolo

»,

auspicava «si favorisca la costruzione di condomini

e di cooperative edilizie e la costruzione di case

a villini che troveranno inquilini e acquirenti più

e meglio delle abitazioni del piano, se i pubblici

servizi non faranno difetto

»:

e non s'avvedevano

che l'auspicio era sostanzialmente reazionario oltre

che culturalmente eretico: non potendo tutta la po–

polazione trasferirsi in alto una scelta si impone :

chi? i più ricchi; dunque la Collina deve essere di

nessuno perchè sia di tutti. Quel programma si sa–

rebbe tradotto in centinaia di chilometri di muri

di cinta, bella vista, nella ablazione del verde, nel–

l'avvilimento della aristocratica bellezza dei luoghi.

L'attuale Amministrazione civica ha altri propositi,

maturati nel clima della nuova, più moderna cultu–

ra urbanistica: l'abitato della Collina è tuttora co–

stituito in gran parte di case a misura umana, di–

rebbe Cesare Brandi, con straduzze strette come le

Mercerie veneziane e piazzette pulite e bianche come

una mensa, un paesaggio - scrisse Edmondo De

Amicis - tutto verde, pieno di grazia, e un po'

teatrale, tanto ogni sua parte è in vista, si porge

quasi allo sguardo, e par che tradisca l'intenzione

d'un artista, più che l'opera della natura. Le col–

line s'avanzano sul fiume, si ritirano, si dispongono

ad anfiteatro, si risospingono innanzi, s'innalzano le

une sulle altre, a curve leggiere e gentili, che si

fanno accompagnare con uno sguardo carezzevole e

con un atto di consenso del capo, coperte di vi–

gneti, ombreggiate di boschetti di pini, sparse di

case

e

di ville, non tanto fitte da toglier loro la

grazia della solitudine campestre.

Valda Fusi

13