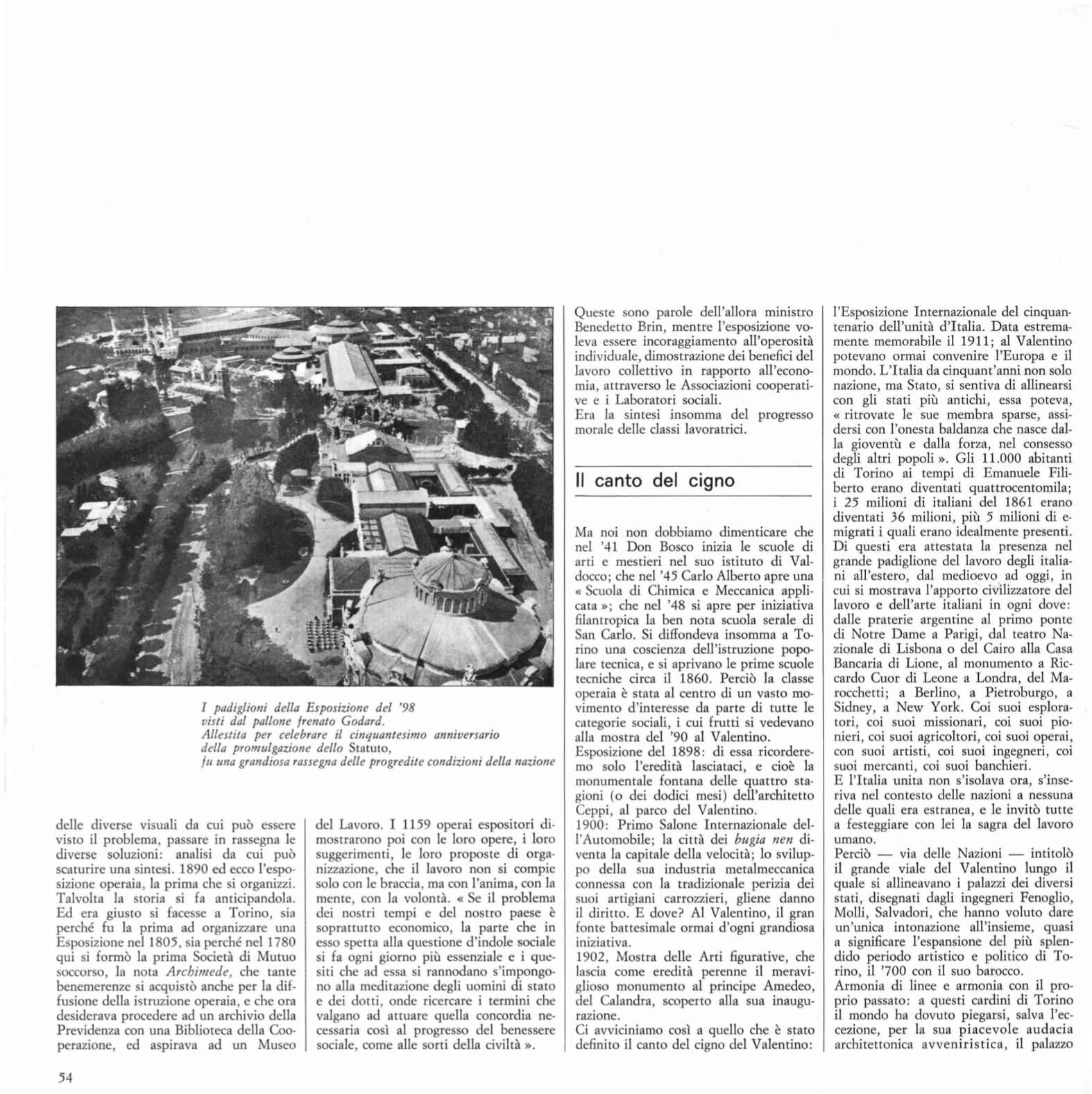

I padiglioni della Esposizione del '98

visti dal pallone frenato Godard.

Allestita per celebrare il cinquantesimo anniversario

della promulgazione dello

Statuto,

fu una grandiosa rassegna delle progredite condizioni della nazione

delle diverse visuali da cui può essere

visto il problema, passare in rassegna le

diverse soluzioni: analisi da cui può

scaturire una sintesi. 1890 ed ecco l'espo–

sizione operaia, la prima che si organizzi.

Talvolta la storia si fa anticipandola .

Ed era giusto si facesse a Torino, sia

perché fu la prima ad organizzare una

Esposizione nel 1805, sia perché nel 1780

qui si formò la prima Società di Mutuo

soccorso, la nota

Archimede,

che tante

benemerenze si acquistò anche per la dif–

fusione della istruzione operaia, e che ora

desiderava procedere ad un archivio della

Previdenza con una Biblioteca della Coo–

perazione, ed aspirava ad un Museo

54

del Lavoro . I 1159 operai espositori di–

mostrarono poi con le loro opere, i loro

suggerimenti, le loro proposte di orga–

nizzazione, che

il

lavoro non si compie

solo con le braccia, ma con l'anima, con la

mente, con la volontà. « Se

il

problema

dei nostri tempi e del nostro paese è

soprattutto economico, la parte che in

esso spetta alla questione d'indole sociale

si fa ogni giorno più essenziale e i que–

siti che ad essa si rannodano s'impongo–

no alla meditazione degli uomini di stato

e dei dotti, onde ricercare i termini che

valgano ad attuare quella concordia ne–

cessaria così al progresso del benessere

sociale, come alle sorti della civiltà

».

Queste sono parole dell'allora mInIstro

Benedetto Brin, mentre l'esposizione vo–

leva essere incoraggiamento all'operosità

individuale, dimostrazione dei benefici del

lavoro collettivo in rapporto all'econo–

mia, attraverso le Associazioni cooperati–

ve e i Laboratori sociali.

Era la sintesi insomma del progresso

morale delle classi lavoratrici.

Il canto del cigno

Ma noi non dobbiamo dimenticare che

nel '41 Don Bosco inizia le scuole di

arti e mestieri nel suo istituto di Val–

docco; che nel '45 Carlo Alberto apre una

« Scuola di Chimica e Meccanica appli–

cata

»;

che nel '48 si apre per iniziativa

filantropica la ben nota scuola serale di

San Carlo. Si diffondeva insomma a To–

rino una coscienza dell'istruzione popo–

lare tecnica, e si aprivano le prime scuole

tecniche circa

il

1860. Perciò la classe

operaia è stata al centro di un vasto mo–

vimento d'interesse da parte di tutte le

categorie sociali, i cui frutti si vedevano

alla mostra del '90 al Valentino.

Esposizione del 1898: di essa ricordere–

mo solo l'eredità lasciataci, e cioè la

monumentale fontana delle quattro sta–

gioni (o dei dodici mesi) dell'architetto

Ceppi, al parco del Valentino.

1900 : Primo Salone Internazionale del–

l'Automobile; la città dei

bugia nen

di–

venta la capitale della velocità; lo svilup–

po della sua industria metalmeccanica

connessa con la tradizionale perizia dei

suoi artigiani carrozzieri, gliene danno

il diritto. E dove? Al Valentino, il gran

fonte battesimale ormai d'ogni grandiosa

iniziativa.

1902, Mostra delle Arti figurative, che

lascia come eredità perenne il meravi–

glioso monumento al principe Amedeo,

del Calandra, scoperto alla sua inaugu–

razione.

Ci avviciniamo così a quello che è stato

definito

il

canto del cigno del Valentino:

l'Esposizione Internazionale del cinquan–

tenario dell'unità d'Italia. Data estrema–

mente memorabile il 1911; al Valentino

potevano ormai convenire l'Europa e il

mondo. L'Italia da cinquant'anni non solo

nazione, ma Stato, si sentiva di allinearsi

con gli stati più antichi, essa poteva,

«ritrovate le sue membra sparse, assi–

dersi con l'onesta baldanza che nasce dal–

la gioventù e dalla forza, nel consesso

degli altri popoli

».

Gli 11.000 abitanti

di Torino ai tempi di Emanuele Fili–

berto erano diventati quattrocentomila;

i 25 milioni di italiani del 1861 erano

diventati 36 milioni, più 5 milioni di e–

migrati i quali erano idealmente presenti.

Di questi era attestata la presenza nel

grande padiglione del lavoro degli italia–

ni all'estero, dal medioevo ad oggi, in

cui si mostrava l'apporto civilizzatore del

lavoro e dell'arte italiani in ogni dove:

dalle praterie argentine al primo ponte

di Notre Dame a Parigi, dal teatro Na–

zionale di Lisbona o del Cairo alla Casa

Bancaria di Lione, al monumento a Ric–

cardo Cuor di Leone a Londra, del Ma–

rocchetti; a Berlino, a Pietroburgo, a

Sidney, a New York. Coi suoi esplora–

tori, coi suoi missionari, coi suoi pio–

nieri, coi suoi agricoltori, coi suoi operai,

con suoi artisti, coi suoi ingegneri, coi

suoi mercanti, coi suoi banchieri.

E l'Italia unita non s'isolava ora, s'inse–

riva nel contesto delle nazioni a nessuna

delle quali era estranea, e le invitò tutte

a festeggiare con lei la sagra del lavoro

umano.

Perciò - via delle Nazioni - intitolò

il

grande viale del Valentino lungo

il

quale si allineavano i palazzi dei diversi

stati, disegnati dagli ingegneri Fenoglio,

Molli, Salvadori, che hanno voluto dare

un'unica intonazione all'insieme, quasi

a significare l'espansione del più splen–

dido periodo artistico e politico di To–

rino, il '700 con il suo barocco.

Armonia di linee e armonia con il pro–

prio passato: a questi cardini di Torino

il mondo ha dovuto piegarsi, salva l'ec–

cezione, per la sua piacevole audacia

architettonica avveniristica, il palazzo