DURANTE DURANT I

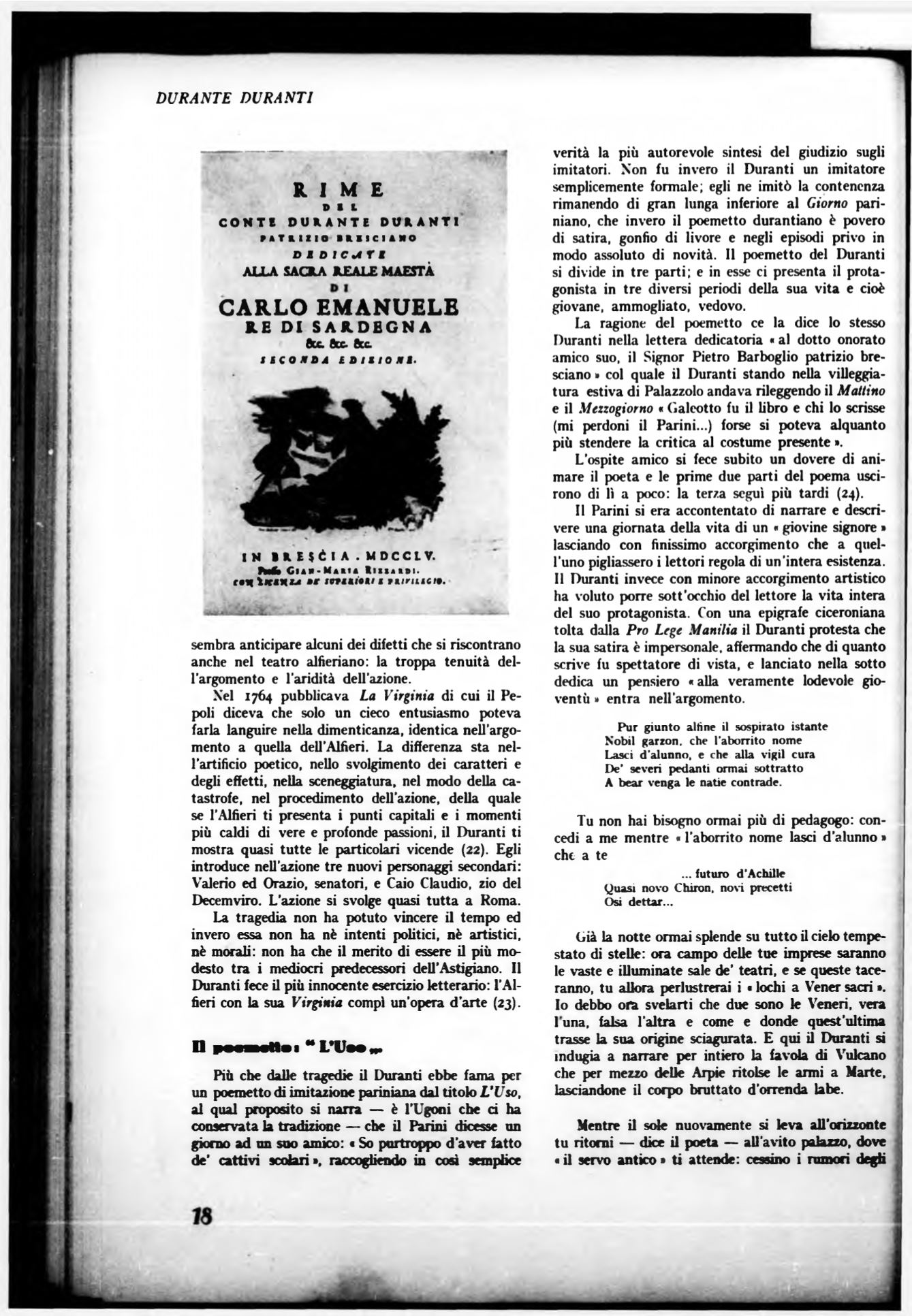

R I M E

D I I

C O N T E D U R A N T E D U R A N T I

PATRIZIO I I I IC I ÀNO

D E D I C J t T t

ALLA

SACRA REALE MAESTÀ

C A R L O EM ANU E L E

R E D I S A R D E G N A

0u.0cc.8cc.

S E C O M D A £ D I X I O M I .

IN • R E $ é I A . MDC C L V .

M C iii-M tit< K it iiiii.

roif Ì k i k u

ù

r

miniati t rniruicio.

sembra anticipare alcuni dei difetti che si riscontrano

anche nel teatro alfieriano: la troppa tenuità del

l'argomento e l ’aridità dell’azione.

Xel 1764 pubblicava

La Virginia

di cui il Pe-

poli diceva che solo un cieco entusiasmo poteva

farla languire nella dimenticanza, identica nell’argo

mento a quella dell’Alfieri. La differenza sta nel

l ’artificio poetico, nello svolgimento dei caratteri e

degli effetti, nella sceneggiatura, nel modo della ca

tastrofe, nel procedimento dell’azione, della quale

se l’Alfieri ti presenta i punti capitali e i momenti

più caldi di vere e profonde passioni, il Duranti ti

mostra quasi tutte le particolari vicende (22). Egli

introduce nell’azione tre nuovi personaggi secondari:

Valerio ed Orazio, senatori, e Caio Claudio, zio del

Decemviro. L ’azione si svolge quasi tutta a Roma.

La tragedia non ha potuto vincere il tempo ed

invero essa non ha nè intenti politici, nè artistici,

nè morali: non ha che il merito di essere il più mo

desto tra i mediocri predecessori dell’Astigiano. Il

Duranti fece il più innocente esercizio letterario: l’Al-

fieri con la sua

Virginia

compì un’opera d ’arte (23).

I l p o c a c H o i ML’ II

n n

.

Più che dalle tragedie il Duranti ebbe fama per

un poemetto di imitazione pariniana dal titolo

L ’ Uso,

al qual proposito si narra — è l'Ugoni che d ha

conservata la tradizione — che il Parini dicesse un

giorno ad un suo amico: «So purtroppo d'aver fatto

de’ cattivi scolari », raccogliendo in così semplice

verità la più autorevole sintesi del giudizio sugli

imitatori. Non fu invero il Duranti un imitatore

semplicemente formale; egli ne imitò la contenenza

rimanendo di gran lunga inferiore al

Giorno

pari-

niano, che invero il poemetto durantiano è povero

di satira, gonfio di livore e negli episodi privo in

modo assoluto di novità. Il poemetto del Duranti

si divide in tre parti; e in esse ci presenta il prota

gonista in tre diversi periodi della sua vita e cioè

giovane, ammogliato, vedovo.

La ragione del poemetto ce la dice lo stesso

Duranti nella lettera dedicatoria «al dotto onorato

amico suo, il Signor Pietro Barboglio patrizio bre

sciano » col quale il Duranti stando nella villeggia

tura estiva di Palazzolo andava rileggendo il

Mattino

e il

Mezzogiorno

«Galeotto fu il libro e chi lo scrisse

(mi perdoni il Parini...) forse si poteva alquanto

più stendere la critica al costume presente ».

L’ospite amico si fece subito un dovere di ani

mare il poeta e le prime due parti del poema usci

rono di lì a poco: la terza seguì più tardi (24).

Il Parini si era accontentato di narrare e descri

vere una giornata della vita di un «giovine signore »

lasciando con finissimo accorgimento che a quel

l'uno pigliassero i lettori regola di un’intera esistenza.

Il Duranti invece con minore accorgimento artistico

ha voluto porre sott 'occhio del lettore la vita intera

del suo protagonista. Con una epigrafe ciceroniana

tolta dalla

Pro Lege Manilia

il Duranti protesta che

la sua satira è impersonale, affermando che di quanto

scrive fu spettatore di vista, e lanciato nella sotto

dedica un pensiero «alla veramente lodevole gio

ventù » entra nell'argomento.

Pur giunto aitine il sospirato istante

Nobil garzon. che l’aborrito nome

Lasci d'alunno, e che alla vigil cura

De’ severi pedanti ormai sottratto

A bear venga le natie contrade.

Tu non hai bisogno ormai più di pedagogo: con

cedi a me mentre «l’aborrito nome lasci d ’alunno »

che a te

... futuro d’Achille

Quasi novo Chiron, novi precetti

Osi dettar...

Già la notte ormai splende su tutto il cielo tempe

stato di stelle: ora campo delle tue imprese saranno

le vaste e illuminate sale de’ teatri, e se queste tace

ranno, tu allora perlustrerai i • lochi a Vener sacri ».

Io debbo ora svelarti che due sono le Veneri, vera

l una, falsa l'altra e come e donde quest'ultima

trasse la sua origine sciagurata. E qui il Duranti si

indugia a narrare per intiero la favola di Vulcano

che per mezzo delle Arpie ritolse le armi a Marte,

lasciandone il corpo bruttato d’orrenda labe.

Mentre il sole nuovamente si leva all’orizzonte

tu ritorni — dice il poeta — all’avito palazzo, dove

«il servo antico • ti attende: cessino i rumori degli