44

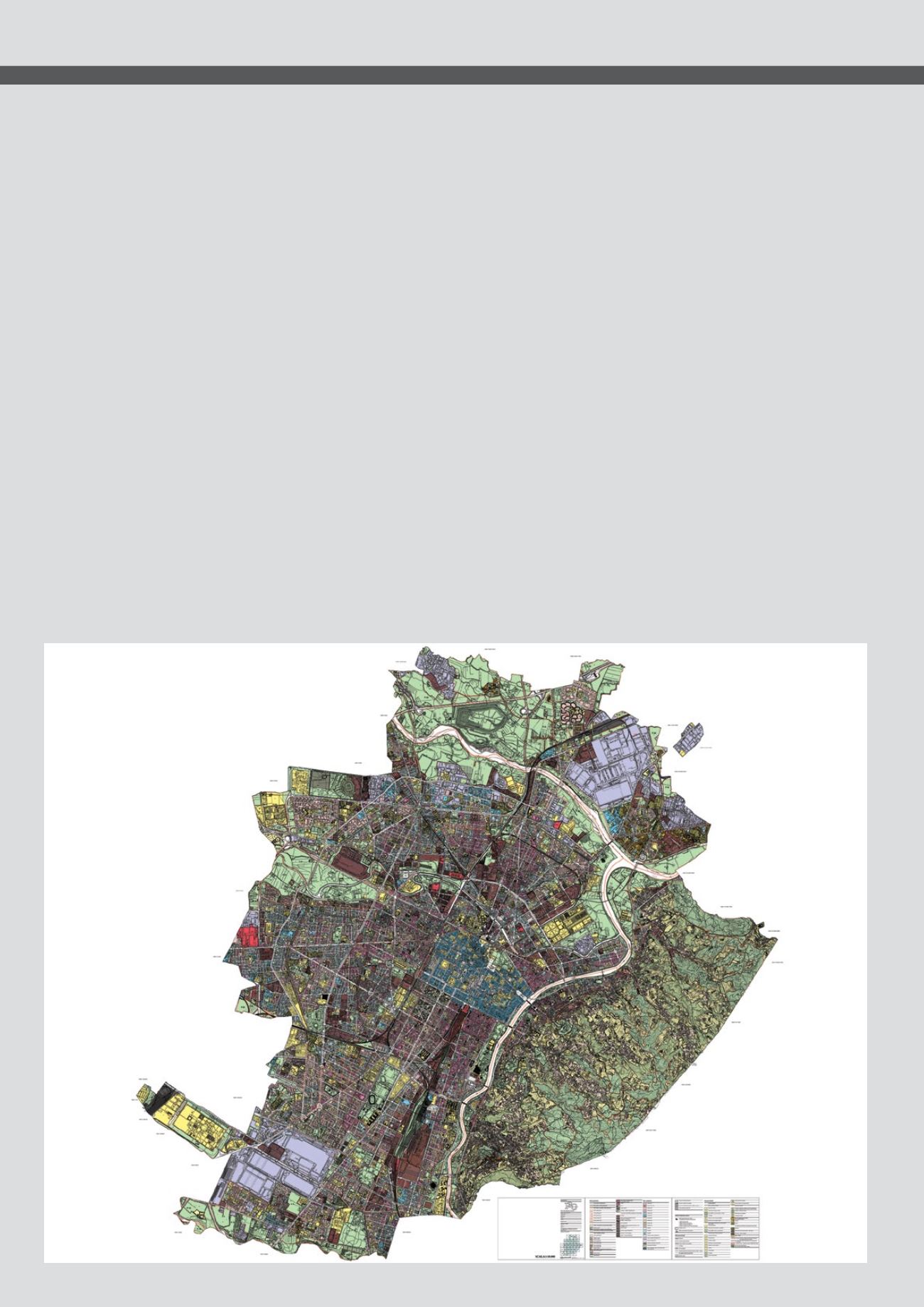

PIANO REGOLATORE GENERALE, 1995, E VARIANTI

Comune di Torino, Ufficio del Piano Regolatore, Studio Gregotti Associati,

Piano Regolatore Generale

, 1995, Settore Urbanistica del Comune di Torino

Appartenente alla cosiddetta “terza generazione” dei piani urbanistici, propria della fine degli anni ottanta del XX secolo, il PRG di Torino trova origine sin dal 1986 in seno all’Ufficio del

Piano Regolatore della Città diretto da Franco Campia, Franco Farina e Giuseppe Cazzaniga, una sezione del settore Urbanistica, impegnata attivamente a fianco dei progettisti, i milanesi di

Gregotti Associati Studio, Augusto Cagnardi, Pierluigi Cerri e Vittorio Gregotti, sfociando nel nuovo piano per la città, datato 1995 e ormai giunto a oltre duecento varianti di grande come

di piccola portata. L’obiettivo era quello di affrontare le trasformazioni della città, soprattutto prevedendo «la sostituzione, la riorganizzazione e la modernizzazione delle parti degradate e

dismesse ereditate da una fase industriale che appariva ormai conclusa» (Spaziante, 2008, p. 18). Il primo bilancio, proposto da “Atti e Rassegna Tecnica” alcuni anni or sono in suo numero

monografico mette in evidenza luci e ombre di questa scelta: da un lato si riconosce il disegno urbano complessivo di questo piano, nella scelta dell’asse della Spina come elemento trainante

economico, sociale e di ricucitura della città laddove prevedeva la copertura della trincea ferroviaria e il parallelo recupero di una grande varietà di aree dismesse; dall’altra si imputa al

piano una concentrazione totalizzante sulla dimensione urbana della città a discapito della sua ormai evidente funzione metropolitana, come anche lo scarso uso della perequazione, se

non nel calcolo delle aree verdi e nella riprogrammazione delle sponde fluviali, ma soprattutto «la sottovalutazione del ruolo ancora forte e importante per Torino del settore produttivo,

sia pure diversamente connotato, e di conseguenza l’esclusione di nuove destinazioni di aree per questa funzione e la mancata innovazione della normativa sulla localizzazione delle attività

produttive che avrebbe richiesto l’introduzione di nuove regole sul mix terziario-produttivo in grado di cogliere i cambiamenti nel modo di essere delle industrie» (Spaziante, 2008, p. 26) e

nei fatti il passaggio, nella scelta delle destinazioni d’uso della spina centrale, dall’originaria vocazione terziaria e funzionale sempre più a quella residenziale, in ottemperanza alle logiche

imperanti del mercato.

Ciò che appare come il dato più discusso da molte parti è tuttavia una sorta di “cancellazione” della fase industriale – peraltro capitale – della città, con estese demolizioni di antichi impianti

manifatturieri (quelli all’interno delle cosiddette

ZUT

,

Zone urbane di trasformazione

) che avrebbero forse potuto essere reimpiegati: un esempio lampante appare quello del grande com-

plesso delle OGR (Officine Grandi Riparazioni), su corso Castelfidardo, a cavallo tra il nucleo signorile del borgo della Crocetta e la borgata produttiva di San Paolo, già individuato come area di

sacrificio da parte del piano e faticosamente salvato con una variante (su Spina 2). Ma si tratta di un caso virtuoso a fronte di scelte giudicate troppo invasive da molti, come la ridestinazione

edilizia dell’amplissimo comparto della Materferro (Spina 1) in prossimità della ampia curva della ferrovia che determina il fronte convesso del borgo Crocetta ed entro il borgo San Paolo

(borgata in realtà), oltre la vecchia barriera di Orbassano, oppure come la demolizione di gran parte del comparto industriale posto nell’ansa della Dora e in parte lungo il trincerone della

ferrovia parallela a corso Principe Oddone, a cavallo tra le estreme propaggini del borgo Valdocco, del borgo San Donato e verso la borgata Vittoria, con la realizzazione dell’EnviPark (parte

di Spina 3).

Visto sovente in aperto contrasto con il piano (mai entrato in vigore) del 1980, il PRG del 1995, con le sue numerosissime varianti, ha però saputo cogliere l’importanza – almeno concettuale

se non sempre come traduzione in specifiche scelte – dell’analisi preliminare sulla struttura storica della città, riconfermando sostanzialmente al medesimo gruppo di ricerca del Politecnico

di Torino la responsabilità di fornire le linee guida interpretative dello sviluppo urbano. Ne deriva uno specifico quaderno del piano, intitolato

Qualità e valori della struttura storica di Torino

,

del 1992, parte integrante dello strumento urbanistico (e disponibile sul geoportale del comune alla stessa stregua delle mappe e dei riferimenti normativi).

La ricerca confermava il quadro già esposto nel contesto dei due volumi sui

Beni culturali ambientali nel Comune di Torino

, del 1984, che accompagnavano l’incompiuto piano del 1980,

ragionando similmente per assi rettori della composizione urbanistica e per direttrici di sviluppo, a livello lineare, e per ambiti, a livello aerale. In particolare, nella strutturazione storica

della città si riconoscevano come prevalentemente organizzate per assi le aree preunitarie di San Salvario, San Secondo, via Cibrario, borgo Po e Crimea (ossia il borgo del Rubatto, ma

impiegando la dizione non per borghi e borgate, ma per quartieri della città in ottemperanza alla logica “attiva” del piano), poi i borghi esterni alle porte della città barocca, incorporati

nella pianificazione ottocentesca, ossia San Donato, Dora, Madonna del Pilone, indi le borgate esterne alla cinta daziaria del 1853, sorte in corrispondenza dei principali varchi della cinta a

partire dagli anni ottanta del secolo, lungo le strade di collegamento extraurbano e spesso pesantemente trasformate dal PRG del 1906-08, quali Campidoglio, Vanchiglietta, Lucento (non

come nucleo storico, e quindi borgo, ma come area produttiva e commerciale di borgata), via Giachino (ossia parte dello storico borgo della Madonna di Campagna, ma soprattutto nuovo

addensamento produttivo equiparabile a borgata). Venivano poi individuate le borgate operaie tipiche della fase di industrializzazione della città, quali San Paolo, Aurora, Barriera di Milano,

ossia Montebianco e Monterosa, ma anche consistenti porzioni, ampiamente trasformate dal piano dei primi del Novecento, a partire dalla loro origine borghigiana, come Madonna di

Campagna e la sua saldatura con la vicina borgata Vittoria.

Non meno rilevanti, nella rinnovata estensione comunale dello strumento, e quindi dell’analisi, i borghi di antico impianto e di origine agricola, come Bertolla nella piana presso la confluenza

tra Stura e Po o Cavoretto a livello collinare, ma anche i nuclei storici legati alle residenze attorno alla capitale come Mirafiori presso l’omonima “delizia” o il comparto di borgo Po, verso

la collina, connesso alla Villa della Regina, avendo cura di legare logica viaria, struttura insediativa, tipologia degli edifici e rispetto delle norme storicamente imposte allo sviluppo urbano.

Riferimenti bibliografici fondamentali:

Comoli, Viglino (responsabili della ricerca), 1992; A&RT, n. LXII-1-2 (marzo aprile 2008); Spaziante, 2008, pp. 17-73; sito del Comune di Torino: www.

comune.torino.it/geoportale/prg/cms/tavole-di-piano.html