47

Dai primi anni sessanta e per tutto il trentennio successivo, quindi, la riprogettazione

della Torino militare si concentra soprattutto sugli spazi dismessi della cittadella

6

, mentre

successivamente interessa anche le immediate vicinanze dei margini cittadini, pur sempre

all’interno della cinta daziaria del 1853. È il caso di varie caserme: la Alfonso Lamarmora

in borgo Crocetta (1881) e di fronte, sempre su corso Vittorio Emanuele II, la coeva ca-

serma Cavalli (poi Pugnani e Sani), la caserma Dogali (prima Alessandro Lamarmora) in

borgo Po (1887-1888), la caserma della Brocca e la Monte Nero (ex Rubatto) entrambe in

borgo Rubatto, nei pressi del poligono delle Regie Scuole di Artiglieria, spostato a Venaria

all’epoca della costruzione delle due caserme a metà Ottocento. Nel 1862 l’arsenale set-

tecentesco vicino alla cittadella, attuale sede della Scuola di Applicazione, viene sostituito

da quello di borgo Dora, con l’annessa caserma Sacchi e collegato alla fabbrica d’armi di

borgo Valdocco dal canale del Martinetto. Nel 1884 in borgo Po viene costruito ex novo

anche un edificio per l’assistenza di orfane o indigenti, l’Istituto Figlie dei Militari, creato

nel 1764 in via S. Domenico. Fuori dalla cinta daziaria del 1853 viene progettato il tiro a

segno (1885) nel borgo Martinetto, in sostituzione di quello provvisorio vicino al castello

del Valentino (1864).

Un aspetto non trascurabile, negli anni qui esaminati, è l’intreccio fra attività industria-

le e militare. Dopo lo spostamento della capitale cambiano le priorità della città: la con-

versione produttiva in senso industriale appare condizione implicita della pianificazione

fisica e funzionale del capoluogo. Negli anni sessanta, la maggior parte delle officine è

6

Un’altra zona centrale in cui persiste una forte impronta militare, essenzialmente di carattere amministra-

tivo, per tutto l’Ottocento, si attesta sull’asse di via Po, ove, oltre alla Regia Accademia Militare (1674), alla

Regia Cavallerizza (1740), alle Segreterie di Stato e di Guerra (1733), all’ospedale militare divisionale di S. Croce

(dal 1855, innalzato più di due secoli prima come monastero delle canonichesse lateranensi di Santa Croce),

alla caserma Bergia (dal 1814 sede del corpo dei Reali Carabinieri, costruita dopo il 1729 come Collegio delle

Province), nel XIX secolo vengono eretti le caserme Cavour e S. Teobaldo (metà Ottocento), le caserme Ceppi

(circa 1836), dei Grani (1840), Arimondi (fine secolo) e il quartiere di Cavalleria S. Antonio inaugurato nel 1847.

Inoltre in via teatro d’Angennes 17 (attuale via Principe Amedeo) a metà Ottocento operano tre strutture

del Ministero della Guerra: il Corpo d’Intendenza Militare del Dipartimento di Torino, il Comando militare

di Provincia e l’Amministrazione della Giustizia militare, cioè il Tribunale militare territoriale della Divisione

militare di Torino. Sempre nella via, al numero 50, vi era la caserma delle Guardie del Regio Palazzo, demolita

dopo il 1862, anno di trasferimento del Corpo a Napoli. Anche sulla via S. Francesco da Paola operano diversi

organismi del Ministero della Guerra fra cui il Comando Generale di Divisione, il Comando e la Direzione del

Genio militare del Dipartimento di Torino.

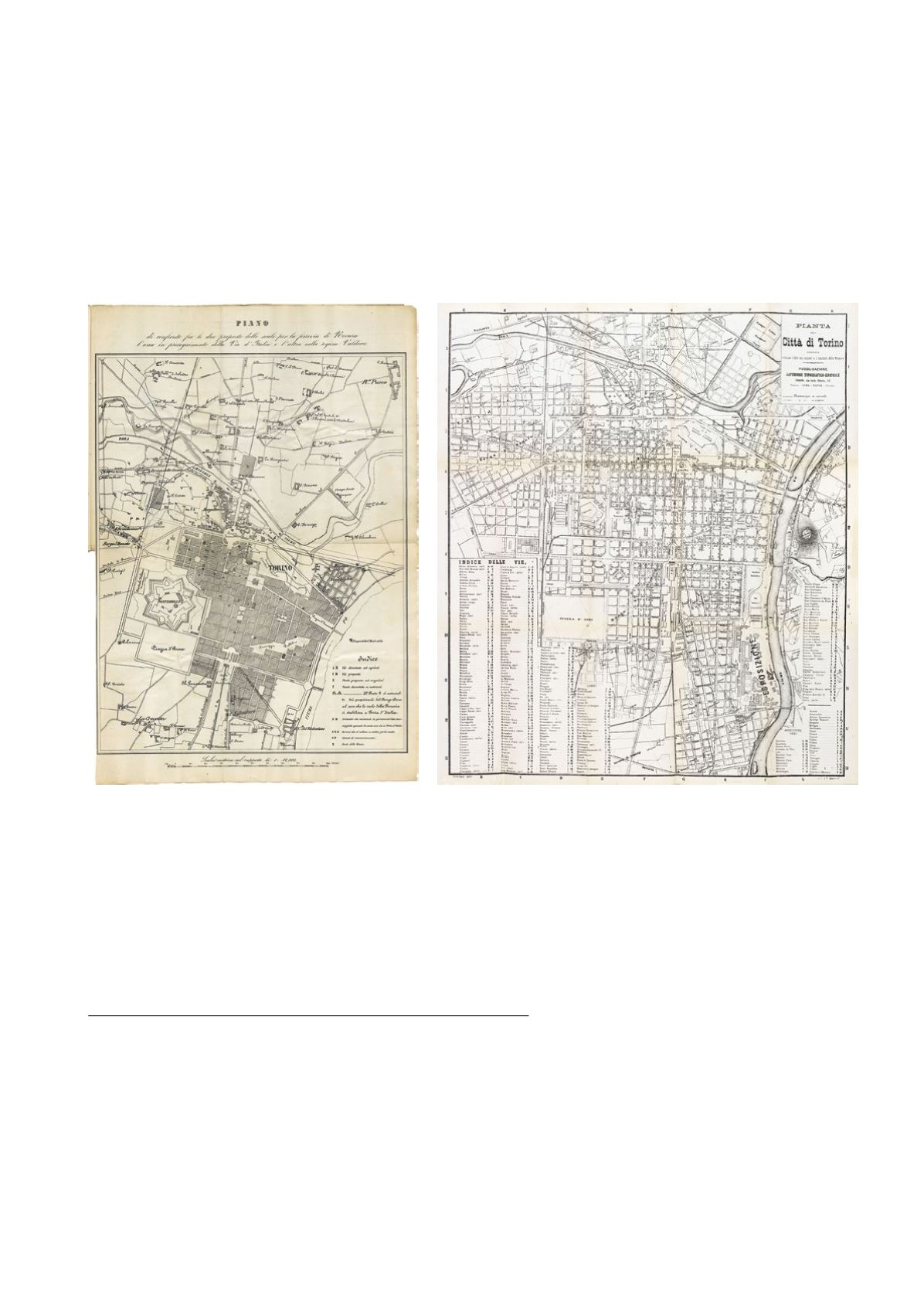

2.

Piano di confronto fra

le due proposte dello scalo

per la ferrovia di Novara

l’una in proseguimento

della Via d’Italia e l’altra

nella regione Valdocco

[post 1843] in ASCT,

Collezione Simeom

, serie

C, n. 11947.

3.

Pianta della Città di

Torino disegnata secondo i

dati più recenti e i tracciati

delle Tramvie

(1884) in

ASCT,

Collezione Simeom

,

serie C, n. 1925.

Confrontando

le

due

carte è evidente come,

in circa quarant’anni, la

fisionomia della città sia

drasticamente cambiata

non solo nella zona

prospiciente l’ex cittadella

ma soprattutto nei borghi

come

Valdoco

,

S. Donato

,

Dora

e

Vanchiglia

, in cui la

moderna urbanizzazione

sta

progressivamente

inglobando il territorio

agricolo.