42

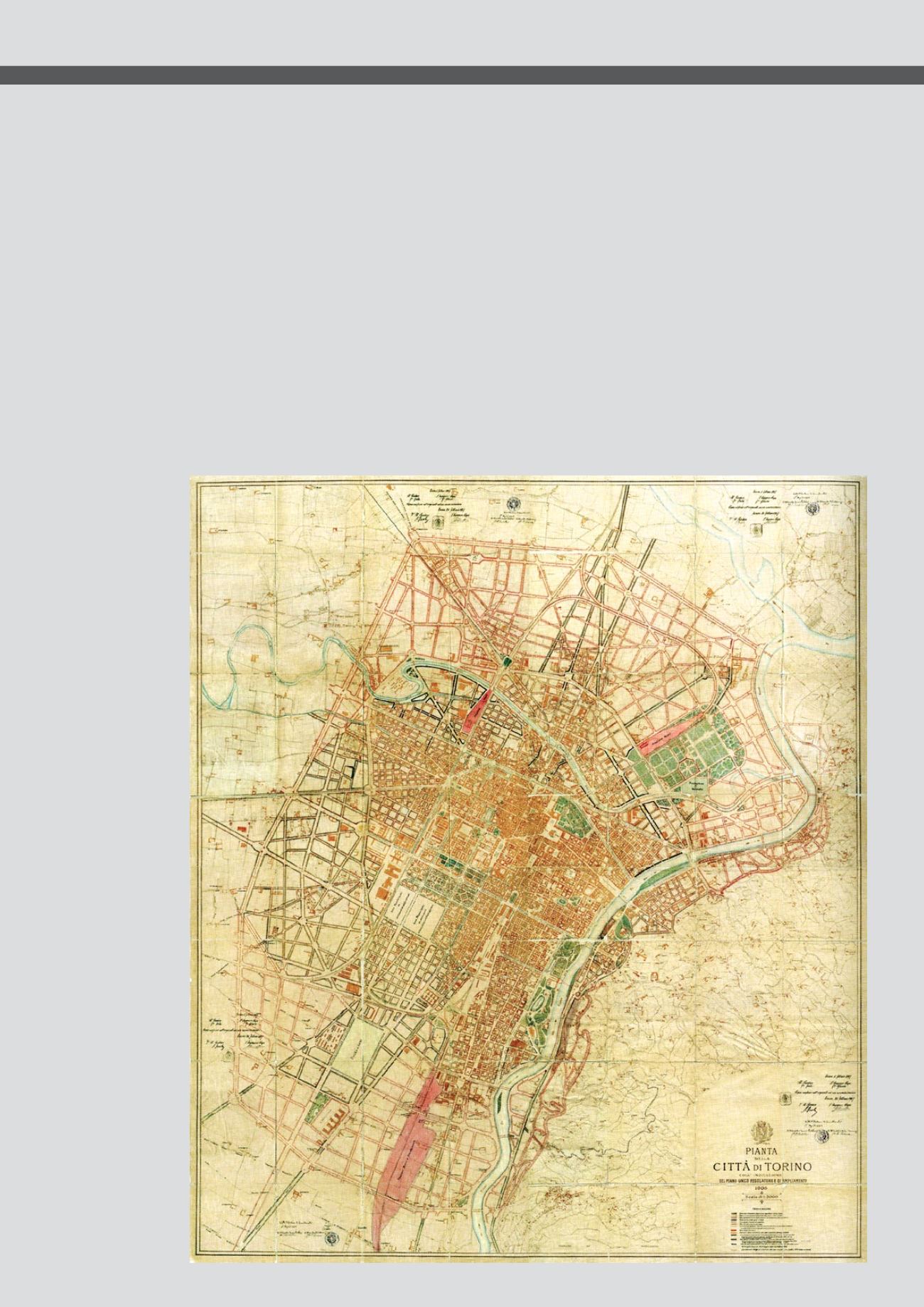

PIANTA DELLA CITTÀ DI TORINO COLL’INDICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO, 1906-1908, E VARIANTI

Ufficio Tecnico Municipale dei Lavori Pubblici,

Pianta della Città di Torino coll’indicazione del Piano Regolatore e di Ampliamento

, 1906, Roma, 5 aprile 1908. ASCT, Serie 1K,

Decreti Reali

,

Piani Regolatori

,

1899-1911

, n.14, all. 3 e successive varianti.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 1906 (ASCT,

Atti del Municipio di Torino

, 1906, verbale della seduta del 24 ottobre), su istanza del sindaco, Frola, e di alcuni consiglieri, si prendeva

atto di un fenomeno ormai ampiamente in atto, ossia come «mentre all’interno della cinta daziaria intiere zone di terreno rimangono tuttora deserte di fabbricazione, all’esterno della cinta

si manifesta da qualche anno una vivissima attività costruttiva: il fenomeno riceve le sue cause in gran parte dal vincolo daziario del comune chiuso. Dove il vincolo non esiste la febbre del

costruire si esplica o in modo ordinato e regolare, come nelle regioni disciplinate ancora da un piano in vigore, o in modo affatto irregolare, come nelle regioni non colpite, o che lo furono

solo da poco dal piano d’ampliamento, ciò con danno dell’igiene e – in tempi più o meno futuri – dell’erario comunale, che dovrà provvedere a meglio regolare e correggere la fabbricazione.

Basti a questo proposito accennare alla densa borgata del Campidoglio, ove le molte costruzioni sono intersecate da vie larghe soltanto sei metri». Non rimaneva che pensare, da un lato, a

una notevole estensione della superficie compresa entro una nuova cinta daziaria (la seconda della città, poi posta in essere nel 1912 e valida fino al 1930), e dall’altra a una regimentazione

della costruzione poggiata su di un piano regolatore e di ampliamento unico per l’intera città, in grado di riassumere i piani settoriali «scaduti o in vigore […] coordinati razionalmente tra di

loro, avuto riguardo agl’interessi ed all’espansione delle diverse parti della città, fino al limite segnato dalla nuova linea di cintura», sicché il confine della normativa pianificatoria veniva a

coincidere di fatto con il perimetro della cinta daziaria nuova da istituirsi (Lupo, 2001, p. 315).

La relazione del medesimo Consiglio riassumeva, inoltre, le azioni di controllo fino a quel momento intraprese dalla municipalità, ricordando come «già il Consiglio comunale col piano di S.

Paolo e con quelli deliberati per le regioni Madonna di Campagna, Vittoria, Monte Bianco, per quelle tra la Dora e il Po a levante del cimitero generale [ossia parte della borgata Vanchiglietta],

oltre Po fuori della barriera di Casale, non che per quelle oltre le barriere di Piacenza, di Nizza e di Orbassano, dimostrò di voler estendere le vedute molto fuori dalla cinta daziaria», e

proponendo ora un’azione unica che si raccordasse ai precedenti schemi di pianificazione del 1887 e del 1901, inglobando i borghi di antico impianto – da sempre elementi di “durezza” e

di persistenza “strutturale” – ma anche prevedendo lo sviluppo delle borgate in formazione, le aree da destinarsi all’industrializzazione, e valutando le connessioni tra i nuovi assi stradali e

le grandi arterie extraforanee (Lupo, Paschetto, 2004, p. 80). Il sedime della vecchia cinta daziaria del 1853 diventava, nella pianificazione del 1906 approvata nel 1908, un grande anello di

circonvallazione, – che si impone sul modello storico per assi e direttrici – attorno al nucleo più denso della città, collegato radialmente alle espansioni e all’ipotizzato nuovo perimetro della

seconda cinta, poi definito compiutamente nel 1912.

Proprio il tracciamento della nuova cinta (riportato con le sue caratteristiche su base IGM del 1909 in ASCT,

Tipi e disegni

, 20.1.30) porterà alla prima variante del PRG del 1906-08, datata

1915, e riguardante le «zone piana e collinare» (ASCT,

Tipi e disegni

, 52.1.9-16), dove la dizione rende ragione di esigenze diverse delle due aree: per esempio delle proteste del borgo

Lingotto nella parte piana riguardo all’inclusione nel perimetro della cinta daziaria, con conseguente maggiore costo delle materie prime da immettervi per il funzionamento delle numerose

industrie, e da parte opposta delle difficoltà orografiche della collina che imponevano revisioni dell’originario tracciato proposto, giungendo a un efficace coordinamento tra piano e nuova

cinta, privilegiando le scelte viarie (piazze e ponti), ma senza tralasciare le destinazioni di varie aree (tra cui parchi, vincoli speciali di edificazione, ampliamento del cimitero) e il rapporto

con il Po (Lupo, Paschetto, 2004, p. 283).

La successiva variante del 1925 (ossia il piano

colle varianti approvate successivamente sino a marzo 1926

, in ASCT, Serie 1K,

Decreti Reali

,

Piani Regolatori

,

1911-1931

, n.15, tav. 5) confer-

mava di fatto questa impostazione, entrando maggiormente nel dettaglio delle viabilità, soprattutto per quelle borgate ora oggetto di una massiccia industrializzazione, mentre la terza va-

riante, quella del 1935 (ASCT,

Tipi e disegni

, 64.7.1-8), dove-

va registrare un fenomeno di

importanza capitale nelle logi-

che di sviluppo cittadino: l’a-

bolizione delle cinte daziarie

(R.D.L. 20 marzo 1930, n. 141),

a favore delle imposte di con-

sumo, con conseguente sman-

tellamento delle infrastruttu-

re legate al muro del dazio e

alle sue barriere. Si definisce

in tal modo un nuovo anello di

circonvallazione più esterno,

mentre le barriere di accesso

alla città diventano poli urba-

ni, piazze, in grado di ridefini-

re l’assetto di settori rilevanti

della città, fungendo da fulcri

delle borgate che si erano

andate formando. La barrie-

ra di prima categoria di Nizza

diventa piazza Bengasi, quella

di Francia piazza Massaua,

quella di Lanzo e Venaria piaz-

za Stampalia, quella di Milano

piazza Rebaudengo. Quelle

di seconda categoria diven-

tano: barriera di Stupinigi

piazzale Caio Mario, barriera

di Orbassano piazza Omero,

barriera di Pianezza piazza

Cirene, barriera di Chieri piaz-

za Scipione l’Africano. Infine

le barriere di terza categoria

sono oggi: barriera di Stura

piazza Sofia, barriera di Casale

piazza Coriolano. In area col-

linare ancora si annotano le

trasformazioni delle barriere:

di Valpiana in largo Tabacchi,

di Val San Martino in piazza

Asmara, di Villa della Regina

nell’omonimo piazzale, solo

per citare le maggiori.

Con la variante del 1935, abo-

lita anche la seconda cinta, il

perimetro della città arriva

a coincidere, in termini nor-

mativi, con quello dell’intero

comune, borghi e borgate

appaiono assoggettati a un

unico regime, mentre il siste-

ma viario, ormai diramatissi-

mo, lega le due diverse entità

in un

unicum

urbano a scala

metropolitana.

Riferimenti bibliografici fon-

damentali:

Comoli, 1984;

Lupo, 1989; Lupo, 2001; Lupo,

Paschetto, 2005, pp. 74-99.