40

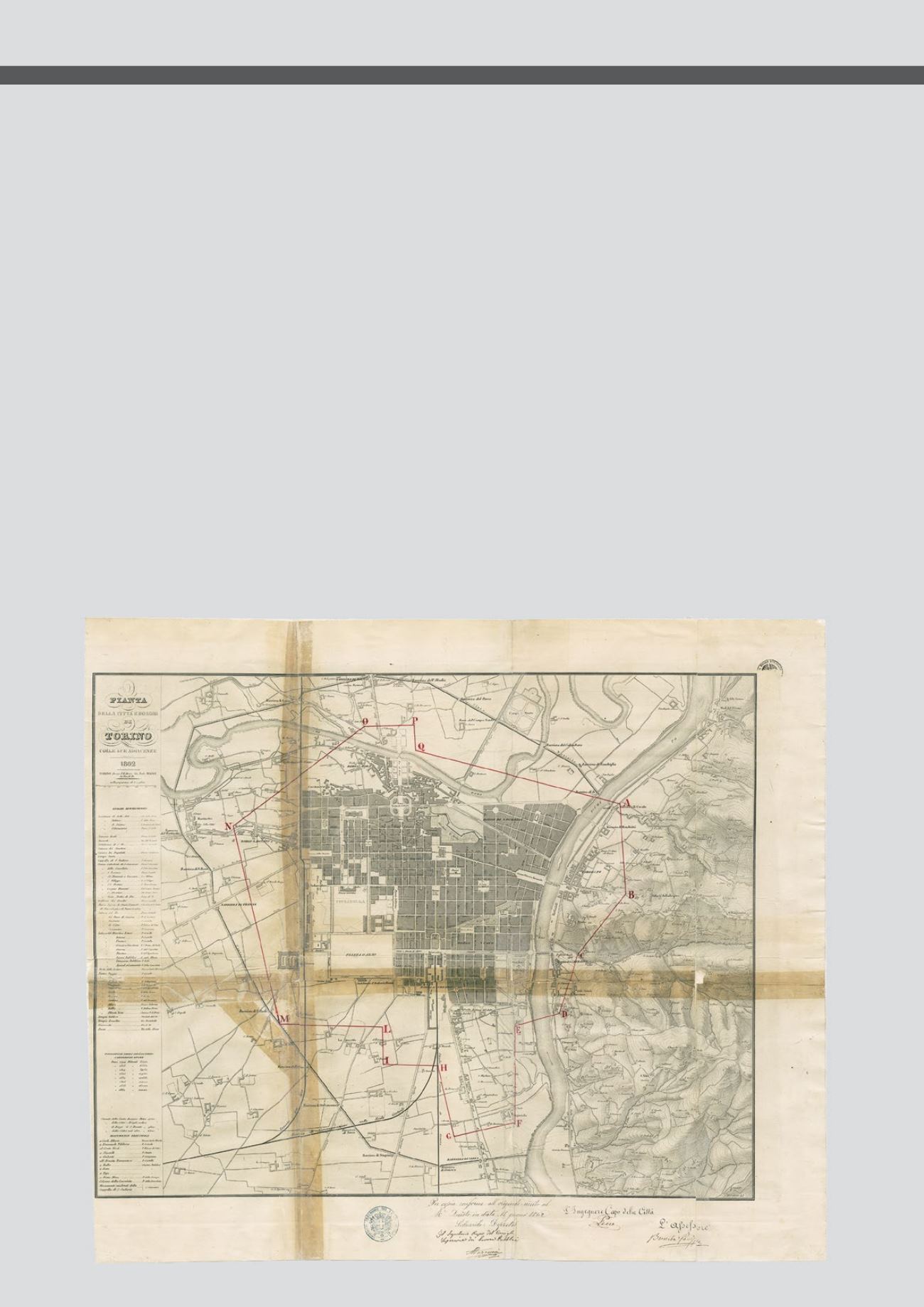

PIANTA DELLA CITTÀ E BORGHI DI TORINO COLLE SUE ADIACENZE, 1862

Città di Torino, l’Ingegnere Capo della Città, Pecco,

Pianta della Città e Borghi di Torino colle sue adiacenze

, 1862. ASCT, Serie 1K,

Decreti Reali

,

1848-1863

, n.11, tav. 295.

Il

Regolamento per l’Ornato e la Polizia Edilizia della Città di Torino

è approvato nel 1862 ed entra in vigore l’anno successivo. Quale aggiornamento rispetto al precedente

Regolamento ap-

provato da S.M. con Regio Viglietto 31 ottobre 1843

, il nuovo strumento normativo teneva conto dell’entrata in vigore, nel 1853, della prima cinta daziaria cittadina, riscontrabile come linea

continua, contrassegnata dall’indicazione delle diverse barriere daziarie, nella mappa che si presenta. All’inconsueta scala di 1: 9350, la planimetria aveva il vantaggio di mostrare, in un solo

colpo d’occhio, in nero il tracciato della cinta e in rosso la spezzata – dalla lettera A, presso la barriera di Casale, alla lettera Q, poco oltre il corso della Dora, e lievemente discosta dal nuovo

tracciato del corso Giulio Cesare delineato in asse con il ponte di attraversamento del torrente – indicante l’area compresa entro la dimensione cittadina e quindi soggetta al regolamento

d’ornato e di polizia edilizia. Il

Regolamento

non risultava così applicato indistintamente a tutta la sezione di territorio compresa entro la cinta, ma ritagliato per estendersi su tutte le aree

«della città e delle sue adiacenze […] contemplate nei piani regolatori». Esito di una complessa discussione, alla quale non fu estraneo lo stesso Carlo Promis, autore con Cassinis del

Piano

di ingrandimento della capitale

, che aveva regolato lo sviluppo della capitale durante il decennio di preparazione alla formazione dell’Unità nazionale (Comoli, 1984), la poligonale rispon-

deva, quindi, a una pluralità di intenti: dal contenimento dello sviluppo di nuovi aggregati urbani, al controllo del progresso delle aree urbanizzate, da sottomettersi al rispetto di una griglia

rigorosa, almeno per gli assi portanti, che portasse al criterio dell’addizione integrata, già efficacemente messa in atto dallo stesso Promis nelle aree oggetto del suo piano, all’estraneità

del cimitero monumentale dai perimetri daziari e normativi, come nel caso della Crocetta (Lupo, Paschetto, 2005), al contenimento entro l’ambito normativo del complesso delle carceri e

delle aree produttive dei borghi San Donato e Dora.

Le scelte appaiono strettamente legate proprio alla presenza della prima cinta daziaria in vigore dal 1853 al 1912, mentre la poligonale A-Q viene a normare e unificare i piani regolatori par-

ziali approvati e in fase di approvazione. In particolare, diventavano cogenti i presupposti dell’espansione per assi regolari, ortogonali, in saldatura e prosecuzione degli assi e delle direttrici

storiche della città, con l’esclusione dei soli nuclei (storicamente a vocazione produttiva e dalla forte connotazione morfologica) rappresentati dai borghi Dora, San Donato e Po, peraltro

già esterni all’antico perimetro della fortificazione. Altri consistenti borghi come la Crocetta e il Martinetto appaiono esterni alla poligonale in quanto, al momento della formulazione del

Regolamento per l’Ornato e la Polizia Edilizia

del 1862, non ancora oggetto di interesse da parte di piani regolatori settoriali che li riguardino, ma comunque sono soggetti a un esplicito

consenso del sindaco per le opere che riguardano cinte perimetrali, fronti di fabbriche verso le strade pubbliche, i corsi e le piazze e verificati riguardo alle segnalazioni pubblicitarie, alle

insegne, e con preservazione delle caratteristiche del suolo pubblico.

L’area compresa tra la cinta daziaria e la poligonale A-Q è normata dall’art. 26 del

Regolamento

che sottopone la realizzazione di nuove architetture a una dichiarazione scritta da parte del

proprietario, da indirizzarsi al sindaco, sancendo di fatto un controllo diretto su tutta l’area all’interno del perimetro daziario.

Nonostante una certa schematicità della mappa, che ragiona per ampi isolati, derivanti dalla scacchiera delle vie di maggiore importanza e che quindi si innesta nella logica più volte richia-

mata della saldatura e della griglia, il nucleo principale cittadino vi appare perfettamente leggibile per il settore compreso tra i corsi del Po ad est e della Dora a nord; esclusi la Stura ancora

più a nord est e il Sangone a sud, con evidente estromissione dei borghi, peraltro a questa data ben leggibili da altre cartografie, di Mirafiori a meridione e della Madonna di Campagna, del

Regio Parco e di Bertolla a settentrione, questi ultimi ben oltre il cimitero monumentale cittadino, sentito come vero elemento di discrimine per l’”oltre cinta” e il primo oltre le barriere

di

Nizza

,

di Stupinigi

(a margine della cui omonima strada si colloca), e soprattutto oltre quella

di Genova

, che definisce la massima estensione in direzione del Sangone.

Nella parte piana della città la mappa mostra, quindi, partendo da nord, i borghi Martinetto, San Donato, Dora e Vanchiglia, senza indicazione del peraltro rilevante borgo di Lucento che

appare escluso dalla carta, indi la Crocetta (peraltro come ridotta aggregazione attorno alla chiesa e alla cappella omonima) e una piccola parte della borgata delle Molinette, peraltro senza

identificazione toponomastica, escludendo borghi e borgate più a sud della capitale. Per la parte collinare si individuano il consistente e saldo comparto del borgo di Po – il cui corrispettivo

dall’altra parte del Po, già borgo del Moschino, appare ormai a questa data completamente demolito e sostituito dal prolungamento del corso San Maurizio con le sue immediate adiacenze

e con la ridefinizione del prospetto del lungo Po di corso Cairoli – quello più ridotto del Rubatto con le sue appendici pedecollinari e, di ragguardevoli dimensioni, quello della Madonna del

Pilone lungo la

Strada provinciale di Casale

.

Se già per i borghi la mappa mostra diverse lacune, per le borgate il discorso appare ancora più lasco: ben poco si legge, a nord, della futura zona occupata delle borgate della barriera di

Milano, se non un piccolo addensarsi di fabbricati proprio in prossimità del varco stesso nella cinta daziaria; la borgata Vanchiglietta è ancora un settore agricolo, privo anche di cascine di

rilievo, oltre la barriera di Vanchiglia; da parte quasi opposta la borgata San Paolo è similmente ancora in là da venire oltre l’omonima barriera.

Scarne, seppure non assenti, a ben guardare, le indicazioni territoriali intorno alla capitale, dove la natura produttiva dei terreni è messa in luce dalla annotazione puntuale (in parte desunta

dalle indicazioni del coevo

Catasto Rabbini

) delle cascine nella parte piana, cui fanno da riscontro le vigne nel settore collinare.

Riferimenti bibliografici fondamentali:

Comoli, 1984; Lupo, 1989; Lupo, 2001; Lupo, Paschetto, 2005, pp. 60-62.