37

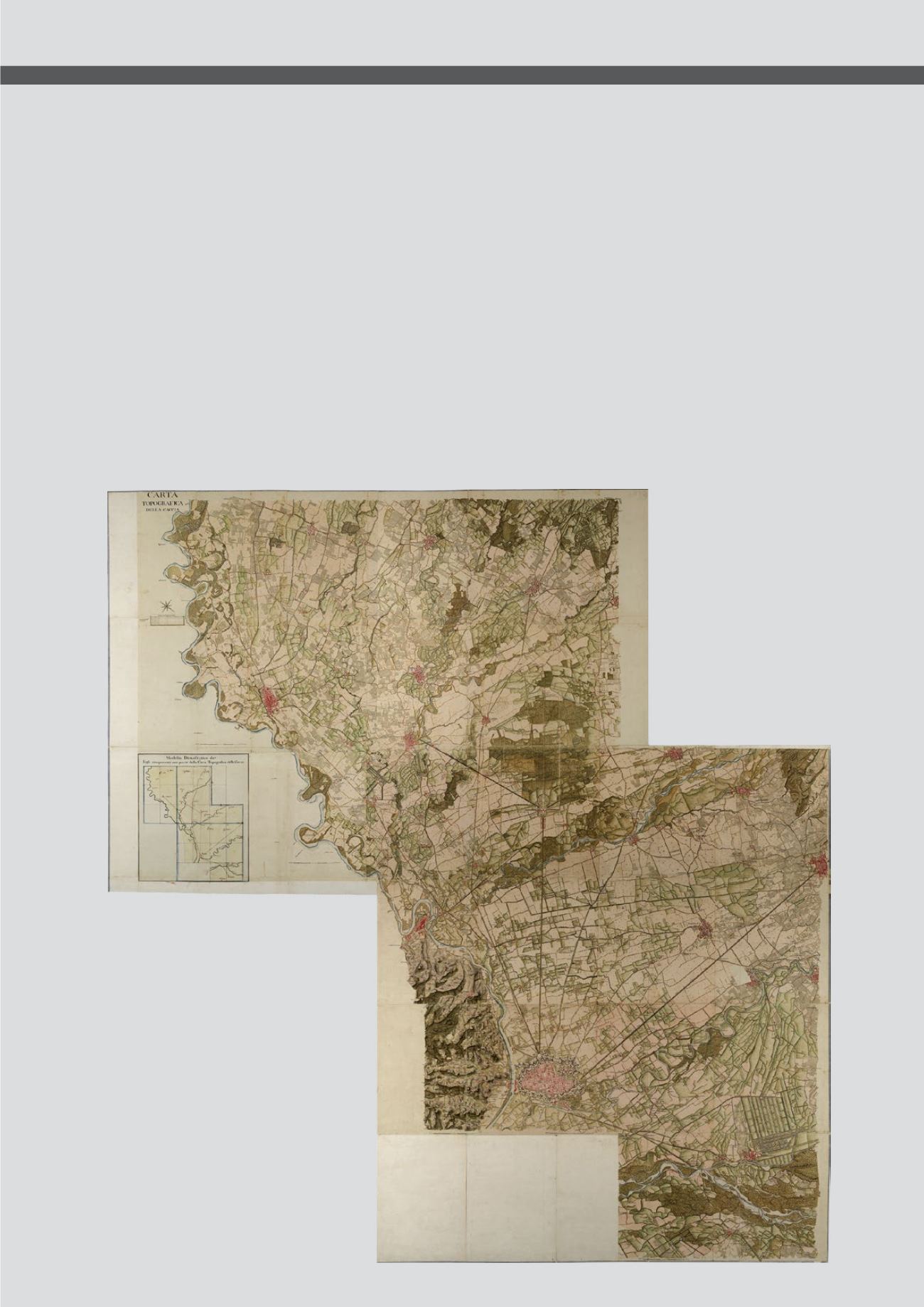

CARTA TOPOGRAFICA DELLA CACCIA, 1760-1766

Ignoto topografo piemontese,

Carta topografica della Caccia

, 1760-1766 circa. Archivio di Stato di Torino, Corte,

Carte Topografiche Segrete

, 15 A VI rosso.

La connotazione regale della pratica della caccia fa della puntuale definizione delle aree riservate (i distretti) un momento di primaria importanza. Alla prima disposizione del 1676, che

fissa in dieci miglia dalla capitale l’area entro la quale è fatto divieto di usare dei boschi, seguono altre disposizioni puntuali quali l’imposizione della misura generale del territorio attorno

alla capitale e il posizionamento di cippi di delimitazione dell’area di diritto sovrano (regio editto del 1741), integrate dalla definizione dei nomi dei luoghi da comprendersi nello specifico

territorio riservato alle cacce reali (provvedimento del 1749), sicché la carta si configura come il risultato di una sequenza di campagne di rilevamento territoriale eseguite tra il 1760 e il

1766, permettendo di datarla con ragionevole certezza. L’indagine preliminare al tracciamento definitivo è testimoniata da una serie di disegni preparatori conservati presso l’Archivio di

Stato di Torino, corrispondenti a specifici, settoriali, rilevamenti su di un intorno territoriale della capitale di notevole dimensione, che muove dalla collina a Rivoli, e da Carignano fino a

Venaria Reale. Manca nella rappresentazione cartografica, nel settore nord, tutta la zona della Stura, mentre per la collina sino a San Mauro si conserva presso l’Archivio Storico della Città

uno studio preparatorio, molto lontano per qualità grafica dalla mappa effettivamente compiuta, ma utile per la comprensione della logica del rilevamento. Seppure non sia stato finora

possibile identificare con precisione il cartografo responsabile della raffinatissima rappresentazione, questi non può essere altri che un tecnico di diretta formazione dell’Ufficio Topografico,

istituito nel 1738 alle dipendenze dell’Azienda Fabbriche e Fortificazioni.

La capitale appare, nella carta, nella sua veste più compiuta, con la fortificazione completata (quale

oeuvre architecturale achevée

) e non più modificabile, definita al suo interno dal reticolo

viario storico, caratterizzante la città più antica e i suoi successivi tre ampliamenti, ma si rilevano anche i processi di rettificazione settecenteschi del vecchio tessuto urbano come nella

contrada di Porta Palazzo (oggi via Milano, editto del 1729) e in quella di Dora Grossa (oggi via Garibaldi, editto del 1736). Appena fuori dalla cerchia delle mura la carta identifica, oltre il

corso del fiume, il

Borgo di Po

, con quasi in faccia al palazzo del Valentino,

il Rubatto

e, oltre gli edifici del

Pilonetto

, e ancora, presso la Dora, l’omonimo borgo, mentre il borgo del Regio

Parco appare esterno alla rappresentazione e tuttavia all’epoca doveva essere appena in formazione, essendo solo da qualche anno passata la residenza a regia manifattura dei tabacchi

(progetto di Giovanni Battista Feroggio del 1758). Si registra anche, con estremo rigore, presso l’ansa del Sangone, la residenza fluviale del

Castello di Mirafiori

, con ormai solo i lacerti della

passata ricchezza di parco e giardini, e poco discosto, con una sua connotazione autonoma, il borgo omonimo, contraddistinto anche dal suo specifico legame alla viabilità extraforanea,

precedente al tracciamento del vialone di Stupinigi.

Laddove in futuro si sarebbero sviluppati dei borghi e delle borgate si collocano omonime cascine e piccoli nuclei: è il caso de

la Crocetta

a sud-ovest, de

il Lingotto

a sud tra lo stradone di

Stupinigi e lo stradone

da Torino a Pinerolo

, di

Pozzo di Strada

, nucleo originario non solo per il borgo, ma anche importante per la formazione della futura borgata Parella, a nord-est, molto

vicino alla

strada da Torino a Rivoli

, o del

Castello

, e quanto ne rimane, per Lucento, fino a nord a

la Madonna di Campagna

, non lontano dalla

strada da Torino alla Veneria

.

Molto più esternamente alla città, la mappa registra la costruzione della palazzina di caccia di Stupinigi (dal 1729) su progetto di Filippo Juvarra, collegata alla capitale dallo

stradone di

Stupinigi

(1754), ma anche la realizzazione della strada reale verso Pinerolo, oltrepassando il Sangone (con tracciamento del 1759), la strada di collegamento con la Venaria Reale e lo stra-

done alberato di Rivoli con tracciamento di Michelangelo Garove, del 1711-1712 e prosecuzione da parte di Juvarra. Accanto alla puntuale registrazione degli intorni territoriali delle ville,

vigne e cascine (tutte con la propria denominazione riportata), per le quali la mappa annota allee alberate di accesso, giardini e peschiere, precisissima è l’indicazione grafica e topografica

della struttura produttiva del territorio, con abitazioni rurali, strade, bealere, alberate, vigne.

Riferimenti bibliografici fondamentali:

Cavallari Murat, 1968; Comoli Mandracci, 1983; Defabiani, 1989; Massabò Ricci, 2006; Paglieri, 2007. Per la formazione dei cartografi si veda

anche Devoti, 2011.