43

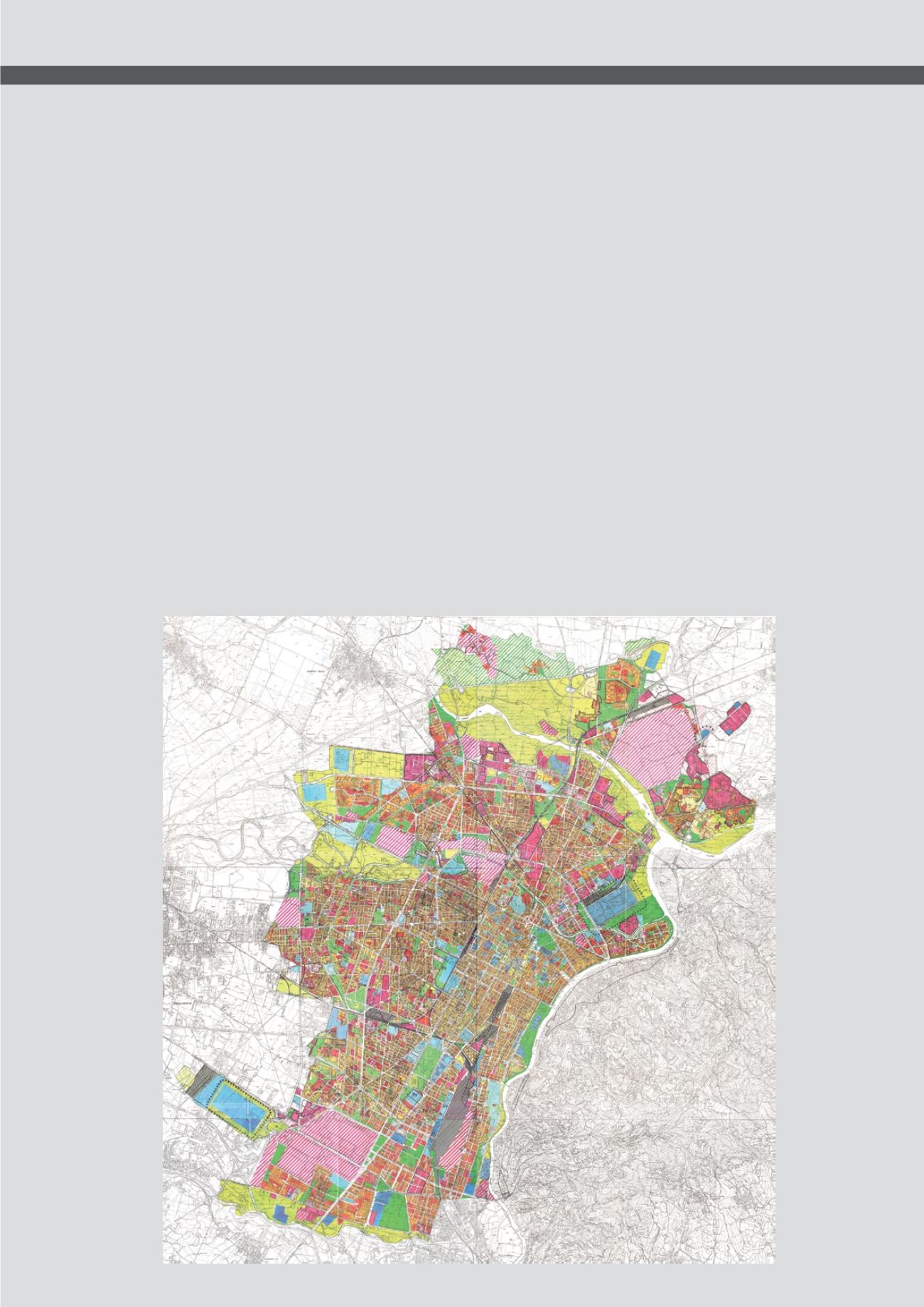

PIANO REGOLATORE GENERALE [NON ATTUATO], 1980

Comune di Torino,

Piano Regolatore Generale

, 1980 (non attuato), Archivio LARTU, Politecnico di Torino e ASCT,

Piano Regolatore 1980

.

Dopo le ripetute revisioni al PRG del 1906-08, preannunciato ancora durante la guerra dalle mutate esigenze produttive, all’inizio degli anni Cinquanta era iniziato un lungo

iter

che avrebbe

portato, nel 1959, alla approvazione di un nuovo strumento normativo per lo sviluppo della città. Il piano del dopoguerra mirava essenzialmente a «favorire l’espansione urbana, attraverso

una occupazione ad alta densità di gran parte del territorio comunale, a servizio del sistema economico, che aveva piegato l’ambiente urbano per rispondere alle esigenze dell’industria

motrice torinese: case e fabbriche per immigrati e operai» (Radicioni, 2011, p. 135), secondo una logica prevalentemente quantitativa. All’inizio degli anni Settanta, con l’istituzione del

governo regionale e una serie di provvidenze legislative a base nazionale, i tempi apparivano maturi per una revisione dello strumento normativo, non più in una logica solo espansiva, ma

secondo i presupposti di una cospicua revisione delle impostazioni di base, in ottemperanza alla logica delle polarità, del potenziamento dei servizi e della riqualificazione di alcuni spazi in

precedenza sacrificati. In parallelo con un mutato sguardo sulla città storica – espresso dalla Carta di Gubbio del 1960 – che scardinava a un solo anno di distanza il concetto, ben presente

nel PRG del 1959, di «zona aulica centrale» secondo la quale nella sola “Torino barocca” si poneva l’attenzione per i segni materiali della storia, entrava in vigore la legge regionale n. 56/1977

che imponeva un’accurata indagine sui beni culturali presenti sul territorio all’atto della formulazione degli strumenti di controllo urbanistico. Cambiava pertanto l’approccio alla questione

cittadina, sfociando nella ancora insuperata analisi sui

Beni culturali ambientali nel Comune di Torino

, commissionata al Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-città, nel 1981 e consegnata

alle stampe tre anni più tardi, e nella parallela proposta di un nuovo Piano Regolatore Generale, genericamente detto “dell’Ottanta” o “Radicioni” dal nome del suo estensore e all’epoca

Assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, adottato, ma di fatto mai posto in essere.

Come messo in luce dal suo stesso estensore, il piano si prefiggeva quattro obiettivi principali: «il rafforzamento delle località centrali a partire da quelle più periferiche utilizzando il modello

di assetto urbano denominato delle “radialità intercettate”; l’utilizzo a pieno titolo del sistema dei trasporti e delle comunicazioni (profondamente rinnovato), volto a scongiurare il processo

di addensamento delle funzioni centrali nel fuoco di Torino, e invece a favorire il decentramento delle stesso funzioni in primo luogo nelle località periferiche, sia della città che della più

ampia conurbazione torinese; l’individuazione di una strategia di integrazione fra località centrali periferiche e distribuzione-rafforzamento dei servizi sociali, con riferimento in particolare a

quelli di livello più elevato: le scuole superiori, le attività sportive e ricreative per la popolazione adulta, gli spazi di verde urbano e comprensoriale; la calibratura degli indici di densità edilizia

(territoriale e fondiaria), per salvaguardare le caratteristiche ambientali, proprie delle componenti sia storiche (gli ambiti in primo luogo, ma anche i singoli fabbricati) sia edilizie, conseguenti

alla esigenza di contenere densità, reperire aree per servizi collettivi, qualificare l’accessibilità con aree di parcheggio, specie negli intorni urbani, destinati a interventi di “ristrutturazione

urbanistica”» (Radicioni, 2011, p. 134).

Appariva come elemento innovativo l’assunzione di interesse per l’intera città, non solo per il “nucleo monumentale” già individuato nel 1959, ma anche per le logiche di formazione di tutto

il sistema metropolitano, operando l’imprescindibile passaggio dalla «struttura della città storica alla struttura storica della città» (Comoli, in

Beni culturali ambientali

, 1984) e riconoscendo

le logiche di formazione delle sue parti applicando loro, alla stessa stregua del settore di più antica acculturazione, tre categorie di valore: 1. di valore storico-artistico, 2. di carattere ambien-

tale e/o documentario, 3. d’interesse ambientale e/o documentario (dette anche “segnalazioni”) in sintonia con la legge regionale 56. Una definizione che voleva essere intesa prima che

come vincolo rigido come una sorta di “rigidità” ad una trasformazione. L’operazione più significativa risultava il passaggio dalla tradizionale analisi di singoli manufatti al riconoscimento di

ambiti territoriali cittadini intesi come “centri storici” diffusi su tutto il territorio, determinando altresì classi di valore per gli

assi rettori della composizione urbanistica

e le

direttrici storiche

di sviluppo

, assunti come elementi portanti nella formazione storica di parti della città.

«Smentendo il concetto di unicità del “centro storico” rispetto ad un

continuum

indifferenziato del costruito, si evidenziavano, all’interno del tessuto urbano e del territorio, quarantuno

insediamenti storici, ciascuno dei quali fungente da “centro” per una parte di città o di territorio; ogni ambito individuato possedeva caratteristiche di specificità legate alla sua formazione e

trasformazione storica e rapporti ricostruibili con la complessità dell’organismo urbano, che ne determinano la rilevanza culturale e la qualità di “bene”». (Viglino, 1986, p. 66). Oltre al

nucleo

storico di più antica acculturazione urbana

(il vecchio “centro monumentale” ampiamente ridefinito), trovavano ora posto i borghi

di originario impianto rurale

come Bertolla, o

collinari

,

come Cavoretto, i

borghi extramuranei di antico impianto incorporati nella pianificazione dell’Ottocento

, quali San Donato, Dora, Madonna del Pilone, i

tessuti minori e lottizzazioni esterni

alla Cinta Daziaria del 1853

, ossia gran parte delle borgate, come Campidoglio, Vanchiglietta, Pilonetto, tratti di addensamento intorno alla via Giachino tra il vecchio borgo della Madonna

di Campagna e la borgata Vittoria, ma anche la imponente trasformazione del vecchio borgo di Lucento e lo sviluppo della contigua borgata Ceronda, quindi i

borghi operai tipici della fase

di industrializzazione della città

, di fatto le borgate produttive di San Paolo, Millefonti-Lingotto, Barriera di Milano, Aurora, e ancora le trasformazioni di borghi precedenti e le saldature con

la città lungo direttrici come nel caso di Mirafiori e di parti di Madonna di Campagna.

Riferimenti bibliografici fondamentali:

Comoli, 1983;

Beni Culturali Ambientali nel Comune di Torino

, 1984; Viglino (a cura di), 1986; Gambino, Lupo (a cura di), 2011; Radicioni, 2011, pp.

129-144.