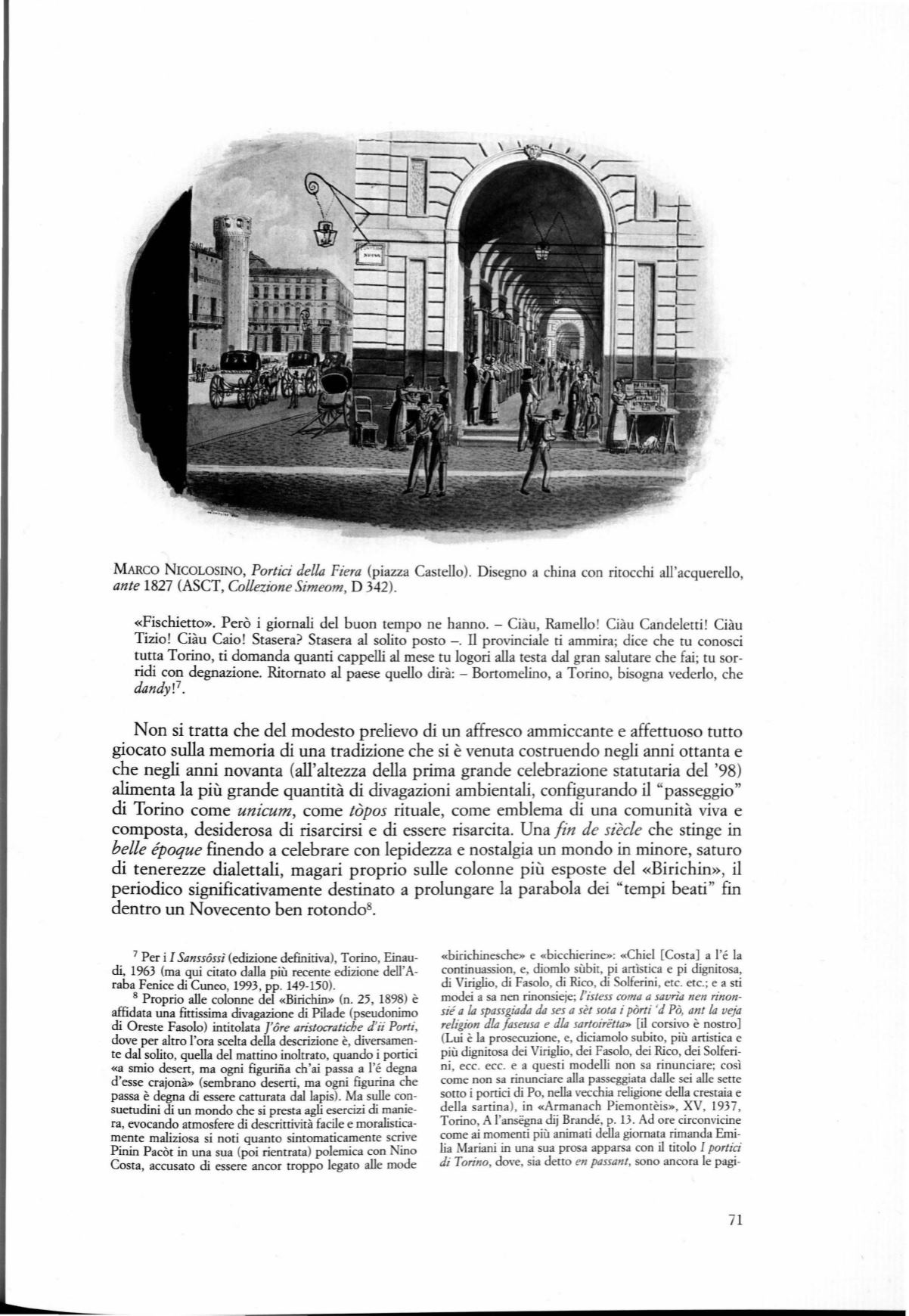

MARCO NICOLOSINO,

Portici della Fiera

(piazza Castello). Disegno a china con ritocchi all'acquerello,

ante

1827 (ASCT,

Collezione Simeom ,

D 342).

«Fischietto». Però i giornali del buon tempo ne hanno. - Ciàu, Ramello! Ciàu Candeletti! Ciàu

Tizio! Ciàu Caio! Stasera? Stasera al solito posto - . TI provinciale ti ammira; dice che tu conosci

tutta Torino, ti domanda quanti cappelli al mese tu logori alla testa dal gran salutare che fai; tu sor–

ridi con degnazione. Ritornato al paese quello dirà: - Bortomelino, a Torino, bisogna vederlo, che

dandy!7.

Non si tratta che del modesto prelievo di un affresco ammiccante e affettuoso tutto

giocato sulla memoria di una tradizione che si è venuta costruendo negli anni ottanta e

che negli anni novanta (all'altezza della prima grande celebrazione statutaria del '98)

alimenta la più grande quantità di divagazioni ambientali, configurando

il

"passeggio"

di Torino come

unicum,

come

fÒpOS

rituale, come emblema di una comunità viva e

composta, desiderosa di risarcirsi e di essere risarcita. Una

/in de siècle

che stinge in

belle époque

finendo a celebrare con lepidezza e nostalgia un mondo in minore, saturo

di tenerezze dialettali, magari proprio sulle colonne più esposte del «Birichin», il

periodico significativamente destinato a prolungare la parabola dei "tempi beati" fin

dentro un Novecento ben rotondo

8 •

7

Per i

I

Sanssossì

(edizione definitiva), Torino, Einau–

di, 1963 (ma qui citato dalla più recente edizione dell'A–

raba Fenice di Cuneo, 1993, pp. 149-150).

8

Proprio alle colonne del «Birichin» (n. 25, 1898) è

affidata una fittissima divagazione di Pilade (pseudonimo

di Oreste Fasolo) intitolata

l'ore aristocratiche d'ii Porti,

dove per altro l'ora scelta della descrizione è, diversamen–

te dal solito, quella del mattino inoltrato, quando i portici

«a smio desert, ma ogni figurma ch'ai passa a l'é degna

d'esse crajonà» (sembrano deserti, ma ogni figurina che

passa è degna di essere catturata dal lapis). Ma sulle con–

suetudini di un mondo che si presta agli esercizi di manie–

ra, evocando atmosfere di descrittività facile e moralistica–

mente maliziosa si noti quanto sintomaticamente scrive

Pinin Pacòt in una sua (poi rientrata) polemica con Nino

Costa, accusato di essere ancor troppo legato alle mode

«birichinesche» e «bicchierine»: «Chiel [Costa] a l'é la

continuassion, e, diomlo sùbit, pi artìstica e pi dignitosa,

di Viriglio, di Fasolo, di Rico, di Solferini, etc. etc.; e asti

modei a sa nen rinonsieje;

l'istess coma a savrzà nen rinon–

sié a la spassgiada da ses a sèt sota i pòrti 'd Pò, ant la veja

religion dIa faseusa e dIa sartoiretta»

[il corsivo è nostro]

(Lui è la prosecuzione, e, diciamolo subito, più artistica e

più dignitosa dei Viriglio, dei Fasolo, dei Rico, dei Solferi–

ni , ecc. ecc. e a questi modelli non sa rinunciare; così

come non sa rinunciare alla passeggiata dalle sei alle sette

sotto i portici di Po, nella vecchia religione della crestaia e

della sartina), in «Armanach Piemontèis», XV, 1937,

Torino, A l'ansegna dij Brandé, p. 13. Ad ore circonvicine

come ai momenti più animati della giornata rimanda Emi–

lia Mariani in una sua prosa apparsa con il titolo

l portici

di Torino,

dove, sia detto

en passant,

sono ancora le pagi-

71