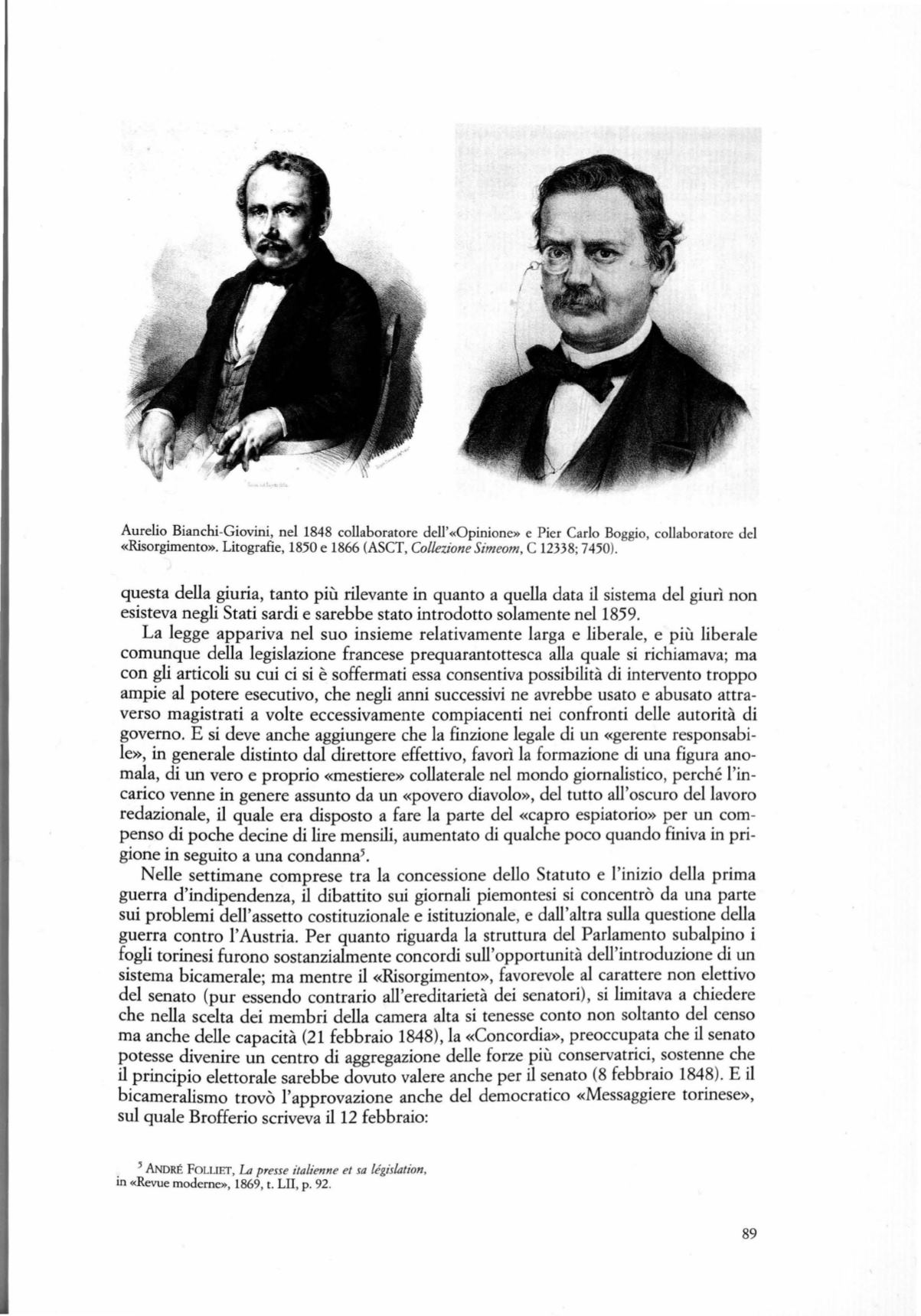

Aurelio Bianchi-Giovini, nel 1848 collaboratore dell'«Opinione» e Pier Carlo Boggio, collaboratore del

«Risorgimento». Litografie, 1850 e 1866 (ASCT,

Collezione Simeom,

C 12338; 7450).

questa della giuria, tanto più rilevante in quanto a quella data il sistema del giurì non

esisteva negli Stati sardi e sarebbe stato introdotto solamente nel 1859.

La legge appariva nel suo insieme relativamente larga e liberale, e più liberale

comunque della legislazione francese prequarantottesca alla quale si richiamava; ma

con gli articoli su cui ci si è soffermati essa consentiva possibilità di intervento troppo

ampie al potere esecutivo, che negli anni successivi ne avrebbe usato e abusato attra–

verso magistrati a volte eccessivamente compiacenti nei confronti delle autorità di

governo. E si deve anche aggiungere che la finzione legale di un «gerente responsabi–

le», in generale distinto dal direttore effettivo, favorì la formazione di una figura ano–

mala, di un vero e proprio «mestiere» collaterale nel mondo giornalistico, perché l'in–

carico venne in genere assunto da un «povero diavolo», del tutto all'oscuro del lavoro

redazionale, il quale era disposto a fare la parte del «capro espiatorio» per un com–

penso

di

poche decine di lire mensili, aumentato di qualche poco quando finiva in pri–

gione in seguito a una condanna

5 .

Nelle settimane comprese tra la concessione dello Statuto e l'inizio della prima

guerra d'indipendenza, il dibattito sui giornali piemontesi si concentrò da una parte

sui problemi dell'assetto costituzionale e istituzionale, e dall'altra sulla questione della

guerra contro l'Austria. Per quanto riguarda la struttura del Parlamento subalpino i

fogli torinesi furono sostanzialmente concordi sull'opportunità dell'introduzione di un

sistema bicamerale; ma mentre il «Risorgimento», favorevole al carattere non elettivo

del senato (pur essendo contrario all'ereditarietà dei senatori), si limitava a chiedere

che nella scelta dei membri della camera alta si tenesse conto non soltanto del censo

ma anche delle capacità (21 febbraio 1848), la «Concordia», preoccupata che il senato

potesse divenire un centro di aggregazione delle forze più conservatrici, sostenne che

il principio elettorale sarebbe dovuto valere anche per il senato (8 febbraio 1848). E il

bicameralismo trovò l'approvazione anche del democratico «Messaggiere torinese»,

sul quale Brofferio scriveva il 12 febbraio:

5

ANDRÉ

FOLLIET,

La

presse italienne et sa législation,

in

«Revue moderne», 1869,

t.

LII, p. 92.

89