affrettata. La costruzione ne avrà, magari, guadagnato

in austerità, ma col sacrificio, purtroppo, di alcune tra

le più estrose invenzioni del genialissimo artefice. Al–

ludiamo, per intenderei, alla monumentale facciata,

manomessa, oltre a tutto in tempi a noi più prossimi,

anche da discutibilissimi restauri. Si veda ad esempio

la banale torricella con l'orologio.

La limpida incisione seicentesca, che abbiamo l'onore

di presentare, riveste al riguardo, un particolare inte–

resse, in quanto ci documenta come sin già dagli inizi

si fosse attuato con la primitiva concezione del Lan–

franchi, il quale aveva elaborato una superficie ben

più pittoricamente mossa per la ricerca di continui

effetti chiaroscurali, un evidente compromesso.

In essa, infatti, se già incontriamo, unico nuovo ele–

mento, l'attico che tuttora sovrasta

il

robusto cor–

nicione, più non scorgiamo traccia delle lussureggianti

volute, delle conchiglie, dei mascheroni, dei meda–

glioni, che s'aggrappavano distruggendone la mono–

tonia 'al timpano delle finestre dei due piani. Ancora

vi troviamo la folla di statue che avrebbe dovuto

schierarsi lungo l'intera facciata, e che con ogni pro–

babilità, non vennero mai neppure modellate, ché,

nell'ipotesi contraria, comparirebbero almeno nei rami

incisi nei decenni successivi, con occhio 'abbastanza

realistico e con intenti, dichiaratamente turistici ed

illustrativi, come quello del Massone o gli altri in–

seriti nella «Guida» del Craveri.

La "Piazza de Tu ri no"

Quanto poi allo stemma, qui visibilmente al centro,

in alto, le cose si passarono ben diversamente! Su–

perbo sigillo di lealismo dinastico, impresso sulla

fronte del palazzo, a perpetuare con una scritta latina ,

l'evento delle nozze di Carlo Emanuele con la «

Colom–

bina d'amore» (così i torinesi avevan denominato la

sventurata Francesca morta il 14 gennaio 1664 di

consunzione), esso rappresentava l'unico elemento

scultoreo del progetto di Lanfranchi che in effetti

fosse stato realizzato . Autentico capolavoro di tecnica

artigianale d'alto livello, possibile solo in una città

come Torino ricca di arsenali bellici e di maestranze,

scaltri te in ogni segreto della fondita dei metalli, re–

cava

le

firme di Lafontaine e di Simone Boucheron. Ma

la rivoluzione giacobina del 1799

lo

distrusse.

La costruzione dell'odierno municipio inserendo una

mole corpulenta nella vastissima piazza, detta

nelle

più antiche mappe «Piazza de Turino », impose a

poco a poco un nuovo assetto a tutta la zona circo–

stante che venne a sovvertire (absit injuria verbis)

i precedenti irrazionalissimi rapporti spaziali fra le

varie « 'isole ».

Si trattò di un graduale processo, che impiegò quasi

un secolo per giungere a compimento e che si con–

cluse soltanto nel 1758, per merito come vedremo,

di Benedetto Alfieri.

Decisamente i nostri padri, peccavano di somma im–

precisione in tema di toponomastica! Ed in verità nul–

la di più palesemente improprio poteva riscontrarsi

nella capitale sabauda, in questo campo della denomi–

nazione

«

Piazza di Torino », giacché essa veniva indi–

scriminatamente applicata ad una informe distesa di

suolo urbano, abbracciante, in effetti, almeno tre piaz–

ze minori, ognuna riservata ad una particolare attività

mercantile e perciò in base ad essa, battezzata. Eb-

44

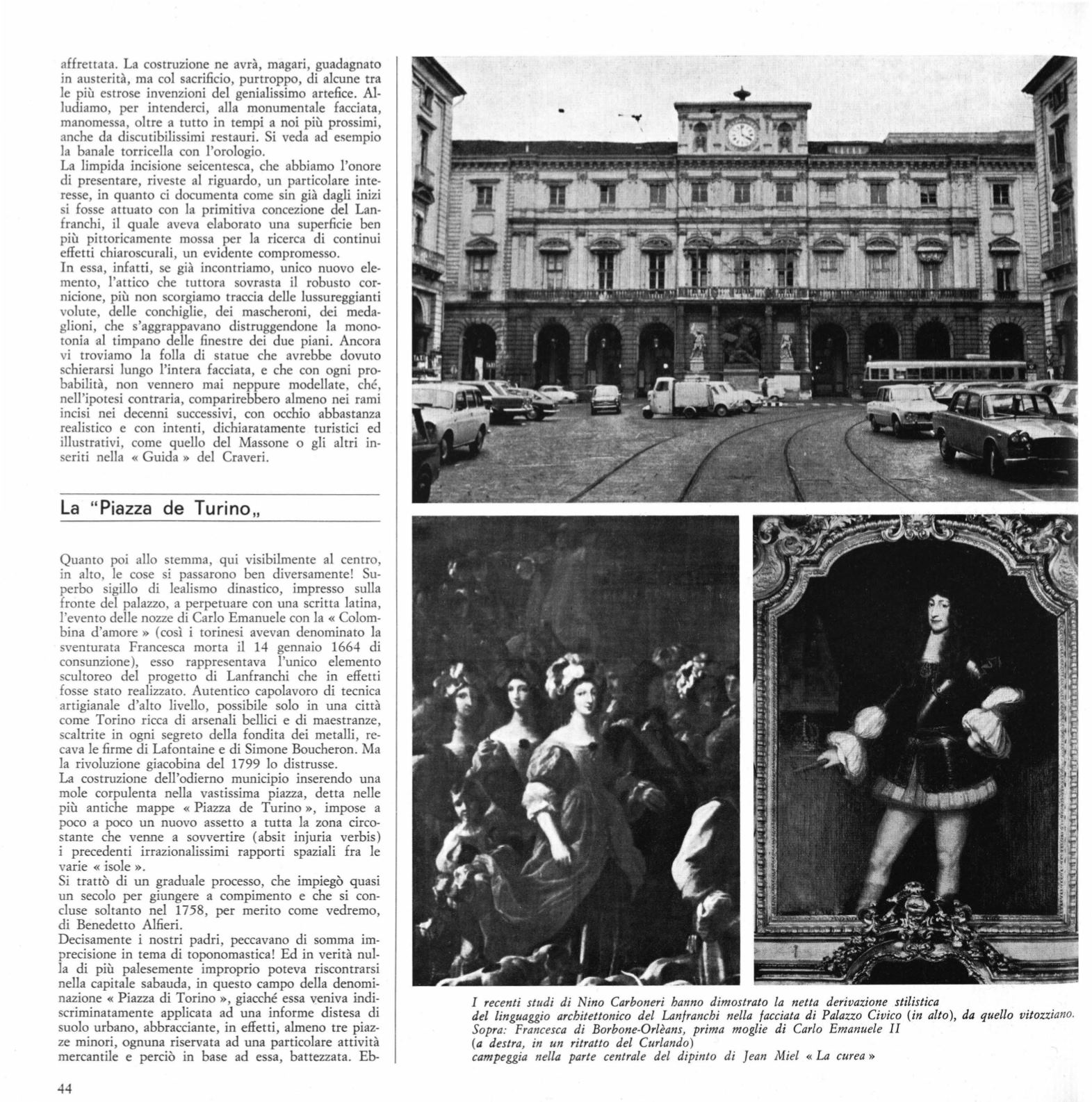

I recenti studi di Nino Carboneri hanno dimostrato la netta derivazione sti/istica

del linguaggio architettonico del Lanfranchi nella facciata di Palazzo Civico (in alto), da quello vitozziano.

Sopra: Francesca di Borbone-Orlèans, prima moglie di Carlo Emanuele II

(a destra, in un ritratto del Curlando)

campeggia nella parte centrale del dipinto di Jean Miel «La curea»