E non è l’abnorme che fa «brutta*

la fabbrica antonelliana e nemmeno

«lo stile freddo » che giudicando in

astratto,

o

secondo precettistica e

gusto

sia pur legittimi ai casi suoi,

l’architetto d ’oggi, non vorrebbe che

ci tosse. L ’innesto classicistico di

elementi formali non propri ma

composti nella corrispondente sin

tassi (strutture trilitiche e soprat

tutto spingenti),

dichiarata

come

unica valida alla visione, ma nella

quale segretamente comanda un’al

tra

occultata

(strutture in tensione),

provoca quella deformazione inco

erente che è appunto la causa prima

di quella disarmonia che diretta-

mente s’accusa alla visione, già im

ponente nelle sproporzioni delle

masse cardinali e che s’accentua

in contrasto al paragone con le

particolari, rimaste armoniche nella

loro sia pure non raffinata osser

vanza dei canoni d’origine. Disar

monia e oscura inquietudine, insod

disfazione subito avvertita anche se

si è laici e non si conoscono tecniche

(come non è necessario, ma però

utile, checché si dica, all'intendere)

e nemmeno i limiti deU’intervallo

nel quale sono sempre valide quelle

primordiali e implicite armonie,

an

cora natura,

che reggono quella par

ticolare metrica prescelta a comu

nicazione. Limiti entro i quali è

giocoforza che l’architetto si pre

cisi e individualizzi modulandosi in

poesia.

E quelle leggi della materia sulle

quali si è insistito al principio, vali

dissime a dar

metrica,

armonia pri

ma e di natura, ancor numero e non

sentimento, ma non ancora scoperte

come tali ( i i ) se pure inconscia

mente usate a tanto, occultate in

serve padrone, sconvolgono quella metrica classici

stica assunta come unica valida a esprimere in

totalità quel contenuto di maggior numero e di

potenza che pur con tanto armeggiare d’ingegno

l'A. si sforzò di elevare a poesia. Scomposte le

dichiarate gerarchie, la sua architettura solo « com

posita », incapace di placarsi in nuovo ordine,

nemmeno si disarticola in « verso Ubero »; la sin

tesi, impedita, non si opera che a frammenti.

Il

passibile

gran gioco di fondazione di forza di

una

nuova dinastia fantastica fallisce; e da queste

nozze tra avventuriero e millenaria nobiltà nascon

giganti dignitosi e melanconici, ma non retorici, cfaè

i

ansu di stohdzzani rimane segreta megalomania.

Nè vale, come

tbbum

già dello, appone

•esempio ai opere concime oowe ■ contrasto

delle metriche si risolve sempre

concreto spostandosi deciso l’ac

cento a scultura; e dove la costru

zione, anziché limitare, libera la

sintesi in nuovi ritmi. Le architet

ture rupestri di Petra ci dànno

in nuova magicità la realizzazione

materiale della impossibilità della

pittura murale di Pompei; molte

pagode indiane, come quelle di

Mahavellipore, sono addirittura a

cupola

piena,

sculture costruite.

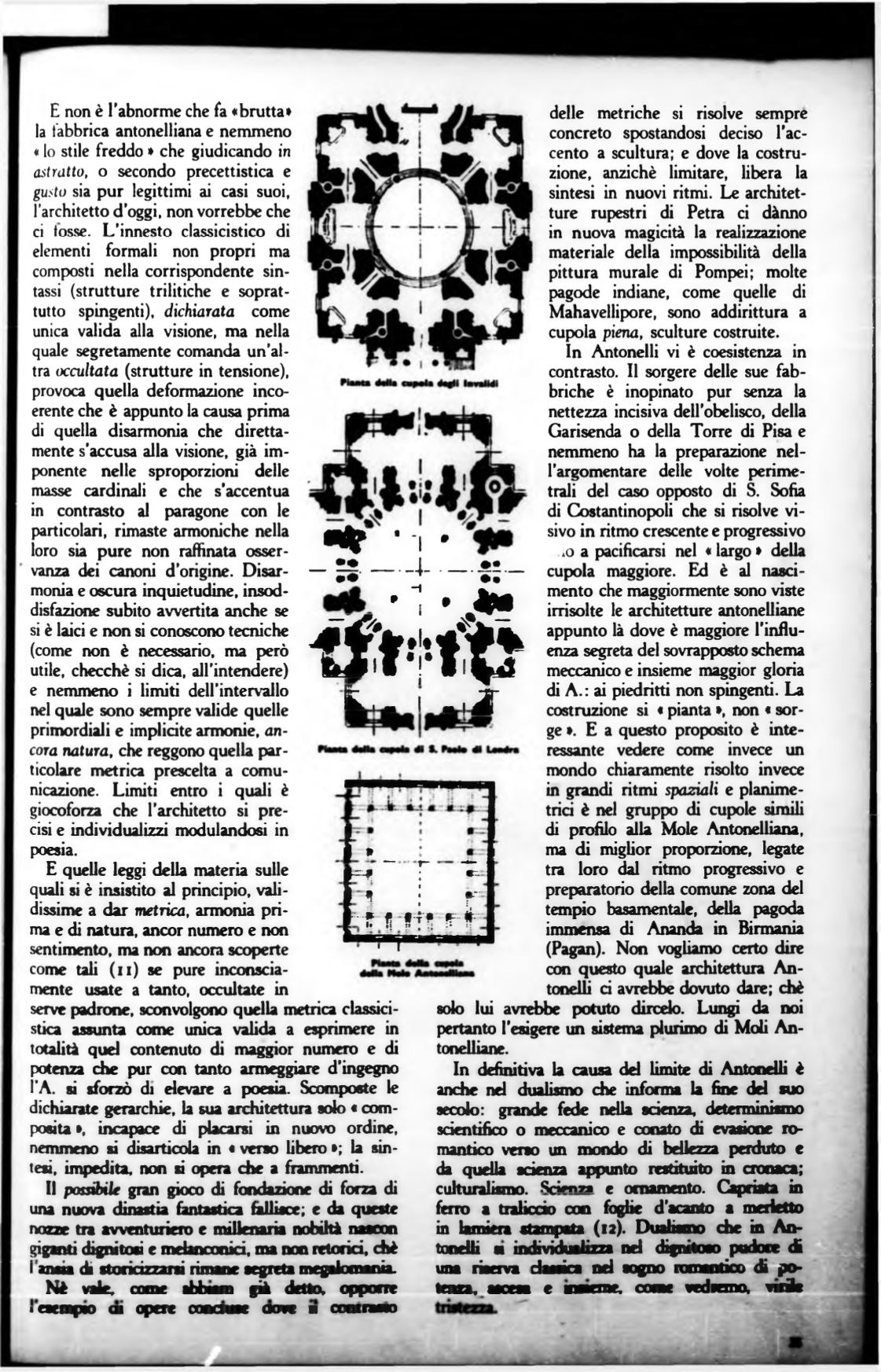

In Antonelli vi è coesistenza in

contrasto. Il sorgere delle sue fab

briche è inopinato pur senza la

nettezza incisiva dell’obelisco, della

Garisenda o della Torre di Pisa e

nemmeno ha la preparazione nel-

l’argomentare delle volte perime

trali del caso opposto di S. Sofìa

di Costantinopoli che si risolve vi

sivo in ritmo crescente e progressivo

.o a pacificarsi nel « largo » della

cupola maggiore. Ed è al nasci

mento che maggiormente sono viste

irrisolte le architetture antonelliane

appunto là dove è maggiore l’influ

enza segreta del sovrapposto schema

meccanico e insieme maggior gloria

di A .: ai piedritti non spingenti. La

costruzione si «pianta *, non « sor

ge *. E a questo proposito è inte

ressante vedere come invece un

mondo chiaramente risolto invece

in grandi ritmi

spaziali

e pianime

trici è nel gruppo di cupole simili

di profilo alla Mole Antonelliana,

ma di miglior proporzione, legate

tra loro dal ritmo progressivo e

preparatorio della comune zona del

tempio basamentale, della pagoda

immensa di Ananda in Birmania

(Pagan). Non vogliamo certo dire

con questo quale architettura An

tonelli d avrebbe dovuto dare; chè

solo lui avrebbe potuto dircelo. Lungi da noi

pertanto l’esigere un sistema plurimo di Moli An

tonelliane.

In definitiva la causa del limite di Antonelli

è

anche nel dualismo che informa la fine del suo

secolo: grande fede nella scienza, determinismo

scientifico o meccanico e conato di evasione ro

mantico verso un mondo di bellezza perduto

e

da quella scienza appunto restituito in

cronaca;

culturalismo. SfiwiM e ornamento.

Capriata in

ferro

a traliccio con

foglie

d’acanto a

merletto

in

lamiera stampata

(

12

).

Dualismo che in An

tonelli

m

individualizza nel dignitoso pudore di

una riserva r lw in nel sogno mmwtico di po

tenza, ascesa e materne, come vedremo, virile

* *

’ -l

*

- 3 — -

4

- — 4 5 -

’ 1 •

J »

m

m

L, .

1

. i ^r

*

_

i=*

r

t

1

« :

r

i t m r t

• r

*