30

questo e dal

Regolamento per la Riscossione

del Dazio di Consumo della Città di Torino

29

si

evincono sia i motivi della scelta di erigere la

cinta, sia il suo andamento, fondamentale per

le vicende dei borghi e delle borgate torinesi

30

.

Le implicazioni delle scelte del tracciato

sono state discusse con dovizia di argomenti

in sede specifica, ma alcune annotazioni sono

fondamentali: innanzitutto la scelta di lascia-

re – volutamente e insistitamente – il cimitero

monumentale fuori dalla cinta, a questo tan-

gente, poi la scelta di includere quella che è

stata definita come «la zona delle frodi» [ossia

del contrabbando] di San Salvario invece all’in-

terno della cinta e non da meno la scelta di

contenere entro il perimetro soggetto al dazio

nuclei che avrebbero potuto garantire un con-

sistente gettito quali la Crocetta, il Martinetto,

San Donato e borgo Dora e di includervi simil-

mente le aree connesse alla servitù militare

della Cittadella

31

.

Il perimetro della cinta, con la sua elimi-

nazione e l’entrata in funzione di una secon-

da linea daziaria, nel 1912, lascerà un anello

di circonvallazione attorno alla città, formato

dai corsi Bramante, Lepanto, Pascoli – fino ad

anni recenti, prima dell’abbassamento della linea del ferro con interruzione in corrispon-

denza del raccordo ferroviario tra Porta Nuova e Porta Susa, presso corso Mediterraneo –

Mediterraneo, Ferrucci, Tassoni, Svizzera, Mortara, Vigevano, Novara, Tortona. Sempre la

presenza della cinta, era evidenziato già nell’imponente lavoro di analisi dei

Beni Culturali

Ambientali nel Comune di Torino

, dava origine a quelli che erano individuati come «tessuti

minori e lottizzazioni esterni alla Cinta Daziaria del 1853»

32

.

La nuova definizione della città e del suo contado, nonché il perimetro della cinta da-

ziaria e le nuove linee ferroviarie adatte al ruolo di capitale nazionale appaiono in una

revisione cartografica denominata

Carta Topografica dei Contorni di Torino

, del 1855

33

,

sempre del geometra Rabbini, di fatto revisione della precedente

Topografia della Città e

Territorio di Torino

di cui si è detto.

A integrazione delle scelte dettate dal tracciamento della prima cinta daziaria si inseri-

sce il

Regolamento per l’Ornato e la Polizia Edilizia della Città di Torino

, approvato nel 1862

ed entrato in vigore l’anno successivo, al quale si collega la notevole

Pianta della Città e

Borghi di Torino colle sue adiacenze

34

.

A Unità d’Italia compiuta e a perdita del ruolo di capitale ormai avvenuta si colloca il

completamento della imponente opera rappresentata dal catasto Rabbini, sempre del ge-

ometra Antonio, attuato con un’imponente schiera di misuratori e vera fonte capitale per

lo studio della struttura storica della città, dei suoi borghi e delle sue borgate. Anche qui si

rimanda alla specifica scheda di approfondimento, ricordando solo che ovviamente i fogli

29

Regolamento e Tariffa del Dazio di Consumo della Città di Torino

, Tip. Eredi Botta, Torino 1854, ancora in

Ibid

., p. 35 sg.

30

Art. 3 del Regolamento.

31

Ancora Lupo, Paschetto, 2005, p. 39.

32

Viglino Davico, 1986, p. 67.

33

Geom. Antonio Rabbini,

Carta Topografica dei Contorni di Torino

, 1855. ASCT,

Tipi e disegni

, 64-8-5.

34

Città di Torino, l’Ingegnere Capo della Città, Pecco,

Pianta della Città e Borghi di Torino colle sue adia-

cenze

, 1862. ASCT, Serie 1K,

Decreti Reali

, 1848-1863, n.11, tav. 295. Riferimenti bibliografici fondamentali:

Comoli Mandracci, 1984; Lupo, 1989; Lupo, 2001; Lupo, Paschetto, 2005, pp. 60-62.

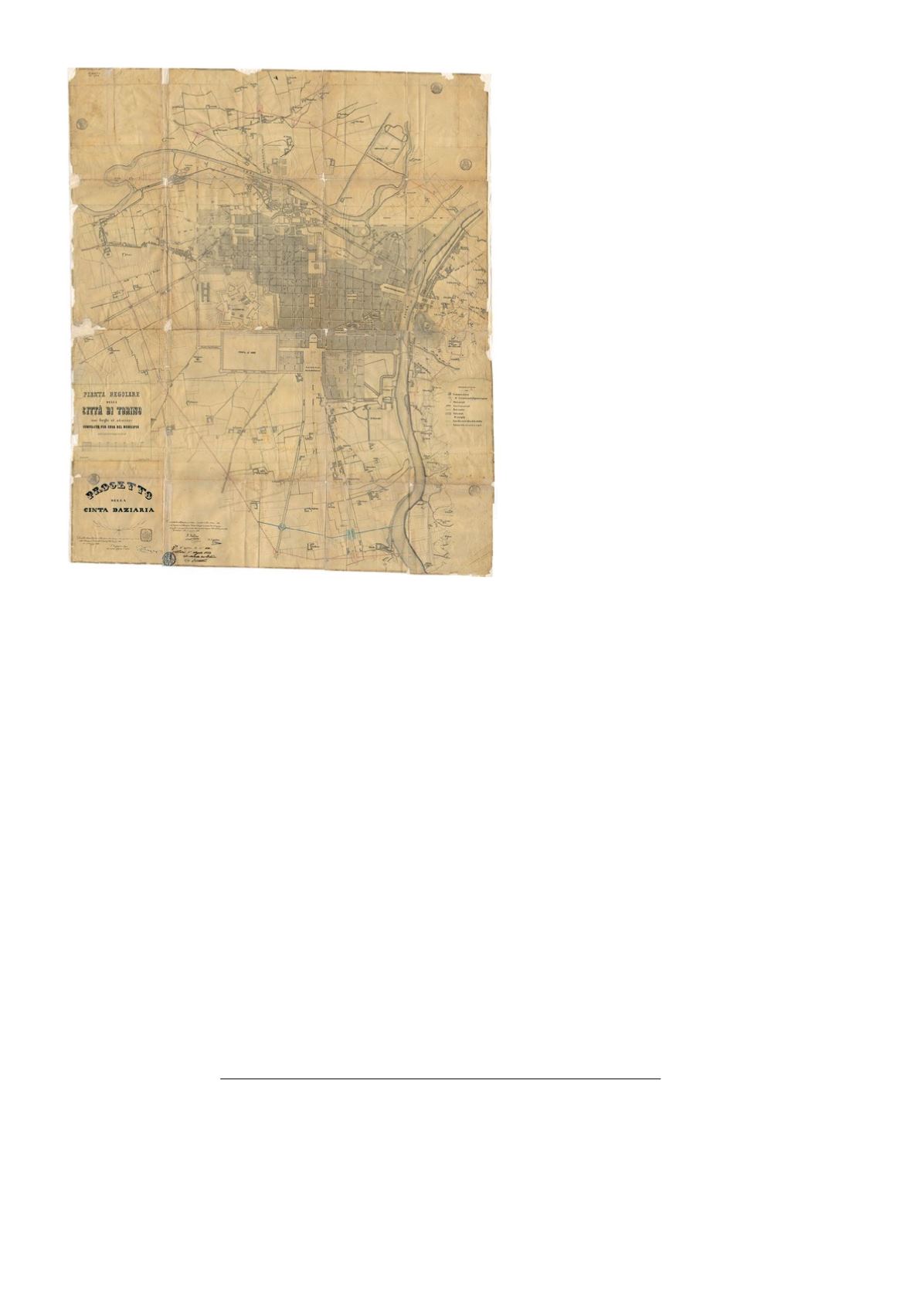

9. Edoardo Pecco,

Pianta

Regolare della Città di To-

rino suoi Borghi ed adia-

cenze compilata per cura

del Municipio sulla scala

della mappa territoriale.

Progetto della Cinta Dazia-

ria

, 1853. ASCT, Serie 1K,

Decreti Reali

, 1849-1863,

n. 11, f. 106.