74

varianti

ad hoc

, aggregando più isolati previsti dalla lottiz-

zazione precedente, per concedere gli ampi spazi richiesti

dall’industria.

La nuova realtà affacciatasi nel panorama torinese dal

XIX secolo ha generato un’edilizia particolarmente inte-

ressante (sia direttamente, con la costruzione di opere

di architettura industriale spesso di notevole pregio, sia

indirettamente, con la formazione di complessi qualificati

di edilizia popolare per gli operai e i lavoratori). Buona

parte di essa è infatti costituita da volumetrie progetta-

te secondo aggregazioni spaziali equilibrate, con trame

compositive in cui il rigore cadenzato delle partiture – im-

preziosite spesso da essenziali ma coerenti accenni deco-

rativi – ritma le facciate con eleganza, tanto da polarizzare

l’attenzione dell’osservatore.

Le connotazioni positive identificate nel patrimonio

edilizio legato all’industria si sono conservate nella mag-

gior parte dei casi anche laddove i fabbricati sono stati di-

smessi e riconvertiti ad altre funzioni (fig. 13); in altri casi,

purtroppo, lo stato di abbandono in cui alcuni di essi ver-

sano si abbina a condizioni di degrado fisico, più o meno

accentuato, con situazioni estreme in cui rimane il solo

scheletro strutturale, in attesa di una qualche destinazio-

ne d’uso o della scomparsa definitiva (figg. 14).

Un elemento di notevole caratterizzazione per le aree

borghigiane è altresì la consistente presenza di fabbricati

di servizio, in particolare delle scuole e dei bagni pubblici,

una vera e propria rete di strutture sulle quali il Comune

di Torino aveva investito consistenti risorse nell’Ottocento, in nome di quel progresso ci-

vile cui dedicano belle pagine gli scritti di Edmondo De Amicis. Gli edifici costituiscono ar-

chitettonicamente ciascuno un caso a sé, proponendo in molti casi una fattura pregevole

(figg. 15). Luoghi di riferimento funzionale, passato e presente per le scuole, riconvertito

ad altri usi per i bagni, entrambe le strutture costituiscono poli di connotazione sia dell’i-

dentità passata sia della configurazione urbana odierna.

Nei territori di gran parte dei borghi e delle borgate, più che in altri settori della città, si

può anche riscontrare quanto il permanere di antichi usi degli spazi pubblici, come quello

dei mercati e delle bocciofile, li renda tuttora, al di là della loro funzione propria, poli di

aggregazione che rivestono un importante ruolo identitario dei singoli quartieri.

Considerazioni conclusive su un patrimonio degno di salvaguardia

Il lungo lavoro di rilievo effettuato

in loco

in questi ultimi tre anni, volto a individua-

re i segni urbani e architettonici rimasti degli antichi borghi e borgate, permette di con-

statare come non si rilevino differenze sostanziali tra la consistenza volumetrica dell’e-

dificato più antico di ciascuna delle due realtà, pur se entrambe risultano condizionate

dal prevalere delle ricorrenze architettoniche tipiche di ciascuna fase storica costitutiva

dell’insediamento.

Dinamiche formative ed evolutive differenti pare abbiano invece inciso sui caratteri

dell’impianto urbano proprio delle due realtà borghigiane. La presenza di nuclei insediativi

più antichi – ad esempio in San Donato – spesso legati ad antichi luoghi di culto

10

, sembra

aver creato nei borghi un ineludibile condizionamento alla regolarizzazione prescritta dal-

la pianificazione otto-novecentesca, basata su scansioni territoriali rigidamente geometri-

che, lasciando settori irrisolti. Nelle borgate, costituitesi nel XX secolo, il territorio ancora

prevalentemente agricolo ha consentito una maggiore libertà ai progettisti dei piani re-

golatori che (a iniziare da quello

Per la regione di S. Paolo

e ancor più nel piano generale

del 1906-1908), inglobando le antiche strade in sistemi regolari mediati tra ortogonali e

10

Ad esempio Lucento, Pozzo Strada, Madonna del Pilone.

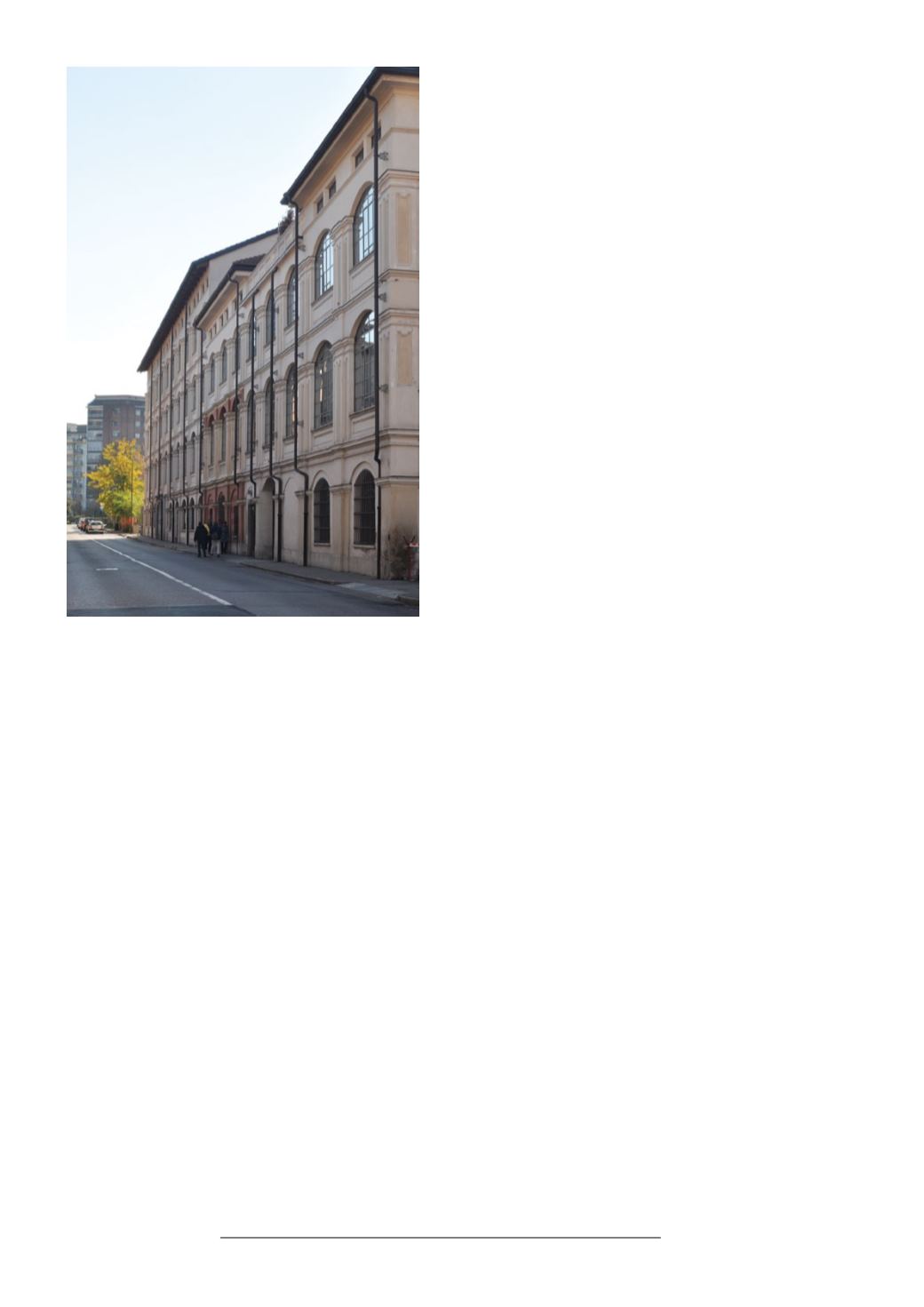

13. L’ex fabbrica Paracchi

in via Pianezza.