CARATERI PRIMOMIJ DELA POPMWE P IEM ÌE

Sono note le difficoltà che s'incontrano nel cal

colo della popolazione rurale, e quanto più ci si at

tarda ne*rli anni tanto più i censimenti ci offrono

\alori dai quali risulta che nella popolazione i tirale

>era e propria. — dedita cioè alla produzione agra

ria — 'i infiltrano e si connettono elementi addetti

all'industria e al commercio.

Non tutti i membri delle famiglie con a capo un

agricoltore partecipano all'attività agricola, e il me

todo proposto dal Coletti si rende necessario là ove

»i voglia determinare la vera popolazione che si de

dica aH'agricoltura. col tener conto della professio

ne dei Mugoli o della professione del capo di fami

glia.

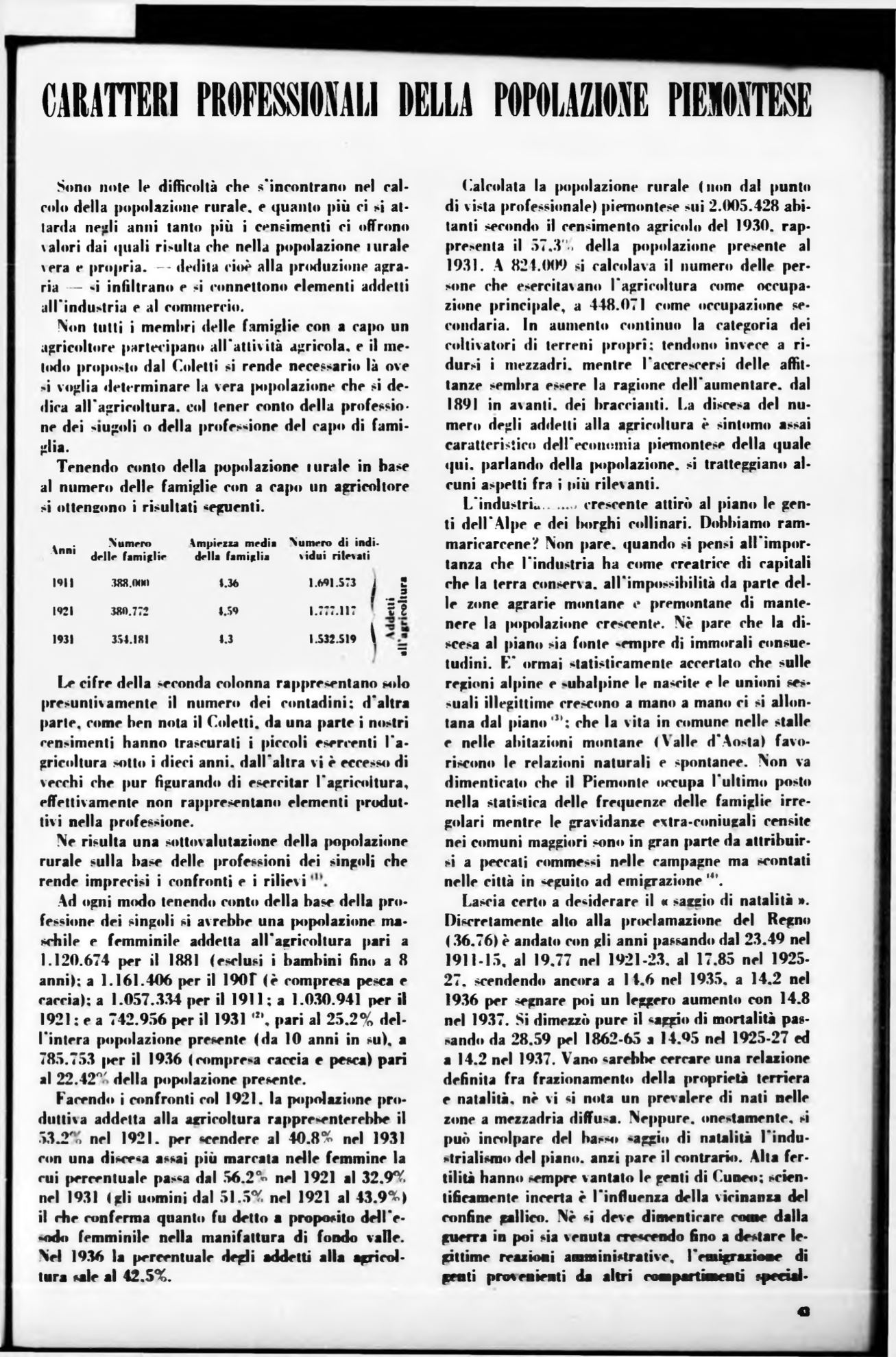

Tenendo conto della popolazione turale in base

al numero delle famiglie con a capo un agricoltore

si ottengono i risultati seguenti.

Anni

Num rr»

Xmpirzza media Numero di indi-

d r llr fam iplir

drlla famiglia

\id u i ritm ali

1911

m n o ii

1.36

1.691.573

ì

■E3

1*21

380.772

4.59

1.777.117 *

1

i l

1931

354.181

4.3

1.532.519 \

“3

Le cifre della seconda colonna rappresentano solo

presuntivamente il numero dei contadini: d'altra

parte, come hen nota il Coletti, da una parte i nostri

cedimenti hanno trascurati i piccoli esercenti l'a

gricoltura sotto i dieci anni, dall'altra vi è eccesso di

vecchi che pur figurando di esercitar l'agricoltura,

effettivamente non rappresentano elementi produt

tivi nella professione.

Ne risulta una sottovalutazione della popolazione

rurale sulla hase delle professioni dei singoli che

rende imprecisi i confronti e i rilievi

Ad ogni modo tenendo conto della hase della pro

fessione dei singoli si avrebbe una popolazione ma

schile e femminile addetta all'agricoltura pari a

1.120.674 per il 1881 (esclusi i bambini fino a 8

anni): a 1.161.406 per il 1901" (è compresa pesca e

caccia): a 1.057.334 per il 1911 ; a 1.030.941 per il

1921 : e a 742.956 per il 1931 m, pari al 25.2% del

l'intera popolazione presente (da 10 anni in su), a

785.753 |K*r il 1936 (compresa caccia e pesca) pari

al 22.42°' della popolazione presente.

Facendo j confronti col 1921. la popolazione pro

duttiva addetta alla agricoltura rappresenterebbe il

33*2*0 nel 1921. per «cendere al 40.8% nel 1931

con una discesa assai più marcata nelle femmine la

cui percentuale pas«a dal 56.2°« nel 1921 al 32.9*V.

nel 1931 (gli uomini dal 51..W. nel 1921 al 43.9%)

il che conferma quanto fu detto a proposito dell'e-

«odo femminile nella manifattura di fondo valle.

Nel 1936 la percentuale degli addetti alla agricol

tura sale al

42.5%.

Calcolata la popolazione rurale (non dal punto

di vista professionale) piemontese sui 2.005.428 abi

tanti secondo il censimento agricolo del 1930. rap

p r e s i la il 57.3"., della popolazione presente al

1931. A 824.009 si calcolava il numero delle per

sone che esercitavano l'agricoltura come occupa

zione principale, a 448.071 come occupazione se

condaria. In aumento continuo la categoria dei

coltivatori di terreni propri: tendono invece a ri

dursi i mezzadri, mentre l'accrescersi delle affit

tanze sembra essere la ragione deH'aumentare. dal

1891 in avanti, dei braccianti. La discesa del nu

mero degli addetti alla agricoltura è sintomo assai

caratteristico dell'economia piemontese della quale

«pii. parlando della |>opolazione. si tratteggiano al

cuni aspetti fra i t»iii rilevanti.

L'industrL........ crescente attirò al piano le gen

ti dell'Alpe e dei liorghi collinari. Dobbiamo ram

maricarcene? Non pare, quando si pensi all'impor

tanza che l'industria ha come creatrice di capitali

che la terra conserva, all'impossibilità da parte del

le zone agrarie montane e premontane di mante

nere la popolazione crescente. Nè pare che la di

scesa al piano sia fonte «empre di immorali consue

tudini. E* ormai statisticamente accertato che sulle

regioni alpine e «ubalpine le nascite e le unioni ses

suali illegittime crescono a mano a mano ci si allon

tana dal piano'1': che la vita in comune nelle stalle

e nelle abitazioni montane ( \ alle d'Aosta) favo

riscono le relazioni naturali e spontanee. Non va

dimenticato che il Piemonte occupa l'ultimo posto

nella statistica delle frequenze delle famiglie irre

golari mentre le gravidanze extra-coniugali censite

nei comuni maggiori sono in gran parte da attribuir

si a peccali commessi nelle campagne ma scontati

nelle città in seguito ad emigrazione ,4’.

Lascia certo a desiderare il « saegio di natalità ».

Discretamente alto alla proclamazione del Regno

( 36.76) è andato con gli anni passando dal 23.49 nel

1911-15, al 19.77 nel 1921-23, al 17.85 nel 1925-

27. scendendo ancora a 14.6 nel 1935. a 14.2 nel

1936 per segnare poi un leggero aumento con 14.8

nel 1937. Si dimezzò pure il «aggio di mortalità pas-

>ando da 28.59 pel 1862-65 a 14.05 nel 1925-27 ed

a 14.2 nel 1937. Vano «arebbe cercare una relazione

definita fra frazionamento della proprietà terriera

e natalità, nè vi si nota un prevalere di nati nelle

zone a mezzadria diffusa. Neppure. one>tamente, si

può incolpare del ha?>so «aggio di natalità l'indù-

otrialismo del piano, anzi pare il contrario. Alta fer

tilità hanno sempre vantato le genti di Cuneo: scien

tificamente incerta è l'influenza della vicinanza del

confine gallico. Nè si deve dimenticare come dalla

guerra in poi sia venuta crescendo fino a destare le

gittime reazioni amministrative, l'emigrazione di

grati provenienti da altri compartimenti special*

41